「台風で川があふれ、家の敷地まで水が入ってきた」

「集中豪雨で下水が逆流して床下浸水してしまった!」

このような事態は、多くの人にとって、今や他人ごとではありません。

異常な豪雨で川が氾濫し、下水があふれ出すような事態が、近年多発しているからです。

万が一、床下浸水してしまった場合、溜まった水を排水し、掃除をしなければなりません。

水が引いたからといって、湿った床下をそのままにしていたり、泥やごみを放置していると、

そこで暮らす人の健康を害し、家自体にも悪影響をおよぼすおそれがあるからです。

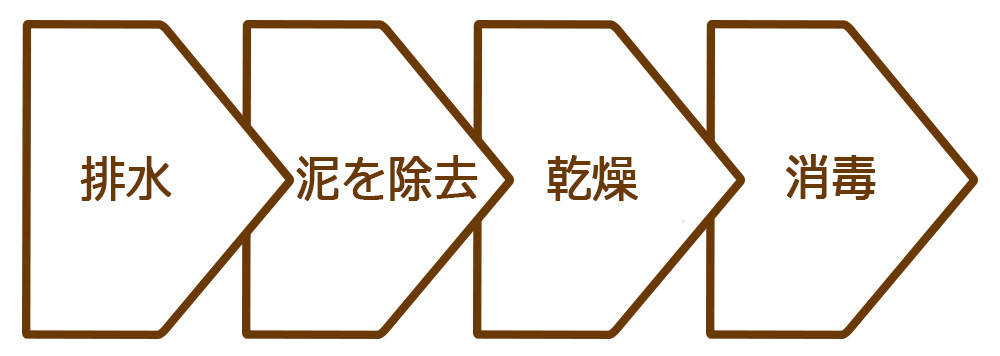

そのため、床下浸水した場合には、家主の健康や家屋へのダメージを避けるために

「床下に溜まった水を排水 ⇒ 泥を除去 ⇒ 乾燥 ⇒ 消毒する」という4つのステップで掃除を行う必要があります。

ただし、上記4ステップを自力で行うのはやめておきましょう。

特殊清掃業で数々の水害トラブルを解決してきた私たちリスクベネフィットの経験からお伝えすると、自力で作業を行うと、家屋が倒壊するリスクが高くなりますし、健康被害も発生する可能性もあります。

それでも、事情によって自力で作業をせざるを得ない場合は、本記事でご紹介する

「床下浸水時の掃除手順」

「床下浸水の掃除で起こるさまざまな危険と対処法」

を参考にしましょう。

本記事を読めば、床下浸水被害にあった場合の掃除の仕方がわかるだけでなく、処理作業を最初から最後まで業者に依頼するべきだと大いに納得できるでしょう。

ぜひ、最後までご覧ください。

Contents

1. 床下浸水した時の掃除手順

床下浸水した場合の掃除は、床下に溜まった水や泥、場合によってはごみなどを片づけて、清潔な状態に戻すことを目指して作業を進めていきます。

掃除の手順を解説する前に、掃除をする前の準備、身支度の仕方について確認しておきましょう。

1-1.床下浸水の掃除をする際の服装・装備

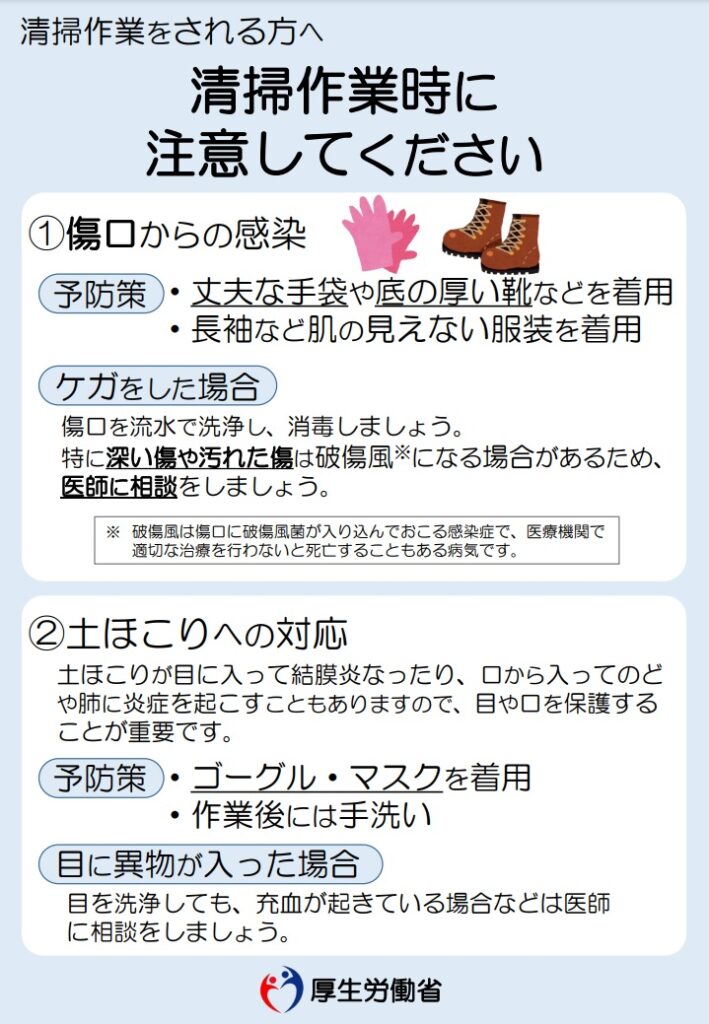

床上浸水したあとの掃除を自分で行う場合、必ず、長袖長ズボンを着て、マスク、ゴーグル、長靴を身に着けましょう。

特に夏の暑い時期は、サンダルや軽装で掃除をしてしまいがちですが、それはとても危険です。

なぜなら、水害で川や下水から流れてきた水には、破傷風菌などの危険な細菌や有害物質が含まれている可能性があり、とても不衛生だからです。

また、泥水と一緒に、木片や金属の破片など、危険なゴミが流れてきているかもしれません。

ですので、床上浸水の掃除を自分で行う場合は、できるだけ泥水に肌を直接さらさないよう、長袖長ズボンの洋服、手袋、長靴や底の厚い靴を着用することが大切です。

さらに、泥水や粉じんが目や口に入らないよう、マスクやゴーグルを身につけましょう。

■床下浸水の掃除をする際の服装・装備

| 長袖長ズボン | 泥水や堆積した土砂などに、直接肌をさらさないようにするため |

|---|---|

| 長靴(または底の厚い靴) | ・底の厚い靴または、できるだけ足首よりも上まで覆う高さのあるもの(長靴など)を用意 ・木やガラス、金属の破片などを踏んだ場合に備えるため |

| 手袋 | 軍手などの厚手の手袋とビニール手袋を二重にする |

| マスク | 粉じんを吸い込まないようにするため、できれば粉じんマスクを用意する |

| ゴーグル | 粉じんや泥水が目に入らないようにするためのゴーグルがあると安全 |

| 帽子・ヘルメット | 粉じんや泥水を被ってしまった場合に備えて、帽子をかぶる |

床上浸水の掃除の際の装備が必要な理由については、2章の「床下浸水の掃除で起こりうる危険と対処法・注意点」でさらに詳しく解説しています。

1-1-1.床上浸水の掃除におすすめの粉じんマスク

出典:Amazon

床上浸水の掃除をする場合は、乾燥した細かい泥を吸い込んでしまわないようにするため、粉じんマスクがあると安全です。

フィット性の高いカップ型の防じんマスクなら、鼻からの漏れ込みを軽減することができます。

「3M 使い捨て式防じんマスク」は、粒子捕集効率95.0%以上。安全な国家検定合格品です。

■基本情報

| 名称 | 3M 使い捨て式防じんマスク |

|---|---|

| 価格 | 2,609円(税込み)/20枚入り |

| 使用限度時間 | 9時間 |

| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 |

1-1-2.床上浸水の掃除におすすめの粉じん用ゴーグル

出典:Amazon

床上浸水の掃除をする場合は、乾燥した細かい泥が目に入るのを防ぐため、粉じん用ゴーグルがあると安全です。

「TOYO 防塵メガネ」は曇り止め加工レンズを採用しているので、作業中に視界が曇る心配がありません。メガネをかけたままでも使用できます。

■基本情報

| 名称 | TOYO 防塵メガネ NO.1290 |

|---|---|

| 価格 | 1,240円(税込み) |

| 色 | クリア |

1-2.床下浸水の掃除に役立つ道具

床下浸水の掃除を自分で行うために、用意しておくと便利な道具をご紹介します。

全てそろえる必要はありませんが、タオルや消毒液、絆創膏などはすぐに使えるように準備しておくと便利です。

床下浸水の掃除に役立つ道具

| バケツ | 泥や泥水を運ぶ |

|---|---|

| スコップ | 泥やゴミをすくう(剣スコップと角スコップがあると便利) |

| チリトリ | 泥やゴミをすくう |

| 土のう袋 | 泥をまとめる |

| ビニール袋 | 泥やゴミをまとめる |

| ブラシ | 泥を洗い流す |

| ぞうきん | 泥を拭いたり、床下に溜まった水を排水するために使う |

| スポンジ | 床下に溜まった水を排水するために使う |

| 排水ポンプ | 床下に大量に溜まった水を排水するのにあると便利 |

| 清潔なタオル | ケガをしたときや、汚れを拭くためにあると便利 |

| 消毒液 | 掃除後、ケガをしたとき、泥が付着したときなどにすぐに消毒できるようにしておく |

| 絆創膏 | ケガをしたときにすぐに傷口を保護するため |

床上浸水の掃除におすすめの排水ポンプ

出典:Amazon

信頼の国産メーカー、RYOBIの排水ポンプ。家庭用の低スペックモデルです。

運転開始水位は10cmとなっていますので、それよりも低い水位の排水には使えません。

電源周波数50Hz地域(東日本)向けモデルです。

対象地域以外の方はこちらになります。

■基本情報

| 名称 | リョービ(RYOBI)水中汚水ポンプ 50Hz(RMG-3000 698300A) |

|---|---|

| 価格 | 21,800円(税込み) |

| 運転開始水位 | 10cm |

2.床下浸水を掃除する作業手順

それでは、床上浸水した場合に、家の床下を掃除する方法についてくわしく解説していきます。

床下の掃除は、次の4ステップで行います。

- STEP1 排水する

- STEP2 溜まった泥を除去する

- STEP3 乾燥させる

- STEP4 消毒する

2-1.【ステップ①】排水する

点検口から床下を確認し、床下に水が溜まっている場合は、排水することから始めましょう。

水の量が少ない場合は、ぞうきんやスポンジで吸い取り、バケツなどに入れて外に出します。

大量に水が溜まっている場合は、排水ポンプがあると便利です。

上記でもご紹介したように、家庭用の小型排水ポンプは、ホームセンターなどで購入することができます。

ただし排水ポンプで処理しても、どうしても水は残ります。

ポンプによる排水後は、結局ぞうきんやスポンジやバケツを使って残った水を地道に処理するため、面倒なことに変わりはありません。

さらに、きちんと排水ができていないと、後工程である「乾燥作業」も苦戦することになるでしょう。

床下浸水した場合の排水方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

2-2.【ステップ②】溜まった泥を除去する

点検口から床下を確認し、床下に泥やごみが溜まっている場合は、スコップなどで集めて外に出します。

泥を床下に放置してしまうと、悪臭の原因になったり、乾燥した泥が粉じんになって辺りに舞ってしまう危険があります。

また、しっかり泥の処理を行わなければ、消毒もできず、木やコンクリートが腐るおそれもあります。

面倒でも、溜まった泥はできるだけ除去し、柱などにこびりついている泥は水で洗い流し、流した水もしっかり排水するようにしましょう。

床下浸水した場合に、床下を清掃する方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

2-3.【ステップ③】床下を乾燥させる

床下の水と泥を取り除いたら、床下を乾燥させます。

このステップには十分な時間をかけ、床下をしっかり乾燥させることが大切です。

ポンプだけで排水した場合には、数週間から数か月、乾燥に時間をかける必要があります。

乾燥が不十分なまま床下を閉じてしまうと、カビが発生してしまい、木が腐ってしまったり、床下から悪臭が室内に上ってくるような事態になりかねません。

カビが発生してしまってから除去するのはとても大変な作業なので、ここで時間をかけて、床下をしっかり乾燥させましょう。

床下を乾燥させるには、扇風機や送風機などを使います。

業務用の扇風機などがあるとより早く乾燥させることができます。

床下浸水した場合に、床下を乾燥させる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

2-4.【ステップ④】床下を消毒する

■床下浸水の掃除で使用できる消毒剤

| クレゾール石けん液 | 3リットルの水にクレゾール石けん液100ミリリットルを溶かす | ジョウロなどで床全体に散布 |

|---|---|---|

| 消石灰(しょうせっかい) | 1㎡あたり1kg程度 | 床全体に数ミリ程度の厚さに散布 |

床下の排水、乾燥が終わったら、床下を消毒します。

床下の消毒には、消毒液をジョウロなどでまんべんなく振りかけるか、消毒剤を全体に散布します。

この「消毒作業」は、基本的に必須のステップです。

消毒を行わない場合、細菌が増殖して家屋が腐り、資産価値を下げてしまうおそれがあるのです。

また消毒を行うにしても、床下浸水が発生して数日経過している場合は、木やコンクリートの表面だけ消毒しても全く意味がありません。

特に長年劣化してきたコンクリートや木材は水が浸透してしまうと、内部で菌が繁殖したり、内側から傷んでいったりするため危険なのです。

もしも、「排水」「清掃」「乾燥」の作業を自力で確実に行える場合は、消毒作業も自力で行ったり、自治体に依頼したりするのも良いでしょう。

しかし先にもお伝えしたように、多くのケースで「床下浸水処理の全工程」を自力で行うのには労力やリスクが伴います。

そのため床下浸水が発生したら、はじめから業者に依頼したほうが、後から後悔しないですむでしょう。

♦注意点

- 指定された種類以外の消毒剤を使わない

- 消毒剤を混ぜない

- 同じ場所に複数の消毒剤を散布しない

消毒液にはさまざまな種類がありますが、床下に使える消毒剤の種類は限られていますので、指定された種類以外の消毒剤を使ってはいけません。

複数の消毒剤を混ぜて使ったり、同じ場所に複数の消毒剤を散布することはとても危険なので、絶対にやめましょう。

2-4-1.クレゾール石けん液

屋外の消毒には、クレゾール石けん液が適しています。

刺激が強いので、肌に触れないよう注意しましょう。散布するときは、必ずマスクやゴーグル、ゴム手袋などを着用します。

クレゾール石けん液と他の消毒剤を混ぜたり、同じ場所に複数の消毒剤を使ったりしてはいけません。

■散布の仕方

- クレゾール石けん液を約3%に薄めた液を用意します。3リットルの水にクレゾール石けん液100ミリリットルを溶かすと、約3.2%の希釈液になります。

- 薄めたクレゾール石けん液を、ジョウロなどで床全体に散布します。

- 散布が終わったら、しっかりと手洗いうがいをしましょう。

2-4-2.消石灰(しょうせっかい)

床下の湿気やカビの対策に消石灰が役立ちます。

散布するときは、必ずマスクやゴーグル、手袋を着用しましょう。

同じ場所に複数の消毒剤を使ってはいけません。

■散布の仕方

- 床下全体に、数ミリ程度の厚さを意識しながら消石灰を撒きます。粉末のまま、1㎡あたり1kgを目安に散布します。

- 散布が終わったら、しっかりと手洗いうがいをしましょう。

床下浸水した場合に、床下を消毒する方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

2-5.自分でできる!床下浸水を未然に防ぐ水害対策

■床下浸水を未然に防ぐ水害対策

| ①家の周囲の水はけを良くする | 側溝、排水溝に詰まったごみや落ち葉を除去する |

|---|---|

| ②流れてくる水をせき止める | 土のう、水のう、止水板を設置する |

| ③床下に水が入るところをふさぐ | 床下の換気口を防水テープでふさぐ |

床下浸水の掃除方法をご紹介しましたが、実際に自宅の床下に水が入ってしまった場合、床下の水を排水したり、乾燥・消毒をするのはとても大変な作業です。

水が近くまで来てしまったときでも、床下に水が入らなければとても助かりますよね。

実は、床下浸水を未然に防ぐための水害対策の方法があるのです。

台風が近づいているときや、大雨で川が氾濫しそうなときに、事前に水害対策をしておくことで、床下浸水を未然に防ぐことができます。

床下浸水を防ぐためのポイントは3つあります。

それは、家の周囲の水はけを良くすること。そして、敷地内に水が入ってくるのをせき止め、床下に水が入る入り口をふさいでおくということです。

①水はけを良くする

家の周囲の水はけをよくするには、家の周囲の側溝や、排水溝に詰まっているごみや落ち葉を取り除きます。

こうすることで、雨水が排水されやすくなり、水が溜まりにくくなります。

②水をせき止める

流れてくる水をせき止め、水の侵入を防ぐには、土のうや水のう、止水板などを設置する方法が有効です。土のうを用意できない場合は、二重にしたごみ袋に水を入れた水のうを使います。

③水が入るところをふさぐ

床下に水が入ってくるところをふさぐことで、床下浸水をダイレクトに防ぐことができます。

そのためには、床下の換気口を、防水テープなどで直接ふさぐ方法が有効です。

3.床下浸水の掃除で気をつけるポイント

床下浸水の掃除方法についてご紹介しましたが、実際に自分で床下浸水の掃除をする場合には、ケガや汚水による感染症などの危険があることを忘れてはいけません。

1章でご紹介したように、長袖長ズボン・ゴーグル・マスクなどをしっかり準備をしてから、掃除を始めるようにしましょう。

この章では、床下浸水の掃除をする際に気をつけるべきポイントについて解説します。

- 安全な装備をしてから作業を始める

- 掃除が終わったらシャワーで汚れを落とす

- 小さい子どもに手伝わせることは避ける

- 自力で何とかしようとしない

3-1.安全な装備をしてから作業を始める

水害で床下浸水した場合、とにかく急いで片づけや掃除を終わらせたいと思ってしまうかもしれませんが、まず、しっかりと装備を整えてから作業をスタートすることが大切です。

なぜなら、無防備のままあわてて作業を始めてしまい、ケガや感染症にかかってしまってからでは取り返しがつかないからです。

特に夏の暑い時期は、マスクや長袖長ズボンで作業をするのが難しい場合もありますが、汚水や泥で汚れたものを片づけるときは、肌を露出しないよう十分注意し、手や足、顔を守る装備をしっかり身につけましょう。

3-2.掃除が終わったらシャワーで汚れを落とす

床下浸水の清掃作業が終わったら、靴や道具についた汚れを水で洗い流し、シャワーを浴びて汚れを落としましょう。手もしっかり洗って消毒します。

家に入る際は、泥水や泥を室内に持ち込まないということが大切です。

また、掃除の際に着ていた洋服は、他の洗濯物とは分けて洗濯することをおすすめします。

洋服が汚水で汚れてしまった場合は、80℃以上のお湯に10分以上つけて消毒してから洗濯しましょう。

3-3.小さい子どもに手伝わせることは避ける

水害などの被害にあった場合の片づけや掃除、清掃作業を子どもに手伝わせることは、できるだけ避けた方がよいといわれています。

なぜなら、成長段階にある子どもは、大人よりも有害物質から影響を受けたり、病気や感染のリスクが大きいからです。

さらに、より地面に近い場所で作業することで、粉じんや汚水の悪影響にさらされる危険がより高くなります。

床下浸水の掃除はできるだけ大人が担当し、人手が足りない場合は子どもに任せるのではなく、ボランティアによるサポートやプロの清掃サービスを利用しましょう。

3-4.自力で何とかしようとしない

床下浸水の清掃作業を、自分たちだけですべて何とかしようと考えるのはやめましょう。

余計な出費をおさえるために、できるだけ自力で片づけや掃除を終わらせようと思ってしまうかもしれませんが、無理をすることは危険です。

水害などで床下浸水した場合かなり難しい作業が必要になりますし、清掃が不十分だと家の基礎の部分に悪影響を及ぼす危険があります。

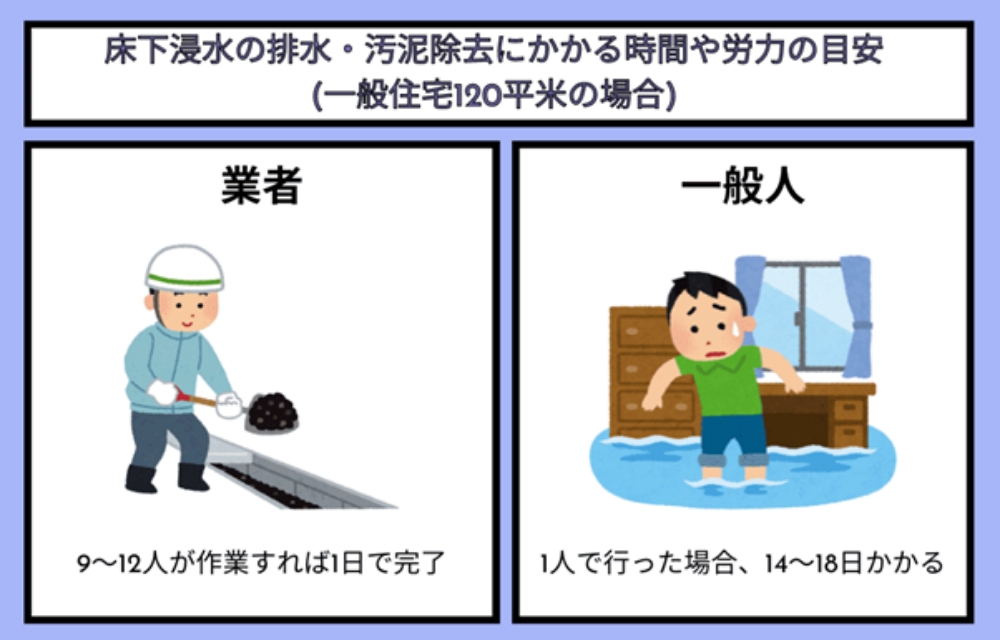

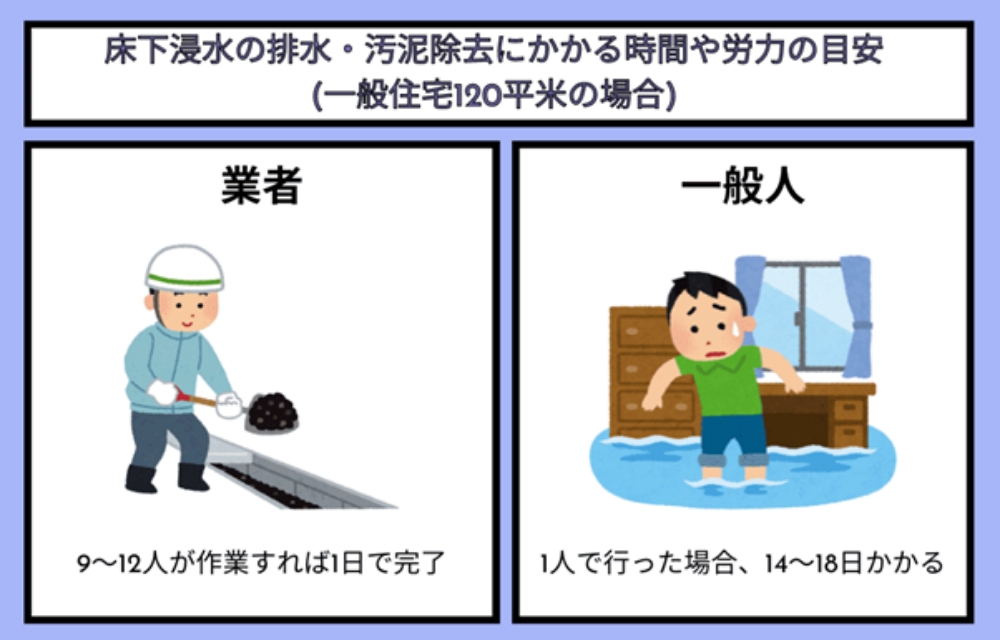

さらには以下のように、床下浸水の排水・汚泥除去にはかなり多くの時間が必要になります。

こうしたことから、万が一床下浸水してしまった場合は、無理せず、専門業者に依頼して、作業を任せることをおすすめします。

4.床下浸水の掃除で起こりうる危険と対処法

床下浸水の掃除を自分で行う場合の注意点について、理解していただけたでしょうか。

たとえ水の量がそれほど多くない場合でも、はじめから自力でやらずに業者に依頼すべきです。

前述したように、川の水や下水には細菌や有害物質が含まれており、さらに、泥水の中には豪雨で流された木やガラス、金属の破片などが含まれている可能性があります。

床下浸水の掃除をする際に実際に起こりうる4つの危険をご紹介しますので、ぜひ、じっくり読んでみてください。

そして、やっぱり危険そうだな、難しそうだなと思ったら、迷わずプロに依頼するようにしましょう。

- 危険な水害ごみによるケガ

- 汚水に含まれる菌や有害物質による感染症

- 粉じん(土・ほこり)による被害

- 汚水が目や口に入ることによる被害

4-1.危険な水害ごみによるケガ

床下浸水の片づけや掃除を行う際に、流木や、流されてきたガラスや金属の破片などでケガをする危険があります。

割れたガラスや鋭利な金属の破片などが泥水と一緒に流されてきている可能性があるので、素手でごみ片づけたり、肌を露出した状態で泥水に入ることは避けましょう。

万が一、トゲが刺さったり皮膚を傷つけてケガをしてしまったら、すぐに作業を中止して以下の処置を行ってください。傷口から雑菌が入ってしまうと感染症を引き起こす危険があります。

床下浸水の掃除でケガをした場合の対処法

- すぐに清潔な水で傷口を洗い流す(水で洗えない場合はウエットティッシュなどで汚れを落とす)

- アルコールで消毒をする

- 絆創膏などで傷口を保護し、傷口が汚水に触れないようにする

- 医療機関を受診する

床下浸水の後片づけや掃除をするときは、必ず、厚手の手袋やゴム手袋、底の厚い靴や長靴を着用し、長袖・長ズボンを着て肌を露出しないようにすることが大切です。

4-2.汚水に含まれる菌や有害物質による感染症

床下浸水の清掃作業では、下水からあふれた水や川の水に含まれる、さまざまな雑菌や有害物質による感染症に十分注意しましょう。

清掃作業でケガをした場合や、皮膚にもともと傷や炎症がある場合に、傷口から雑菌が入り感染してしまう危険があります。

特に、破傷風菌やレジオネラ菌、レプトスピラ菌などに感染してしまうと、発熱や頭痛、けいれん、呼吸障害ほかさまざまな症状を引き起こします。

実際に東日本大震災の被災地では破傷風を発症したケースがあり、注意が必要です。

重症化すると命の危険もあるので、症状がある場合はすぐに医療機関を受診する必要があります。

注意すべき感染症

| 破傷風 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | |

|---|---|---|---|

| 原因菌 | 破傷風菌 | レジオネラ属菌 | レプトスピラ |

| 潜伏期間 | 3日~3週間 (平均1~2週間) | 2~10日 | 2~21日程度 |

| 症状 | 口を開けにくい、飲み込みにくいなど | 全身倦怠感、頭痛、筋肉痛など | 発熱・悪寒・筋肉痛・結膜充血など |

| 重症化した場合 | 激しい痙攣、呼吸障害など | 乾いた咳、痰、高熱、悪寒、胸痛、重篤な肺炎など | 黄疸・出血など |

出典:西多摩圏域 市町村災害時保健活動ガイドライン「個人・家庭向けに保健師等が行う保健指導用の参考資料 水害時の衛生管理と食中毒・感染症予防について」

細菌による感染症のほか、汚水に含まれる汚物や有害物質により症状を発する場合がありますので、気になる症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

4-3.粉じん(土ほこり)による被害

排水が終わり、乾燥したあとも、さらに注意が必要です。

乾いた泥の細かい土ほこりなどの粉塵が風で舞い上がり、目や口に入ってしまう危険があるからです。

粉じんが目に入ると結膜炎などの炎症を引き起こします。

粉じんを吸い込んでのどに入ってしまうと、気管支炎にかかる可能性があります。

さらに、体内に入った粉じんから、レジオネラ菌などに感染してしまう危険もあります。

万が一、目や口に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流す、うがいをするなどの対処をします。

充血や痛みがある場合や、感染症の症状がある場合はすぐに医療機関を受診しましょう。

粉じんが目や口に入った場合の対処法

■目に入った場合

- すぐに水で目を洗い流す

- 充血、痛みがある場合は医療機関を受診する

■口に入った場合

- うがいをする

- 咳、痰、息切れが続く場合は医療機関を受診する

■感染症の症状がある場合

- すぐに医療機関を受診する

床下浸水の後片づけや掃除をするときは、必ず、マスク・ゴーグルなどを身に着け、汚れた手で目や口を触らないようにすることが大切です。

4-4.汚水が目や口に入ることによる被害

床下浸水の後片づけや掃除の際に、泥水などの汚水がはねて目や口に入ってしまった場合も、注意が必要です。

粉じんによる被害と同じように、結膜炎や気管支炎、感染症などの危険があります。

万が一、目や口に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流す、うがいをするなどの対処をしましょう。

充血や痛みがある場合、感染症の症状がある場合はすぐに医療機関を受診することが大切です。

具体的な対処法は、前述の粉じんが目や口に入った場合と同じです。

5. 床下浸水の掃除は初めから自分でやらずに専門業者に依頼すべき!

水害などで床下浸水した場合、後片づけ掃除などの清掃作業を、行政がサポートしてくれる場合があります。

または、ボランティアのサポートを依頼することもできます。

これまでお伝えしてきたように、プロによる床下浸水処理作業でない限りは、家屋へのダメージを抑えて作業することは難しいといえます。

そのため、床下浸水の掃除は初めから自分でやらずに専門業者に依頼すべきです。

5-1. 専門業者に依頼するメリット

床下浸水の掃除を専門業者に依頼するメリット

▶品質でのメリット

- 床下の乾燥・消毒まで安心して任せられる

- カビ防止や脱臭などの作業も依頼できる

▶時間でのメリット

- 清掃作業を早く確実に終わらせることができる

- 排水ポンプなどの道具を自分で用意する必要がない

▶感染リスクを抑えるメリット

- ケガや感染症のリスクを避けられる

- 家族・子どもをケガや感染症の危険にさらす心配がない

▶精神面でのメリット

- 清掃作業の負担を大幅に減らすことができる

- 自分は家族のケアや他の作業に専念できる

床下浸水の掃除を自力で行うと、費用を安くおさえられるというメリットがありますが、一方、専門業者に依頼した場合にもたくさんのメリットがあります。

業者に依頼する場合の品質や時間的なメリット

リソース的な側面でのメリットとしては、プロに任せるほうが早く確実に清掃作業を終らせることができるという点があげられます。

素人の作業では不安が残る床下の清掃や消毒作業も、プロなら安心して任せることができます。

床下の基礎の部分に問題がないかどうかも、しっかり確認してもらえますし、必要に応じて、カビ防止・脱臭などの対処も行ってもらえるので安心です。

専門業者に依頼すれば、排水ポンプや送風機、消毒の道具を自分で揃える必要がありません。

業者に依頼する場合の精神面でのメリット

プロに依頼することによる、自分や家族にとっての大きなメリットは、自分でやらなければならない作業の負担を大幅に減らすことができという点です。

水害の清掃作業に伴うケガや感染症のリスクから、自分自身、家族や子どもを守ることができることは、注目すべきメリットです。

自力で対処する場合は、どうしても家族総出で清掃作業を行うことになりがちですが、専門業者に依頼すればその必要はありません。難しい清掃作業はプロに任せて、自分は他の片づけ作業や、家族のケアに専念することができます。

専門業者に依頼すると、どうしてもある程度の費用がかかってしまいますが、そのデメリットを上回るメリットがあることを理解しておきましょう。

5-2.専門業者に依頼する場合の費用

床下浸水したときの掃除にかかる費用の目安

| 自分で処理する場合(道具を全て買いそろえた場合) | およそ51,000円~ |

|---|---|

| 床をはがさすに業者に全行程を依頼する場合 | およそ480,000円~700,000円 |

| 床をはがして業者に全行程を依頼する場合 | およそ1,000,000円~ |

| 乾燥と消毒のみ業者に依頼する場合 | およそ80,000円~110,000円 |

床下浸水したときの作業には、一般的な定価というものが存在しません。

地域あるいは状況などに応じて実際の金額は変わってきますが、おおよその目安として、上記のような費用がかかると考えられます。

自分で道具を揃えて作業をした場合に比べると、業者に依頼した場合にかかる費用は高額なように思えますが、前の章でご紹介したメリットを考えると、それほど高くはないとも言えます。

ちなみに、処理費用を検討するうえで「平米単価で費用を出す業者はいい加減に金額を算出している」ことに注意しましょう。

基本的に平米数などの条件だけで、水害復旧にかかる費用を計算することはできません。

床下の構造や流れ込む汚水の状態、配管の位置などによって、作業効率が大きく変わるためです。

平米単価で作業費用を安く記載しておきながら、実際の現場確認後に高い費用を提示する悪徳業者もいるため、十分に注意しましょう。

また、「乾燥と消毒のみ依頼する場合」の費用をお伝えしましたが、乾燥と消毒だけに対応するような業者の作業は、ほとんど意味がないといっていいでしょう。

というのも、乾燥や消毒の前工程として「排水」「清掃」があり、うまく排水・清掃できていなければ、

- 床下の木に菌が繁殖する

- コンクリートがダメージを受ける

などが発生し、家の基盤が崩れてしまうおそれがあるのです。

乾燥と消毒だけプロにお願いしたところで、その前工程である「乾燥」「消毒」が正しく、確実に行われていなければ、意味がありません。

そのため、乾燥と消毒のみを請け負う業者には依頼しないことをおすすめします。

床下浸水したときの掃除にかかる費用については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

6. 床下浸水の掃除を業者に依頼するときの選び方

何度も繰り返しお伝えしてきたように、床下浸水を依頼する際は、床下浸水が発生した時点で専門業者へ依頼することが重要です。

それではどのような業者へ依頼すると、家屋ダメージのリスクを抑えながらスムーズに床下浸水の処理をしてもらえるのでしょうか。

そこで6章では、床下浸水の処理作業を業者に依頼するときの選び方を、以下3つのポイントにわけてご紹介します。

- 排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める業者を選ぶ

- トラブル解決実績が全国各地で豊富にある業者を選ぶ

- 長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選ぶ

▼こちらの記事もおすすめ!

特殊清掃業者の7つの選び方 現場別のポイントと悪徳業者の見分け方

6-1. 排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める業者を選ぶ

1つめのポイントは「排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める業者を選ぶ」ことです。

以下のような床下浸水後の復旧作業をすべてプロの業者に依頼しない場合、適切な処理をしてもらえないおそれがあります。

床下浸水後の復旧作業としてやるべきこと

STEP1 排水

STEP2 清掃

STEP3 乾燥

STEP4 消毒

STEP5 汚水対策

その結果、「住宅強度を低下させる」「カビや害虫が発生する」「感染症などの健康被害が発生する」などのリスクが発生する可能性があるのです。

また、浸水の程度にもよりますが、プロに頼らず、一般の方がこれらの作業を完璧に行うのは容易ではありません。

台風や豪雨などの水害によって床下浸水が発生した場合は、排水後あるいは排水と同時に汚泥を除去する作業に非常に多くの時間や労力がかかってしまうでしょう。

こうしたことから、徹底した処理作業を行ってもらうために、浸水処理作業のファーストステップから、プロの業者に依頼することをおすすめします。

ちなみに、漏水の場合は、汚泥などがないものの、家の基盤である「木材」や「コンクリート」が長時間水に触れて汚水が浸透している可能性があります。

しかし、一般の方がそうした危機的状況を判断するのは簡単ではありません。

また、床下浸水後の復旧作業には時間と労力がかかります。

作業が中途半端だと家が傷み、結果として、お金が余計にかかってしまう可能性もあります。

排水から汚水対策まで全ての工程を請け負ってくれる業者を選びましょう。

さらに注意!

排水作業は基本ポンプを使って行いますが、ポンプだけで全ての作業を終わらせることはできません。

最後は、拭き取りをしてからバケツで排水することになります。

ポンプだけで排水した場合、乾燥するまでに数週間から数ヶ月ほどの時間が必要です。 床下は日が当たらないため自然乾燥することはありません。

よって、自力で拭き取りをする作業と、バケツでの排水が必要不可欠なのです。

6-2. トラブル解決実績が全国各地で豊富にある業者を選ぶ

2つめのポイントは「トラブル解決実績が全国各地で豊富にある業者を選ぶ」ことです。

というのも正直なところ、「特殊清掃」や「災害復旧」を行う業者には、技術力が疑わしい「素人」が多いからです。

そもそも水害や漏水を多く経験している業者は多くありません。

全国で対応している業者でなければ、水害や漏水後の復旧作業を適切に行えないでしょう。

地震や大雨の後に被災した家庭を訪問する業者は、専門業者でない可能性が高いので注意が必要です。

浸水した家屋を少しでも早くきれいにしたくて、すぐ駆けつけてくれる業者を選びそうになりますが、そこはグッと堪えましょう。

そしてその業者のホームページを閲覧し実績、特に「全国での対応実績」があるかどうかをチェックしてみてください。

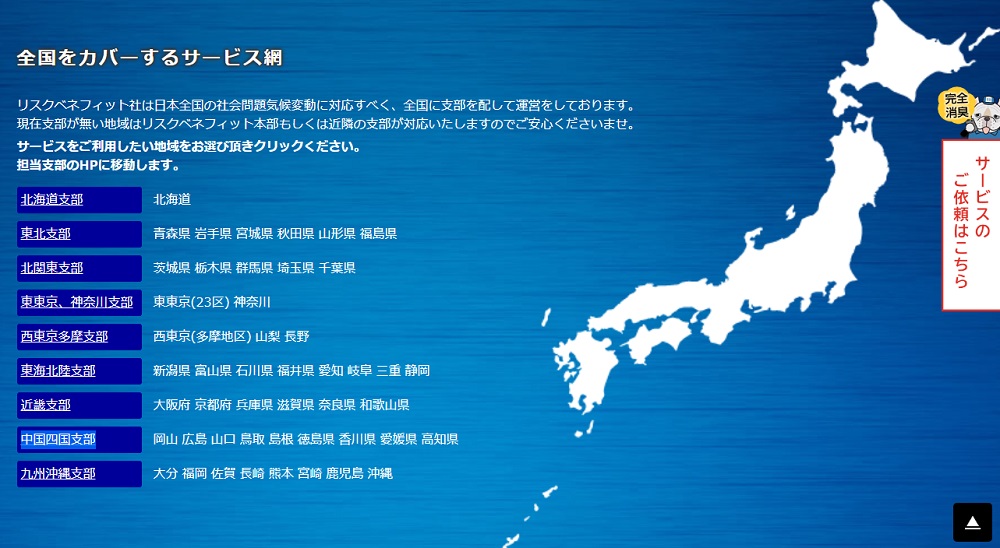

ちなみにリスクベネフィットは、北海道から沖縄まで全国対応で、これまでに数多くの漏水や水害の復旧作業の経験がございます。

>> (株)リスクベネフィットの水害復旧作業の事例について詳しくみる

6-3. 長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選ぶ

3つめのポイントは「長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選ぶ」ことです。 一口に「消毒」とはいっても、

- コンクリートや木材の「表面」だけの消毒

- コンクリートや木材の「内部まで浸透」する消毒

では効果が大きく異なるからです。

比較すれば明白であるように、「表面だけの消毒」では効果が期待できません。

特に長年劣化してきたコンクリートや木材は水が浸透してしまうと、内部で菌が繁殖したり、内側から傷んでいったりするため危険です。

木材やコンクリートの内部までしっかり浸透する消毒を行う業者を選ぶようにしてください。

リスクベネフィットは現在、労使現場に特化した独自の床下消毒方法を構築し、特許出願中です。

コンクリートや木材の内部まで消毒液を浸透させることは容易ではありません。

リスクベネフィットにしかできない技術で、あなたの家を守りましょう。

7. 床下浸水にお困りならリスクベネフィットへご相談ください

リスクベネフィットは、水に浸かってしまった床下・床上も、高度な技術でしっかり排水・乾燥。さらに、除菌や消臭技術で、床下を完全復旧することができます。

なぜなら、リスクベネフィットは、国内でも珍しい災害復旧の専門業者だからです。

日本全国さまざまな地域の水害復旧作業に対応してきた経験と、高度な技術で、床下浸水の掃除にもしっかり対応。

確かで安全な、床下浸水の復旧サービスを提供しています。

7-1. 水害現場を完全復旧するリスクベネフィットの技術

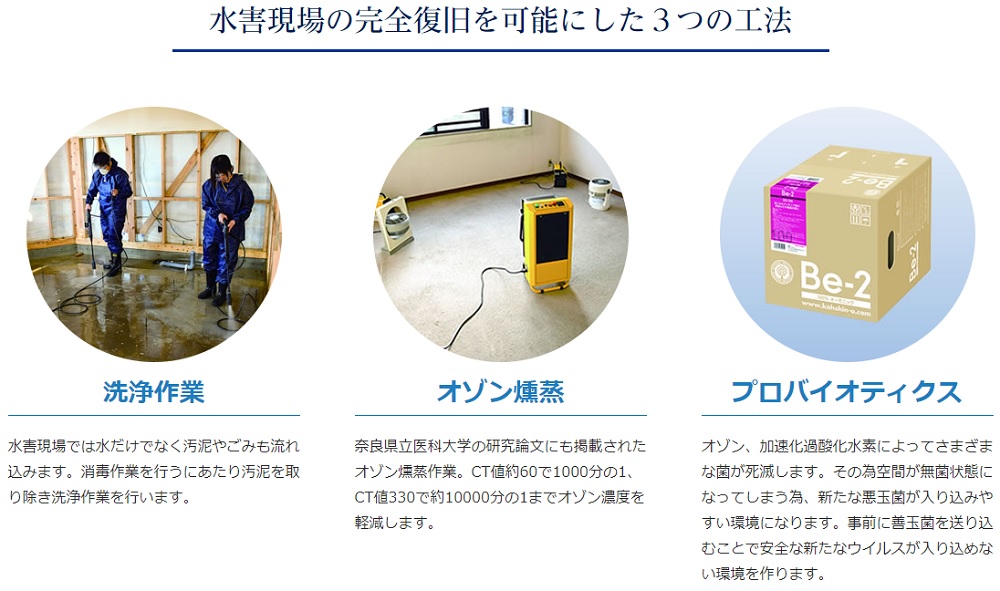

リスクベネフィットでは、独自の3つの工法で、床下浸水してしまった現場を完全復旧することができます。

水に浸かってしまった床下を排水・乾燥するだけでなく、洗浄作業を行うことで、汚水や泥の汚れもしっかり取り除きます。

汚水やカビなどの臭いが残ってしまった場合も、オゾン燻蒸で徹底消臭するのでいやな臭いが気になりません。

さらに、汚水と一緒に床下に流れ込んでしまった菌やウィルスも、プロバイオティクスの力でしっかり除去。

清掃作業のあとに、危険な菌やウィルスを残さないので安心です。

リスクベネフィットの、床下浸水を完全復旧する3つの工法について、ぜひこちらの公式サイトでチェックしてみてください。

■リスクベネフィットの特殊な消毒は、効果が大きい!

「コンクリートや木材の内部まで消毒液を浸透させる独自の消毒方法」を保持しています。

表面だけではない根本的な消毒によって、その効果を大きく押し上げます。

リスクベネフィットの高い技術力で、確実な消毒・消臭を実現しましょう。

7-2. リスクベネフィットの全国をカバーするサービス網

「床下浸水の清掃を依頼する業者が、近所で見つからない!」

そんなときは、日本全国に支部を持つリスクベネフィットにお任せください。

東京を中心に、国内の幅広い地域で事業を行っているリスクベネフィットは、北海道から九州・沖縄まで、各地域に支部を設置。

日本全国さまざまな場所から、リスクベネフィットの水害復旧サービスをご利用いただけます。

支部がない地域でも、近隣の支部や本部スタッフがいつでも駆けつけ、床下浸水の現場を完全復旧します。

日本全国どこでも、独自の3つの工法で、床下浸水してしまった現場を完全復旧。確かなサービスを提供します。

7-3. リスクベネフィットの水害復旧サービスの費用

【水害復旧】料金の一例

| 【床下】オゾンガス消毒 | 102,887円(税込み) |

|---|---|

| 【床下】排水サービス | 44,064円 / 1日(税込み) |

| 【床下】排水(オゾンガス消毒利用の場合) | 39,270円 / 1日(税込み) |

| 洗浄とオゾン消毒パック(3日) | 489,994円(税込み) |

| 洗浄とオゾン消毒パック(4日) | 624,634円(税込み) |

床下浸水した場合の、作業料金の一例をご紹介します。

床下の消毒作業のみの場合は、税込み10万2,887円。

排水サービスの場合は、通常、1日につき税込み4万4,064円のところ、床下オゾンガス消毒とのセット注文で、1日につき税込み3万9,270円となります。

床下の洗浄と消毒を行う場合、通常3日~4日かかります。

3日間の洗浄とオゾン消毒パックの料金は、税込み48万9,994円。

4日間作業を行う場合は、税込み62万4,634円となります。

床下洗浄は床に潜り作業を行わなければ最終の判断がつきませんので、詳しくは、初日作業後に決定いたします。

リスクベネフィットの水害復旧サービスの料金については、詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

水害などで床下浸水してしまった場合の、掃除や片づけ作業の手順、注意すべきポイントについてご紹介しました。

また、専門業者に依頼すべき理由、専門業者に依頼する場合の費用の目安、おすすめの専門業者情報をご紹介していますので、いざというときに、ぜひ参考にしてみてください。

床下浸水の掃除を専門業者に依頼するメリット

▶品質や時間的なメリット

- 清掃作業を早く確実に終わらせることができる

- 床下の乾燥・消毒まで安心して任せられる

- カビ防止や脱臭などの作業も依頼できる

- 排水ポンプなどの道具を自分で用意する必要がない

▶精神面でのメリット

- 清掃作業の負担を大幅に減らすことができる

- ケガや感染症のリスクを避けられる

- 家族・子どもをケガや感染症の危険にさらす心配がない

- 自分は家族のケアや他の作業に専念できる

この記事が、万一の際に、あなたのお役に立てましたら幸いです。