「先日の大雨で床下浸水しちゃった!処理にかかる費用ってどのくらいなんだろう…」

大雨や台風など災害の後に問題となりやすいのが、床下浸水です。

また、配管の劣化により給水管や排水管から漏水し「気づいたときには床下が浸水していた」という方もいるのではないでしょうか。

床下浸水は放っておくとカビやシロアリが発生したり、家が痛んでしまうため早めの処理が必要となります。

そこで気になるのが、床下浸水にかかる費用ですよね。

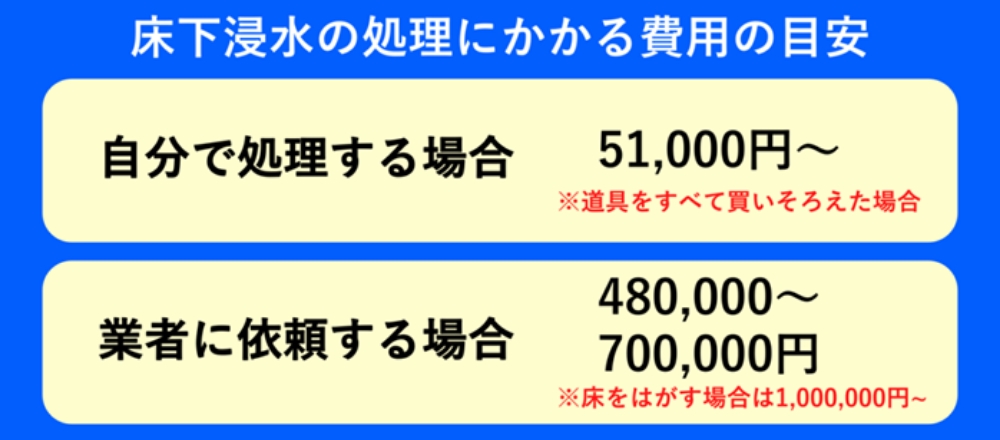

床下浸水の費用は、自分で処理するか業者に依頼するかで大きく変わるのです。

このように、床下浸水の処理は自分で行った場合と業者に依頼した場合で費用に大きな差が出ます。

自分で処理する場合、水量が少なければ高額なポンプやサーキュレーターを購入する必要はないため、この金額よりも安価にすむかもしれません。

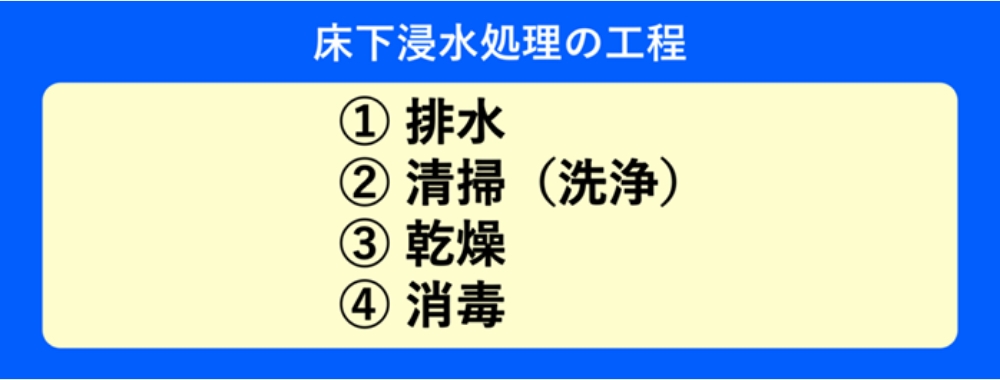

しかし、床下浸水は排水や清掃、乾燥、消毒のどの工程においても、作業が不十分だと家に深刻なダメージを与えてしまいます。

最悪の場合、基礎の強度が低下し、将来的な倒壊の危険性が高まるでしょう。

また、自分で対処しようとすると、感染症や破傷風にかかるリスクを伴うだけでなく、元の生活を取り戻すまでに膨大な時間と労力もかかります。

そのため、床下浸水が発生したら自分で処理することは避け、一連の復旧作業を業者に依頼することが非常に重要です。

この記事では、床下浸水の処理の費用や方法について以下のことを解説していきます。

- 自分で行う場合と業者に依頼する場合の、床下浸水の処理にかかる費用目安

- 床下浸水は、火災保険や自治体の支援の対象になるか

- 床下浸水を放置せず、すぐ対処すべき理由

- 自力で処理しなければならない場合、床下浸水を処理する方法

- 床下浸水の処理を業者に依頼すべき理由

- 床下浸水の処理を依頼する業者の選び方

- 床下浸水の処理を依頼するおすすめの業者

この記事を読んでいただくことでどのくらい費用が掛かるのか、どうやって処理すればいいのかを理解でき、迅速なアクションが可能となります。

ぜひお読みいただき、床下浸水の処理に役立ててください。

Contents

1.【自分で行う場合】床下浸水の処理費用の目安

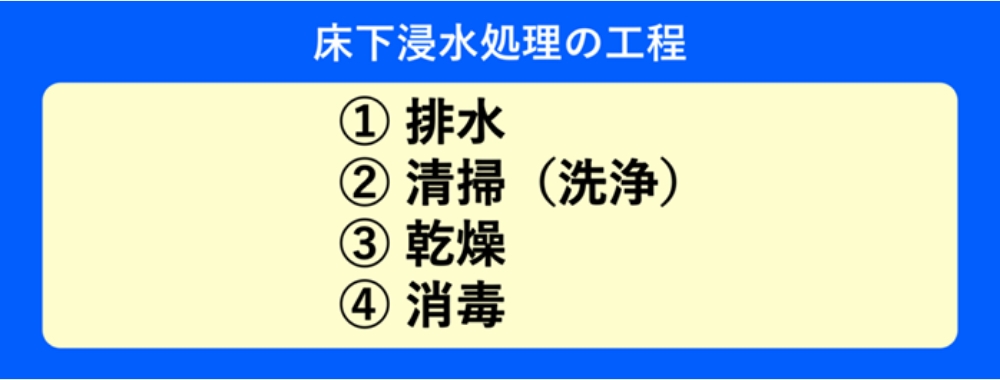

床下浸水には主に以下の工程が必要となります。

それぞれの工程に必要な道具とその費用の目安を紹介します。

なお、厚生労働省は、「床下や屋外の消毒は原則不要」としていますが、消毒まで行わないと、雑菌の繁殖や家の傷みにつながる可能性が高まります。そのため、基本的に「床下浸水が起こってしまったら消毒は欠かせない」と考えることをおすすめします。

消毒の必要性については、「【最悪建て替え】床下浸水後の消毒は必要不可欠!費用や方法を解説」の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

1-1.排水・洗浄に必要な費用

排水、洗浄に必要な道具と価格は以下の通りです。

■排水に必要な道具と価格の目安

| スポンジ、新聞紙、タオルなど | 100円~(自宅にあれば無料) |

|---|---|

| 汚水用くみ上げポンプ | 10,000円~ |

| バケツ | 1,000円~ |

| スコップ、ちり取り | 1,000円~ |

| 運搬用一輪車 | 8,000円~ |

| 水まき用ホース | 2,000円~ |

| 合計(全て買い揃えた場合) | 22,000円~ |

まずは床下に溜まった水や泥をくみ上げる、排水作業が必要です。

床下にたまった水量が少ない場合は新聞紙やタオル、スポンジなどでの排水が可能です。

その場合は、基本的に汚水用くみ上げポンプなど必要がないため、費用は抑えられます。

水量が多い場合はスポンジや新聞紙などでの排水は難しくなるため、汚水用のくみ上げポンプなどを購入する必要が出てきます。

ポンプはECサイトやホームセンターなどで購入でき、10,000円~が相場です。清水用と汚水用のポンプがありますが、床下浸水の処理の場合は汚水用となるため、間違えないように準備しましょう。

泥がたまってしまった場合、掻き出して処理する必要があります。その場合はスコップ1,000円~やちり取り1,000円~、バケツ1,000円~が役立ちます。また、掻き出した泥を運搬する用の一輪車8,000円~やリヤカー10,000円~も準備が必要です。

汚水や泥のくみ上げが終わったら、真水で洗浄を行います。その際、水まき用ホース2,000円~が必要となります。

1-2.乾燥に必要な費用

排水が終わったら、床下を乾燥させます。

乾燥作業に必要な道具は以下の通りです。

■乾燥に必要な道具と価格の目安

| 送風機(サーキュレーター) | 20,000円~ |

|---|

風通しの良くない床下を乾燥させるためには送風機が必要となります。業務用の送風機20,000円~が風量も多く、おすすめです。

家庭用の扇風機や室内用のサーキュレーターは、どこの家庭でも準備できるかと思います。

ただし、風量が十分ではなく作業効率がよくありません。床下乾燥の期間が長引くとカビやシロアリ発生のリスクが高まるため、なるべく早い処理のためには業務用の送風機20,000円~がおすすめです。

1-3.服装や消毒液などそれ以外で必要な費用

床下浸水の処理には感染症や破傷風のリスクが伴います。そのため、処理をする際には身を守るための装備が必要です。

また、作業の後には消毒をするなどでリスクを軽減する必要があります。

■それ以外で必要なものと費用の目安

| ゴーグル(水泳用でも可) | 1,000円~ |

|---|---|

| 帽子 | 1,000円~ |

| ゴム手袋、軍手 | 500円~ |

| 長靴 | 2,000円~ |

| 作業用カッパ | 3,000円~ |

| 防塵マスク(5枚入り) | 1,000円~ |

| 消毒液 | 500円~ |

| 合計(全て買い揃えた場合) | 9,000円~ |

作業の際には長袖長ズボンを着用し、ゴーグルや防塵マスク、帽子、手袋などできるだけ肌を露出させない装備が必要です。

なお、装備にかかる費用は1人分を想定して記載しています。

漏水の規模にもよりますが、排水や清掃作業は非常に大変なため、複数人で対処することが一般的です。そのため、作業する人数分の装備費用が必要になることを覚えておきましょう。

作業の際の装備に関して、詳しくは「5-1.床下浸水処理をする際の服装」を参考にしてください。

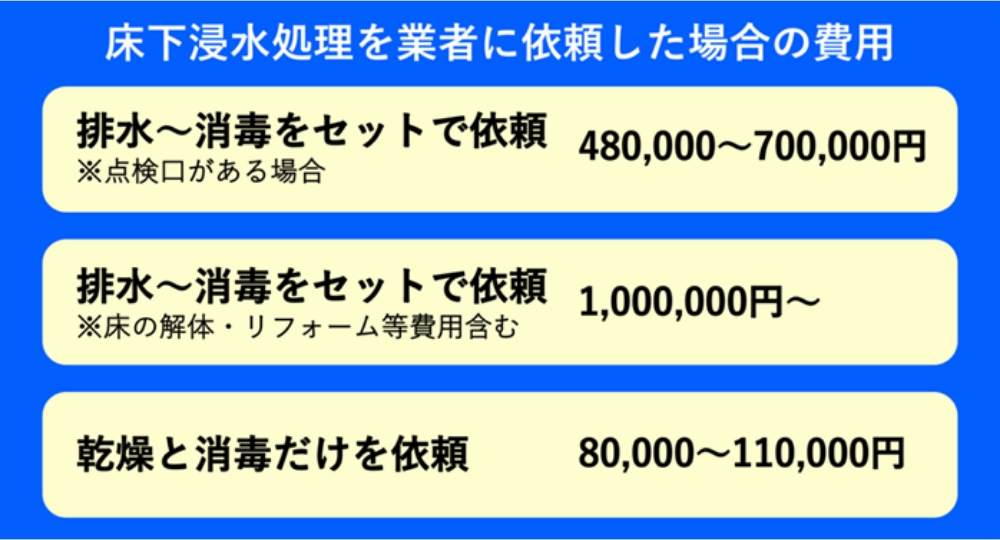

2.【業者に依頼する場合】床下浸水の処理費用の目安(パターン別)

床下浸水を業者に依頼する場合の費用の目安を解説します。

業者に依頼する場合、依頼する工程によってかかる費用は大きく異なります。

ここでは、以下の3つのパターンについて詳しく解説していきます。

ただし、業者によってかなり差がありますので、あくまでも目安としてお考え下さい。

▼こちらの記事もおすすめ!

水害復旧!床下浸水の洗浄・消毒の料金

2-1.パターン1:点検口があり、床をはがさずに排水から消毒まで全てセットで依頼

パターン1は、床下に侵入可能な点検口がある状態で、排水から掃除、乾燥、消毒までの全作業を業者に依頼するケースです。

点検口がある家の排水から消毒までを業者に依頼する場合、依頼費用は480,000~700,000円が目安となります。

■点検口があり、排水~消毒作業を業者に依頼する場合にかかる費用目安

| 排水~消毒作業 ※点検口があり、床をはがす必要がない場合 | 480,000~700,000円 |

床下点検口とは、床下の配管などを点検するために床に設置されている、以下のような開口部のことです。

※床下点検口のイメージ

業者に作業を依頼すると、あらかじめ設置されている点検口などから床下に侵入し、復旧作業を行います。

床下浸水が水害と漏水のどちらによるものであっても、作業費用の相場に大きな差はありません。

点検口が設置されていない場合は、床材の一部をはがして床下に侵入する必要があるため、床材の処理費用として追加で30,000円~が必要となります。

ただし、費用感は床下に侵入した内容物や床下の構造、配管の状況などによって大きく異なります。

汚水に油が混じっていたり、点検口があっても床下で移動ができない状況だったりするケースもあるからです。床下の断熱材の交換や床下換気設備の交換が必要となる場合は、さらに追加費用がかかるため、1,000,000円を超えるケースもあります。

そのため、実際の費用は現場の状況を見てから判断することが一般的です。

平米単価で費用記載している業者に注意!

業者のなかには、費用を平米単価で記載しているところもあります。しかし、基本的に平米数などの条件だけで、床下浸水の復旧にかかる費用を計算することはできません。

なぜなら、床下の構造や流れ込んだ汚水の状態、配管の位置などによって、作業効率が大きく変わるからです。

平米単価で作業費用を安く記載しておきながら、実際の現場確認後に高い費用を提示する業者もいるため、十分に注意してください。

2-2.パターン2:床をはがして排水から消毒までの作業を依頼

パターン2は、床下に作業員が入れるスペースがなく、業者が排水~消毒作業をする前に床をはがす必要があるケースです。

床をはがして、排水から消毒までの作業を業者に依頼する場合、床の解体費用やリフォーム費用によって相場が大きく変わります。

■床をはがす作業や、排水から消毒までを依頼する場合にかかる費用目安

| 排水~消毒作業 ※床をはがした状態で作業する場合 | 100,000~400,000円 |

| 解体費用、リフォーム費用 | 300,000~1,000,000円 |

| 家財保管庫、家具移動、仮住まい等 | ※別途発生 |

| 合計 | 1,000,000円を超えるケースが多い |

床の解体やリフォーム、仮住まいとなるホテルの宿泊費など、復旧までにかかる費用を全て含め、1,000,000円は超えると考えたほうがよいでしょう。

ただし、床下浸水で床をはがす作業が必要となるケースは多くありません。

基本的に、床下に入って作業するスペースがない場合や、浸水によって床がダメージを受けた場合に限られます。

床を解体すると排水や清掃などの作業は簡単になるものの、解体やリフォームに高額な費用がかかるからです。

床を解体することで、家具の移動や保管場所の確保、仮住まい、床材の手配なども必要となるため、復旧までの時間も長引きます。

床にダメージが出た場合は、床上浸水の可能性あり

浸水によって床にダメージがある場合は、床上浸水の可能性があります。

その場合は火災保険の対象となる場合があるため、詳しくは保険会社に問い合わせてください。

2-3.パターン3:【基本NG】乾燥と消毒だけを依頼

パターン3は、排水や泥の処理を自分で行い、乾燥と消毒から業者に依頼するケースです。

消毒のみを依頼する場合、費用の相場は72,000~100,000円です。

乾燥のために送風機をレンタルすると、乾燥と消毒を業者に依頼する場合は、合計で80,000~110,000円の費用がかかる計算になります。

■乾燥と消毒を業者に依頼する場合にかかる費用目安

| 消毒作業 | 72,000~100,000円 |

|---|---|

| 送風機のレンタル | 5,000円 |

| 合計 | 80,000~110,000円 |

ただし、汚染物の除去や清掃が不完全だと、消毒の効果が薄まってしまいます。

そのため、乾燥や消毒だけを業者に依頼する方法は、おすすめできません。

詳しくは「5-2.排水する」でお伝えしますが、床下浸水は、排水作業と清掃作業に非常に手間がかかります。

重労働でありプロでも人手が必要な工程のため、一般的に、消毒作業よりも排水や清掃作業にかかる費用のほうが高額なのです。

それでも、業者に依頼するのであれば、排水や清掃作業も含めて一連で依頼したほうが高い効果が期待できるでしょう。

ちなみに、上記の処理のほかにシロアリ予防や防カビ消毒をする場合は別途費用が必要です。

- シロアリ予防消毒 6,000円~(一坪)

- 防カビ消毒 6,000円~(一坪)

床下浸水の処理をしっかりせずに床下に湿気が残ると、シロアリやカビなどのリスクが出てきます。

そのため、しっかりと洗浄・乾燥をする場合はシロアリ予防や防カビの消毒は必要ないかもしれません。

いずれも小さな出費ではないため、慎重に検討しましょう。

3.床下浸水は火災保険や自治体の支援の対象にならないケースが多いが、例外もある

前章でお伝えしたように、床下浸水に対処するには結構なお金がかかるため、補償などで受け取れるお金があれば知りたいですよね。

床下浸水は、火災保険や自治体からの補償の対象外となるケースが多い傾向にあるものの、例外もあります。そのため、被害にあった場合は、保険の契約内容や支援条件を確認することが非常に重要です。

補償や支援があることに気づかず申請する機会を逃してしまわないよう、床下浸水で補償や支援を受けられるケースについて理解しておきましょう。

賃貸物件の場合は、大家さん・管理会社に相談しよう

賃貸物件の場合、床下浸水の対処費用は大家さんが負担することが一般的です。

床下浸水に気づいたら、できるだけ早く大家さんや契約している管理会社に連絡しましょう。

賃貸物件の場合、大家さんは入居者に対して、賃料と引き換えに利用可能な物件を提供しなければなりません。民法606条には「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と記載されています。

つまり、床下浸水の復旧義務は、基本的に大家さんにあるのです。

ただし、入居者に原因がある場合は例外です。

- 台風が来ているにもかかわらず窓を開け放し、床下まで水が浸透した

- 水漏れしていることに気づいていたが、長期間連絡せず床下浸水が広がった

など、入居者に原因がある場合は、費用負担を求められるケースもあるため注意してください。 また、復旧作業を行う期間中、賃貸物件に住み続けることが難しい場合は、その期間の家賃は減額してもらえます。

3-1.【火災保険】水害による床下浸水は原則対象外!漏水が原因なら出る可能性がある

床下浸水の被害にあったとき、火災保険で受けられる補償には以下の2つがあります。

- 水災補償

- 漏水による水濡れ補償

まずは、契約している火災保険に、水災補償や漏水による水濡れ補償が付帯しているかを確認してください。

水災補償と水濡れ補償において、補償対象となる条件を解説します。

床下浸水の保険については、「床下浸水は火災保険がでない!補償されるケースや他の金銭的支援を解説 」でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

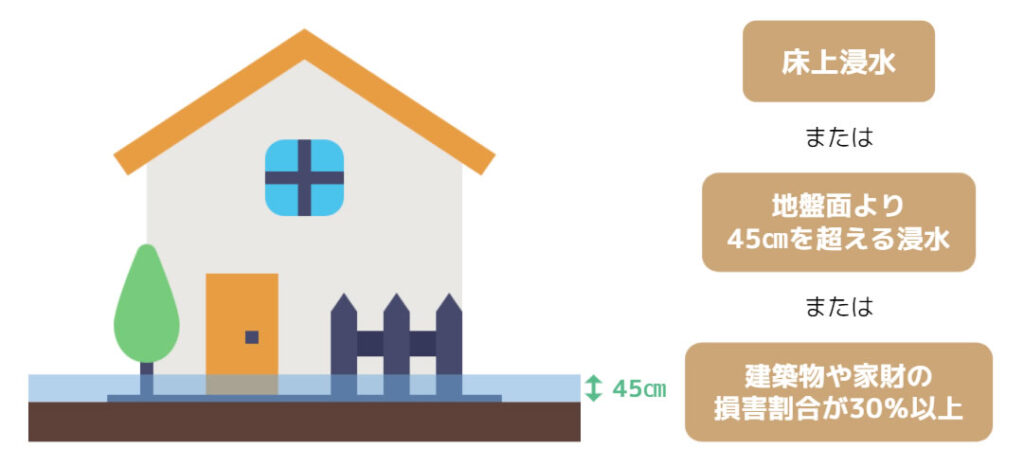

3-1-1.水害による床下浸水で補償されるケースは非常に少ない

台風や洪水による水害は、火災保険のうち「水災補償」の対象になる可能性があります。

しかし、ほとんどの場合補償対象となるのは床上浸水のみであり、床下浸水は原則として対象外です。

一般的に、水災補償は、以下の条件のいずれかを満たす場合に保険金が支払われます。

■水災補償の対象となる条件

- 床上浸水(床を超える浸水の事)

- 地盤面(建物の高さを図る基準面)より45㎝を超える浸水

- 建築物や家財の損害割合が30%以上

床下浸水の場合は2、3の場合に補償の対象となる可能性がありますが、現実的にはあまり例がないといえるでしょう。

ちなみに、自宅に半地下や地下があり、人の出入りがある場合には地盤面は地下の床となります。

もしも地下に45cmを超える浸水があった場合は水災補償の対象となるのです。

水災補償の対象になった場合、その補償金額は以下のように計算されます。

■損害保険金の支払い金額の計算式

- 損害保険金(保険金額が上限)=損害額 - あらかじめ決められた自己負担額

※自己負担額が設定されている場合(商品により異なる)

損害保険金は商品によって支払われる額が変わります。

水災補償の対象となる場合は、必ず自分の加入している保険会社に確認してみましょう。

3-1-2.漏水による床下浸水は、漏水理由と保険対象次第で補償される可能性あり

給排水設備の事故により漏水し、保険の対象である建物などに被害が発生した場合は、「漏水による水濡れの補償」の対象となる場合があります。

■水濡れ補償の対象となる条件

- 給排水管の事故などによる、予測できない突発的な水濡れ

- 被害を受けた部分(建物・家財)が保険対象

ただし、補償対象となるのは予測できない突発的な水漏れ被害に限られます。

メンテナンスで防げる経年劣化や、自分の過失・故意が原因となる水漏れは、原則として補償の対象外です。

給排水設備⾃体に生じた損害も補償されないため、注意してください。

漏水による水濡れ補償も、水災補償と同様に以下の式で計算されます。

■損害保険金の支払い金額の計算式

- 損害保険金(保険金額が上限)=損害額 - あらかじめ決められた自己負担額

※自己負担額が設定されている場合(商品により異なる)

契約内容や漏水の原因によって異なる場合もあるため、詳しくは加入の保険会社に問い合わせることが大切です。

3-2.【自治体の支援】対象外の可能性が高いが、例外もあるため確認しよう!

水害の場合、自治体による支援を受けられることがあります。

しかし、この場合でもやはり床下浸水は対象外となる可能性が高いのが実情です。

とはいえ、過去には床下浸水も対象となった事例もあります。

■床下浸水で補助金などが支給された事例

| 自治体 | 対象 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 埼玉県ふじみ野市 | 令和元年台風19号による災害で被害を受けた方 | 自然排水が困難な建物について、床下浸水の排水作業に要した費用の一部を補助 |

| 新潟県村上市 | 令和4年8月3日からの大雨で被害を受けた方 | 床下浸水被害などを受けた世帯に見舞金を支給(10,000~20,000円) |

| 秋田県秋田市 | 令和5年7月14日からの大雨で被害を受けた方 | 床下浸水の被害を受けた世帯に30,000円を支給 |

床下浸水の場合、原則的には自治体の支援対象外であるが多いものの、支援があるかどうか、また支援の内容は自治体によって異なるため、災害があった際に問い合わせてみましょう。

公的な支援を受ける場合には「罹災(りさい)証明書」が必要

「罹災(りさい)証明書」は、災害で被災した場合にどの程度の被害を受けたのかを市区町村が認定し、発行する証明書のことを指します。

公的な支援を受ける場合には、この「罹災証明書」の発行が不可欠です。

市町村ごとに発行期限が定められており、被災後2週間から3か月以内が期限のところが多いため、早めに役所に申請しましょう。

正確な状況を伝えるため、床下浸水に気づいた時点で写真に撮っておくことがおすすめです。

自治体の補償の対象とならなかった場合でも、ボランティアに排水作業を依頼できたり、自治体が床下消毒を無償で実施したりするケースは少なくありません。

それぞれの自治体でどのような支援があるのかを確認してみましょう。

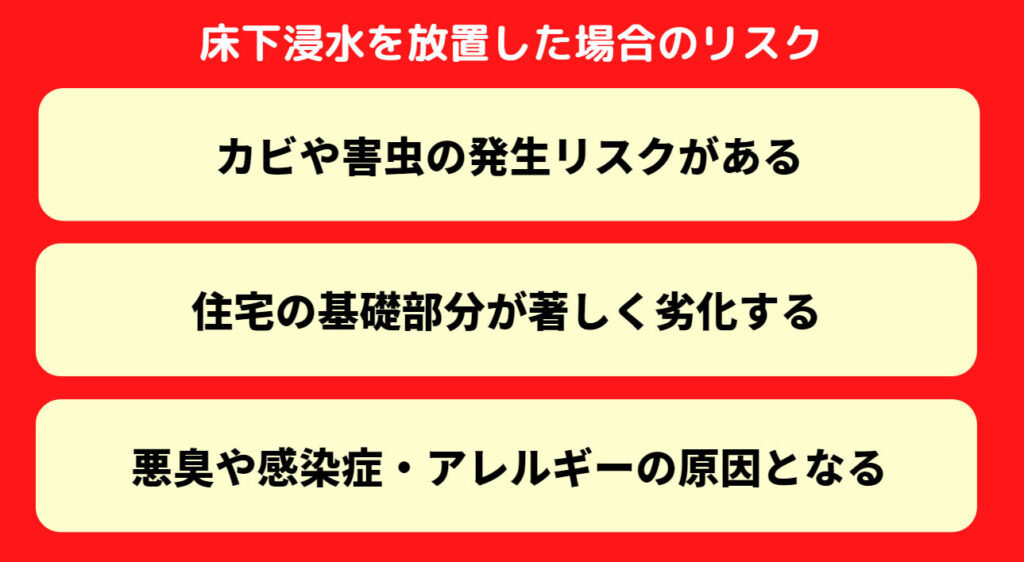

4.放置は厳禁!床下浸水したらすぐに対処すべき理由3つ

「床下浸水を発見したけど、それほど水位が高くないしそのまま放置してもいいのでは?」

「おおかた排水ができたから、あとは自然乾燥でもいいでしょう」

床下浸水は目に見える被害ではないため、つい放置したくなってしまう方もいるのではないでしょうか。

しかし、床下浸水したままの状態で放置することは、絶対に避けてください。

浸水に気づいたら決して放置せず、すぐに処理すべきです。放置してしまうと、以下のリスクが高まります。

4-1.カビや害虫の発生リスクがある

床下を濡れたままの状態にしておくと、シロアリなどの害虫の温床となってしまう可能性があります。

シロアリが発生した場合、家を構成する木材の多くが食害に合う事も。

柱や土台が食べられてしまうと、家自体が痛んでしまい想像を超える被害になりかねません。

また、カビが発生する事で家がカビ臭くなってしまったり、様々な病気を併発してしまう恐れがあります。

特に床下に断熱材がある場合は要注意です。断熱材に湿気がたまり、カビの原因になりかねないからです。

いずれの場合も、悪化すると人体に影響を与えたり住み続ける事が難しくなる事もあります。

4-2.住宅の基礎部分が著しく劣化する

浸水したままにしておくと、床下の木材や基礎の腐敗の原因になったり、床下にある配管などが錆びついてしまう事があります。

床を支える釘なども錆びついてしまうと、強度が失われます。

そうなると、耐震性に影響が出る可能性もあります。水道管などの錆が悪化すると漏水の原因となることも。

床下は家を支える重要な基礎です。床下浸水を放置する事で、家の基礎が痛んでしまい、家自体がだめになってしまう事もあるのです。

4-3.悪臭や感染症の原因となる

床下は雨水だけでなく、下水や泥、ゴミなどを含んだ汚水が流れ込んできます。

そのため、床下浸水が起こると悪臭に悩まされる事となります。

悪臭は自分の家だけでなく近隣にも迷惑になる可能性があります。

また、汚水から発生する雑菌によって感染症などのリスクも上がるのです。

汚染水による感染症は、嘔吐や下痢、発熱が起こったり、最悪の場合死に至る事もあるため、決して軽んじてはいけません。

5.【自力で対処しなければならない方向け】床下浸水を自分で処理する方法

「床下浸水の対処をしたいが、業者に依頼する費用を捻出できない」

「近くの業者に依頼したものの、水害対応で依頼が殺到し、すぐに対処できないと言われてしまった」

床下浸水が発生した場合、自力で対処するには危険が伴うため、基本は業者に依頼すべきです。

しかし、上記のような事情があり、どうしても自分で処理を行わなければならない方もいるでしょう。

そこでこの章では、床下浸水を自力で処理する場合の、準備のポイントや作業工程を詳しく解説します。

5-1.床下浸水処理をする際の服装

床下浸水を処理する場合、感染症や破傷風のリスクが伴います。

そのため、作業に当たってはしっかりとした装備を身に着けることは非常に重要です。

具体的には、作業に当たって以下のような服装を揃えましょう。

床下浸水処理をする際の服装

- 頭部:帽子やヘルメットを着用。首から塵が入り込まないよう、タオルや手ぬぐいを首に巻く。

- 顔:ゴーグルと防塵マスクを着用。

- 上半身:長袖の上から作業用のカッパ着用する。軍手の上からゴム手袋をする。

- 下半身:長ズボンと長靴着用。

※夏は熱中症に注意して作業する。

汚水や土砂の中にどのようなものが入っているか分かりません。

感染症のもとになる細菌や雑菌はもちろん、尖った木材やガラスの破片がまぎれている可能性もあります。

極力肌を見せないよう、手足と頭は特に厳重に装備をして作業に臨みましょう。

5-2.排水・洗浄する

まず必要な工程は排水です。床に点検口がある場合はそこから作業を行います。

水量が多い場合は「1-1.排水、洗浄に必要な費用」でも解説した通り、汚水用くみ上げポンプなどを利用して排水を行いましょう。

床下の排水が最後の数センチになると、ポンプではくみ上げられません。水量が少なくなってきたら、スポンジや新聞紙にしみこませたり、スコップなどで掻き出したりして処理します。

排水やこの次に行う清掃は、プロの作業員3人がかりでも3~4日間はかかる作業です。

一般の方が自力で行う場合、最低でも1.5倍くらいの時間がかかります。

1人で作業する場合は2~3週間、3人で作業する場合は5~6日程度はかかることを想定し、まとまった時間を確保しておかなくてはなりません。

ちなみに、以下のような場合は自分で作業をすることは困難です。業者に依頼しましょう。

自分で排水作業をしない方が良い場合

- 点検口がない場合(床をはがす必要がある)

- 断熱材がある場合(断熱材が邪魔をして作業できない)

- 床下に電気配線がある場合(感染の恐れがある)

▼こちらの記事もおすすめ!

5-3.清掃する

排水が終わったら、床下の清掃作業を行います。

水害の場合は、スコップやちりとりを使って床下に入り込んだ汚泥を出しましょう。

細かい隙間などに入り込んだ汚泥も、できる限り取り除きます。

床下の角や配管などに付いた汚泥が残っていると、このあとの洗浄に使う水で、汚れがまた広がってしまいます。

洗浄に余計な時間がかかってしまうため、清掃は念入りに行ってください。

汚水や泥の処理が終わったら、洗浄を行います。ホースを使ってきれいな真水を床下にまき、汚れを洗い落とします。

真水による洗浄を行ったあとも、やはり排水はしっかりと行いましょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

5-4.乾燥させる

排水と洗浄が済んだら、床下を完全に乾燥させましょう。

床下は風通しがよくないため、完全に乾燥させるには機械を使って風を送り込む必要があります。

乾燥には、業務用の送風機を使っても1週間から数か月以上の時間がかかります。

少々の湿気であれば扇風機や家庭用のサーキュレーターでも乾燥が可能かもしれませんが、湿度の高い時期の場合はかなりの時間がかかってしまうでしょう。

長い間湿度の高い状態にしておくと、カビや害虫の原因になることも考えられます。

そのため、業務用の送風機を利用する方が効率的です。

ここで完全に乾燥させないと、これまで行ってきた作業が無駄になってしまいます。

床下に湿気が残らないよう、完全に乾かしましょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

べた基礎の場合も必ず乾燥まで行おう

べた基礎の場合、浸水被害を受けたら自力で乾燥させることはあきらめ、業者に依頼することをおすすめします。

べた基礎は、床下一面が厚いコンクリートで覆われており、自然に排水したり蒸発したりする構造ではありません。過去には、水害から半年たっても床下に水が残っていたケースもあります。

べた基礎は、少量の浸水であっても乾燥が不十分だと、雑菌やカビが繁殖したり家を傷めたりする危険性が高まります。

一度床下に水が入り込んでしまうと、自力で完全に乾燥させることは困難です。

そのため、べた基礎で浸水被害にあった場合は、業者に依頼して強制的かつ確実に乾燥させるほうが賢明です。

▼こちらの記事もおすすめ!

ベタ基礎が床下浸水した時の対処法は?対処の流れ3ステップと予防策

5-5.床下を消毒する

厚生労働省は「床下や屋外の消毒は原則不要」としていますが、床下浸水が起こってしまったら消毒することを強くおすすめします。

なぜなら、汚水や汚泥があった場所には多くの雑菌が繁殖しており、消毒をしないと感染症などのリスクが高まるからです。

特に漏水の場合は、気づくまでに時間がかかる傾向があります。

長期間の漏水で水道料金が高くなったり、異臭に悩まされたりすることで、気づくケースがほとんどです。

家の基礎やコンクリートが長い間汚水にさらされ、内部にまで浸透してしまうため、表面的な清掃だけでは不十分なのです。

自分で消毒する場合、粉末状の消石灰や逆性せっけん液を使用することが一般的とされています。

ただし、消石灰は強いアルカリ性のため、一般家庭で取り扱うのは簡単ではありません。

肌や目に触れると炎症を起こすなどリスクがあるので、必ず消毒薬に記載されている注意事項を確認のうえ使用してください。

消毒薬の取り扱いにも注意が必要なので、可能であれば消毒作業だけでも業者に依頼するようにしましょう。

床下浸水が起こった場合の消毒については「【最悪建て替え】床下浸水後の消毒は必要不可欠!費用や方法を解説」の記事もご確認ください。

訪問して「消毒だけを格安で請け負う」と謳う業者には注意!

水害が起こると、詐欺まがいの業者がその地域を狙って訪問してきます。

「消毒作業だけを安くやりますよ」

「乾燥と消毒だけ業者に任せれば大丈夫」

と言いながら、効果のない消毒作業を行ったり 作業後に高額な費用を請求したりするケースも多く発生しているため、注意してください。

消毒は、清掃や乾燥が不十分だと効果がありません。

ただ消毒薬を散布するだけでは費用が無駄になってしまうので、排水や洗浄から一気に任せられる業者に依頼することが重要です。

業者の見つけ方については、「7.床下浸水の処理を依頼する業者の選び方」で解説しています。

▼こちらの記事もおすすめ!

特殊清掃業者の7つの選び方 現場別のポイントと悪徳業者の見分け方

6.床下浸水の処理はリスクがあるので注意!

前章でお伝えしたように、自力で床下浸水の復旧作業を行うことは非常に大変です。

作業に使う道具や装備などを購入して準備を整える必要があるだけでなく、作業自体も非常に過酷で重労働であり、時間もかかります。

仕事や学校などの普段の生活があるなかで、自力で復旧作業を行うことは現実的に難しいでしょう。

浸水被害を受けて気落ちしている状況から早く抜け出し、普段どおりの生活を取り戻すことを優先すべきです。

床下浸水が発生したら、一連の復旧作業を業者に依頼することを強くおすすめします。

かかる費用を考慮しても、非常に負担の大きい排水から清掃、乾燥作業を含めて一連の復旧作業を業者に依頼したほうが、メリットが大きいからです。

業者への依頼をおすすめする理由は、以下の3点です。

6-1.感染症や破傷風にかかるリスクが低い

業者は、床下で浸水復旧作業を行う危険性を正しく理解しています。

そのため、感染症や破傷風にかかるリスクは低いと考えられます。

浸水が起こった床下は、雑菌が繁殖し悪臭を発しているケースも少なくありません。

大雨などで床下にたまった水は、雨だけでなく下水やゴミなどを含んだ汚水です。

排水菅からの漏水であれば、トイレやキッチンからの汚水がたまっているケースも考えられます。

自力で復旧作業を行う場合、そのような不衛生な状態の床下に潜って作業を行う必要があります。

感染症や破傷風にかかるリスクがあり、一歩間違えると死に至ることもないとは言い切れません。

汚水によって引き起こされる感染症としては、「レジオネラ症」などが挙げられます。

レジオネラ症とは?

レジオネラ症とは、レジオネラ属菌による感染症です。

発熱や胸痛、下痢や頭痛などを引き起こし、免疫機能が低下した患者の場合は肺炎を起こす恐れがあります。最悪の場合死に至ることもある重大な感染症です。

参考:東京都感染症情報センター「レジオネラ症」

床下浸水の処理に当たっては、「汚水」の処理を行うという意識をしっかり持って作業をする必要があるのです。

危険性を正しく理解せずに、一般人が床下浸水の処理を行うと、感染症や破傷風にかかる可能性があるため大変危険です。

業者に依頼すると、知識を持ったプロの作業員が装備を整えた状態で復旧作業を行います。そのため、感染症や破傷風にかかるリスクを大幅に低減できるでしょう。

6-2.短い期間で元の生活を取り戻せる

床下浸水の被害にあったとき、1日でも早く床下浸水被害を解決したいと考える方も多いはず。

業者に依頼すれば、自力で対処するよりも格段に短い期間で元の生活を取り戻せるでしょう。

床下浸水を自力で処理しようとすると、膨大な労力と時間がかかってしまいます。

床下の汚水や泥を全てくみ上げたあと、真水できれいに洗浄し、その水もしっかり排水。

そのうえで完全に乾かす作業を行うため、場合によっては数か月程度の時間を要することもあるでしょう。

自分で処理するためにはまとまった時間を確保して作業をしなくてはならず、その労力は少なくありません。

また、自己で対処しようとしても、水害時は周囲の家も同様の被害にあっているため、

必要な道具が手に入らないケースも考えられます。

経験や知識のあるプロの作業員であれば、専用機材を使用しながら迅速な復旧作業が可能です。

依頼する業者や作業内容にもよりますが、3~5日程度で復旧作業が完了し、元の生活に戻れるでしょう。

6-3.徹底した処理で家の傷みを最小限に抑えられる

業者に依頼した場合、家に浸水被害によるダメージが残らないように徹底的に処理をしてもらえます。

一方で、自力で対処した場合は、清掃や乾燥が不十分だったことで、数年後になって家に深刻な被害が出る可能性は否定できません。

床下浸水の処理は、きれいに洗浄したあとに完全に乾燥させることが非常に重要です。

しかし、自分で処理した場合、完全に乾燥したか、消毒の効果が出ているかを自分で判断することは困難です。

誤って中途半端な状態で作業を終わらせてしまい、時間がたってからカビや害虫の発生や、基礎部分やや配管の傷みに気づく可能性もないとは言い切れません。

数年後、基礎部分が崩れたり、カビや害虫の被害が室内まで拡大したりしてから慌てたのでは遅いのです。

家の傷みを最小限に抑えるために、床下浸水の処理はなるべく早く業者に依頼しましょう。

7.床下浸水の処理を依頼する業者の選び方

「床下浸水の復旧作業実績がある業者に依頼したいけど、どうやって探したらいいの?」

「信頼できる業者を選ぶための、選び方を教えてほしい」

ここからは、上記のように悩んでいる考えている方に向けて、床下浸水の復旧作業を依頼する業者の選び方を解説します。

床下浸水後の復旧作業を依頼する際の、業者選びのポイントは以下の3つです。

- 床下浸水の復旧作業なら「特殊清掃業者」を選ぶ

- 水害復旧の実績が豊富で全国対応している業者を選ぶ

- コンクリートや木材の内部に浸透した汚水まで、根本的に消毒できる業者を選ぶ

1つずつ解説します。

▼こちらの記事もおすすめ!

特殊清掃業者の7つの選び方 現場別のポイントと悪徳業者の見分け方

7-1.床下浸水の復旧作業なら「特殊清掃業者」を選ぶ

床下浸水の復旧作業は、特殊清掃業者に依頼してください。

依頼する業者の種類に迷い、工務店や一般的な清掃業者に連絡を入れる方もいます。

しかし、工務店や一般的な清掃業者は、家の床下に潜って復旧作業を行った経験がないケースがほとんどです。

工務店に依頼するのは、リフォーム前提で復旧作業を依頼する場合です。

例えば、「床上まで浸水し床材がだめになってしまった」「これを機にリフォームを検討している」というときは、復旧作業を含めて工務店に依頼する方法もあります。

また、家の床下は、傾斜があったり配管があったりするため、室内とは作業効率が大きく異なります。

一般的な清掃業者は、室内などの清掃経験は豊富にありますが、床下に潜って作業した経験はないに等しいでしょう。

特殊清掃業者は、さまざまな現場の復旧作業を業務として行っているため、迅速な対応が期待できます。

水害現場や漏水現場の経験、消毒・消臭技術も持っていることから、床下浸水の復旧作業なら特殊清掃業者に依頼しましょう。

「乾燥や消毒だけ依頼する」では意味がない!全工程を一気通貫で業者に任せよう

床下浸水の復旧作業は、信頼できる業者に一気通貫で依頼すべきです。

「自力で排水・清掃作業をして、乾燥と消毒作業だけを依頼してくれれば安くすみますよ」 と提案する業者もいますが、基本的に、排水から洗浄、乾燥までの各工程を完璧に行ってからでないと消毒の効果は期待できません。

床下に汚染物が残っている状態で消毒をしても、意味がないからです。

また、汚水は床下の木材やコンクリートにも浸透します。詳しくは「7-3.コンクリートや木材の内部に浸透した汚水まで、根本的に消毒できる業者を選ぶ」で解説しますが、表面的な消毒だけでなく、内部にまで浸透した汚水を消毒する、根本的な汚水対策が必要なのです。

自力で対処したり一部の作業だけを業者に依頼したりすると、中途半端な状態になってしまい、家の傷みやカビ、悪臭などの発生原因になりかねません。

消毒の効果も見込めないため、作業に支払った費用も無駄になってしまうでしょう。

排水から消毒、汚水対策までを一気通貫で頼める業者に依頼することが大切です。

7-2.水害復旧の実績が豊富で全国対応している業者を選ぶ

復旧作業を依頼するなら、床下浸水の対応実績が豊富な業者を選びたいですよね。公式サイトを見ても全ての実績が公開されているわけではないため、どのように見分けたらよいか分からずに迷っている方もいるでしょう。

対応実績が豊富な業者を見分けて依頼するには、全国からの依頼に対応している業者から選ぶことが重要です。

水害は一部の地域で頻繫に発生するものではありません。

そのため、限られた地域で事業を行っている業者は、そもそも復旧作業を経験する機会が少ないのです。

なかには、知識はあるものの、実際の作業経験はほぼない業者も存在します。

経験がない状態で依頼を受け、清掃や乾燥が不十分なまま作業を進めてしまったことで、復旧後時間がたってからトラブルに発展するケースも少なくありません。

全国の依頼に対応している業者であれば、各地で発生した水害や漏水現場に駆けつけ、多くの経験を積んでいます。

特殊清掃業者のなかでも全国の依頼に対応している業者を探すと、床下浸水の対応経験が豊富な業者に依頼できるでしょう。

7-3.コンクリートや木材の内部に浸透した汚水まで、根本的に消毒できる業者を選ぶ

床下浸水の被害を受けたら、コンクリートや木材の内部まで消毒できる、技術力のある業者を選ぶことが大切です。

床下にたまった汚水はコンクリートや木材の内部まで浸透してしまいます。

薬剤をただ床下にまくような、表面的な消毒では不十分です。

浸透した汚水を消毒するには、コンクリートや木材に薬剤を浸透させて内部から消毒し、入り込んだ菌を除去する必要があります。

特に、建設から長年経過し劣化したコンクリートや木材に水が浸透すると、内部で菌が増殖したり、内側から傷みが進行したりする原因になります。

そうなると、家が想像以上の大きなダメージを受けてしまうため、大変危険です。

床下浸水が起こった際は、コンクリートや木材の内部にまでしっかりアプローチし、根本から消毒できる業者を選ぶことが大切です。

株式会社リスクベネフィットは、漏水現場に特化した床下消毒方法を構築し、特許を出願しています(特開2023-184518)。

コンクリートや木材の内部にまで消毒液を浸透させて消毒することで、大切な家を将来的な被害から守れるでしょう。

8.床下浸水の復旧作業を依頼するならここ!おすすめ業者3選

ここからは、床下浸水の復旧作業を依頼するにあたり、おすすめの業者を3つ紹介します。

- 株式会社リスクベネフィット

- 株式会社アクサム

- リカバリープロ株式会社

それぞれに異なる特徴を持つ、おすすめの業者を集めました。3社とも全国の浸水被害に対応しているため、気になるところに問い合わせしてみてください。

8-1.株式会社リスクベネフィット

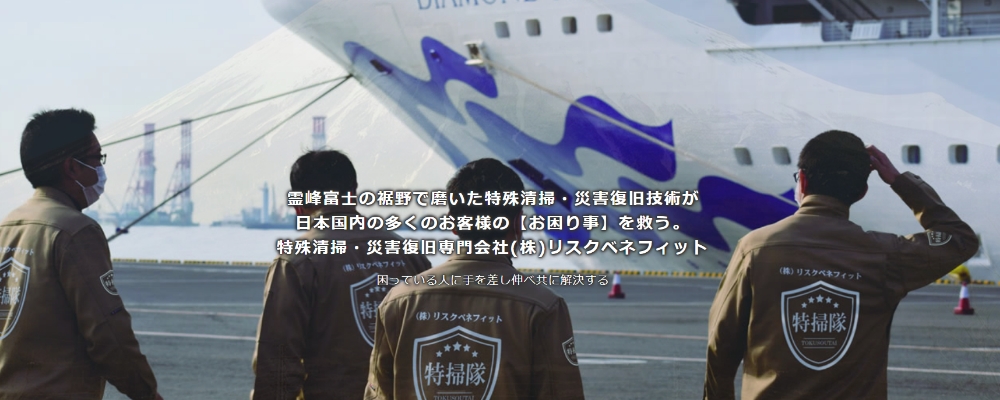

株式会社リスクベネフィットは、特殊清掃・災害復旧の専門企業です。

数々の水害や漏水の現場で培ったノウハウを駆使し、被害にあった方が1日でも早く通常の生活に戻れるように親身で丁寧なサポートを提供しています。

日本各地に支部を配置して全国の依頼に対応しており、支部がない地域でも近隣の地域から対応可能なため、どこに住んでいても安心して依頼できるでしょう。

株式会社リスクベネフィットに床下浸水の復旧作業を依頼した場合の費用目安は、以下のとおりです。

■株式会社リスクベネフィット 床下浸水の復旧作業を依頼した場合の費用目安

| 内容 | 金額 |

|---|---|

| 床下浸水の洗浄とオゾン消毒パック(3日) | 489,994円(税込み) |

| 床下浸水の洗浄とオゾン消毒パック(4日) | 624,634円(税込み) |

※2024年6月現在の価格です。

復旧作業費用がパック料金になっているため、依頼費用がいくらになるか迷ったり、見積もりを取得したりする手間が必要ありません。

過去8,000件以上の特殊清掃に対応してきた、豊富な実績を持つ株式会社リスクベネフィット。

漏水や水害などの特殊清掃の第一人者であり、同社で修業してから独立した特殊清掃業者も数多くあるほどです。

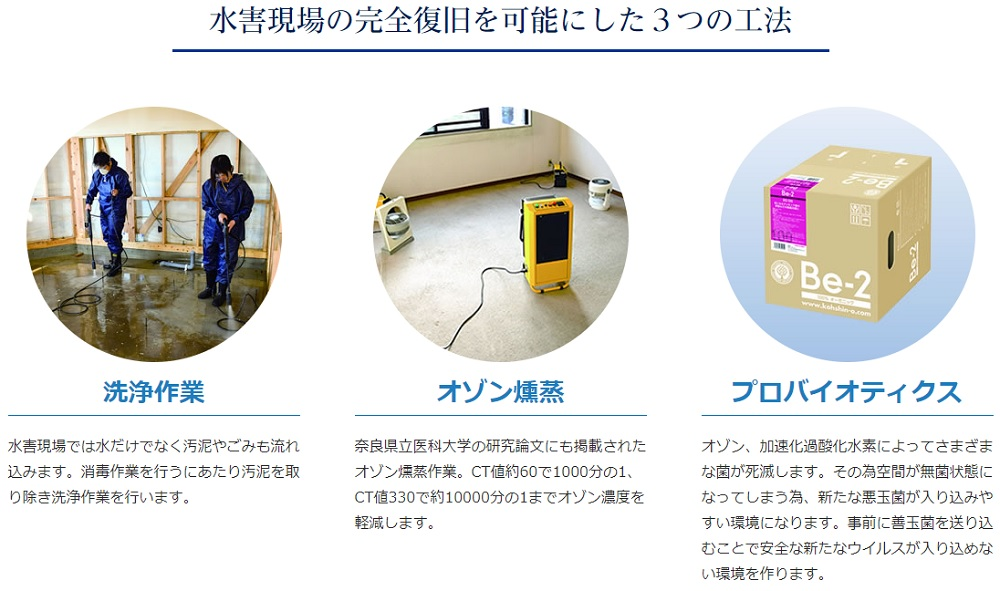

また、株式会社リスクベネフィットは、水害現場を完全復旧するための洗浄作業やオゾン燻蒸、プロバイオティクスの3つの工法で特許を出願しています(特開2023-184518)。

コンクリートや木材の内部にまでしっかりと消毒液を浸透させる高度な技術を持っているため、復旧作業を安心して一任できるでしょう。

依頼前に無料電話相談サービスを利用できることもうれしいポイントです。多くの現場で作業を行った経験のあるスペシャリストに、状況や要望を細かく伝えて相談できるため、依頼前の不安を解消できます。

「床下浸水の復旧について相談したいが、誰に相談したらよいのか分からない」

「正式に依頼する前に、作業内容や方法を理解している人に質問して不安を解消したい」

このように考えている方は、ぜひ株式会社リスクベネフィットに相談してください。

8-2.株式会社アクサム

株式会社アクサムは、日本では数少ない水害復旧を専門に行う企業です。

2020年に設立されたまだ若い企業ですが、栃木県を拠点に日本各地の現場に駆けつけ、水害や漏水の復旧作業を行っています。

見積もりや現地調査は無料なので、遠方からも依頼しやすいでしょう。

株式会社アクサムは、建物の復旧・修復技術の向上を目指して設立された、一般社団法人 日本レストレーション協会に所属しています。

協会をとおしてアメリカの最先端技術や最新情報を獲得し、水害や漏水トラブルからの早期復旧をサポートしていることが特徴です。

作業後には、復旧工事の品質証明書や、建材の含水率基準クリア証明書などを発行し、復旧作業の品質や安全性を保証。

10年間の保証期間内であれば、無償でアフターサポートを受けられるので、復旧作業後の不安を軽減できるでしょう。

また、住宅リフォームや内装工事も手掛けているため、復旧のタイミングに合わせたリフォームなどもトータルで相談できます。

「復旧作業後にカビや悪臭などの問題が発生しないか不安」 このように考えている方は、株式会社アクサムへの依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

8-3.リカバリープロ株式会社

出典:リカバリープロ株式会社

工場や店舗、設備が水害を受けた場合は、リカバリープロ株式会社への依頼がおすすめです。

長年蓄積した経験やノウハウをもとに、精密な電気機器や文書などの復旧も行っています。

リカバリープロ株式会社は、汚染された精密機械や設備を分解し、手作業やさまざまな機材などを使って洗浄。短期間で水分を除去して被災前の状態に復旧する技術を持っているため、買い替えにかかる費用を大幅に抑えられるでしょう。

初期対応が早いことも特徴です。

大規模な水害発生後は、一刻でも早く現場で復旧作業を行うため、事前情報をもとに最短で現場に到着できるよう取り組んでいます。

すぐに復旧作業をしてほしい場合に、重宝するでしょう。

「早急に復旧作業をしてほしい」「店舗の床下や機材が浸水してしまった」 という方は、リカバリープロ株式会社への依頼を検討してみてください。

9.まとめ

今回は、床下浸水の処理の費用について解説してきました。この記事では以下のことをご理解いただけたかと思います。

この記事を読んで分かった事

- 床下浸水を処理する費用の目安

- 床下浸水は火災保険の対象にならない事が多い

- 床下浸水は自治体からの補償の対象になる可能性がある

- 床下浸水を放置すると何が問題か

- 床下浸水を自分で処理する方法

- 床下浸水を自分で処理するリスク

床下浸水は、自分で処理すると費用は抑えられるものの、非常に危険であり時間と労力もかかります。

汚水や汚泥がある床下に潜って作業をすることは精神的にも過酷なため、被害を受けたら一連の作業を業者に依頼しましょう。

床下浸水は、大切な家にダメージを与え、住んでいる方の健康を左右する重大な問題です。

ぜひ、適切な処理を行い、1日でも早く快適な生活を取り戻しましょう。