「床下浸水してしまったけど、自宅には被害がないから消毒は必要ないだろうか?

それとも、衛生対策として消毒した方が良いのだろうか?」

この記事を読んでいる方は、台風や豪雨などによって床下浸水してしまったら衛生対策として消毒すべきかどうか、判断に迷っているのではないでしょうか。

結論からいうと、水害と漏水のいずれのケースであったとしても、床下浸水したときには必ず消毒してください。

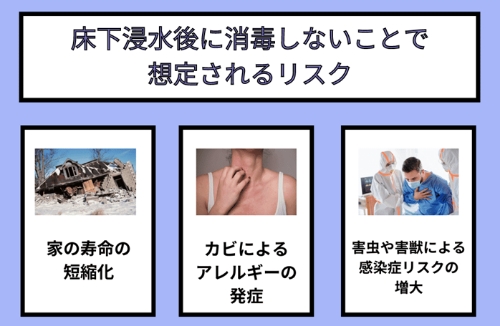

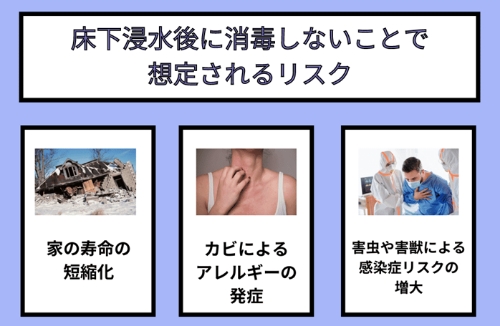

床下浸水後に消毒しないことで想定されるリスク

- 家の痛みや倒壊

- カビによるアレルギーの発症

- 害虫や害獣による感染症リスクの増大

とはいえ、下記の2つの理由より自力で消毒することはおすすめできません。

- 消毒だけでなく、「排水」「清掃」「乾燥」「汚水対策」全てをやらないと意味がないから

- 自力で排水を行うのは多大な労力と時間がかかってしまって大変だから

しかし、「災害復旧」や「特別清掃」は悪徳業者が非常に多い業界です。

「乾燥と消毒だけやります」という業者に依頼して、お金を無駄にしている依頼者も数多くいます。

そのため、床下浸水後に適切な復旧作業をしてくれる業者の選び方のコツを知ることが大切です。

本記事を読んで目指せる状態

- 水害や漏水によって床下浸水が発生したときに、消毒が不可欠である理由が分かる

- 床下浸水したときに消毒しないリスクが分かる

- 床下浸水で消毒する前にやるべきことが分かる

- 床下浸水を消毒する方法や費用の目安が分かる

- 床下浸水後の復旧作業を適切に行う業者の特徴や選び方のコツが分かる

読み終わる頃には、水害や漏水によって床下浸水が発生したときに何をすべきか分かるとともに、信頼できる専門業者に依頼できるようになるでしょう。

※簡潔にまとめた動画も作成いたしました。

Contents

1. 水害や漏水が起きたなら床下浸水したときの消毒は必須!

厚生労働省公式サイト「被災した家屋での感染症対策」では、床下浸水した際には清掃と乾燥だけを行い、消毒は不要であると明示されていますが、下記のケースを除いて消毒は必ず行うようにしましょう。

床下浸水後に消毒が不要なケース

- 水害後の被害が非常に少ない場合

- 漏水発生後30分以内で水量が少ない場合

それは消毒をしないと、下記のようなリスクが高まってしまうからです。

特に漏水の場合は、水害とは異なり水漏れに気づくまでに時間がかかることが多く、数年に渡って浸水していたということも少なくありません。

長時間水に浸っていることで、木部やコンクリートが腐ってしまい、結果として家を痛めてしまったり、倒壊させてしまうことに繋がってしまうのです。

次に、床下が浸水することで室内の湿度が高まり、カビが生えやすくなります。

カビが人の肺や気管支に入り込むことで下記のようなアレルギー症状を引き起こす可能性があるので、注意が必要です。

- 喘息やそれに伴う呼吸困難

- くしゃみ

- 鼻水

- 鼻づまり

- 目のかゆみ

- 微熱

また、ダニやゴキブリといった害虫や、ネズミなどの害獣は湿度が高い場所を好むことから、床下浸水後の湿度が高い家屋は、このような害虫や害獣にとって格好の住処となります。

家中を徘徊して病原菌をばら撒いたり、噛みつかれたりすることで感染症にかかるリスクが高まるでしょう。

これらのリスクを軽減するためにも、水害や漏水によって床下浸水が発生したときには、必ず消毒してください。

2. 【ケース別】床下浸水したときに消毒しないリスク

特に、下記の4つのケースでは必ず消毒するようにしましょう

漏水・水害 乾燥しにくい床下の場合

水害 し尿・浄化槽から水があふれている場合

水害 動物の死骸や腐敗物が流れている場合

水害 氾濫した河川の水が流れている場合

ここでは、それぞれのケースで消毒しない場合のリスクについて詳しく解説します。

2-1. 【漏水・水害】乾燥しにくい床下である場合

まず、下記のように乾燥しにくい床下である場合、家全体の湿度が上がることで起こるリスクがあります。

乾燥しにくい床下とは?

- 床下の空間が不十分

- 土壌が湿地

- 隣の家と至近距離

家全体の湿度が上がると、床下がいつまでも乾燥せず、下記のようなトラブルが起こる可能性があるのです。

- 感染症の原因となる細菌が増殖する

- 家の耐久性が弱くなる

- カビが大量発生する

特に漏水の場合は、床下が乾燥しにくいと家の土台や基盤の痛みが進んでしまい、最悪の場合、家そのものを建て替えなくてはいけなくなることもあるため注意しなくてはいけません。

実際弊社で担当した案件で、「1年ほど漏水していることに気づかず、家ごと建て替えになって数億円もの大金を損失した」ケースもあります。

これらの理由より、床下が乾燥しにくい家屋で床下浸水が発生した際には消毒するようにしてください。

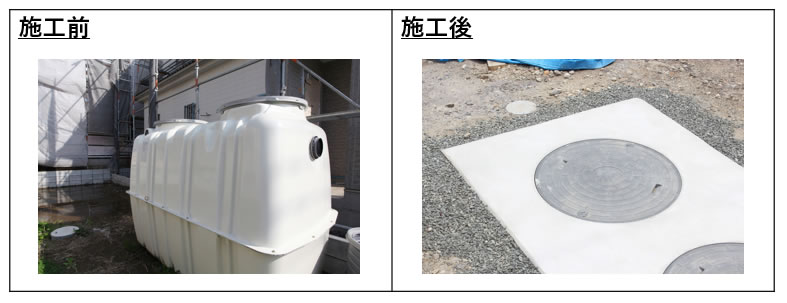

2-2. し尿・浄化槽から水があふれている場合

水害でし尿・浄化槽が破損して水があふれている場合、悪臭や感染症などの健康リスクを引き起こす可能性があります。

【し尿・浄化槽の例】

お手洗いからの「し尿」と、台所などから排出された水を消毒・浄化する水槽のことです。

それは、し尿・浄化槽からあふれてくる水には、下記のような不衛生な水や物質が含まれている可能性があるからです。

- し尿・浄化槽に詰まっていたゴミやホコリ

- し尿・浄化槽で浄化しきれなかった汚水

- 使用済みの油

汚水や悪臭は自分たちの家だけでなく、近隣の住民にも迷惑をかけてしまいます。

また、不衛生な環境は下記の感染症の伝染にもつながる恐れもあることから、必ず消毒するようにしてください。

- コレラ

- 赤痢

- A型肝炎

- 腸チフス

2-3. 【水害】動物の死骸や腐敗物が流れている場合

床下浸水で動物の死骸や腐敗物が流れている場合も、下記のようなリスクが想定されます。

- 感染症を引き起こす

- 悪臭が広がる

それは動物の死骸や腐敗物の内部に細菌が増殖しているからです。

特に動物の死骸については、食中毒の原因となるサルモネラ菌やE型肝炎を引き起こす病原菌などを所持している可能性があることから、処理する際には十分に注意しなくてはなりません。

かといって死骸を放置したままにすると、体液がしみ出てニオイがこびりつき悪臭が広がってしまいます。

消毒する前に動物の死骸や腐敗物を処理が必要ですが、自力では難しい場合や処理するのが苦痛な場合は、消毒を含めて床下浸水の水抜きから掃除、乾燥までを一貫して業者に依頼するのが有効です。

2-4. 【水害】氾濫した河川の水が流れている場合

家の近くに河川がある場合、台風や豪雨といった自然現象によって氾濫してその河川の水が床下に流れてしまうと悪臭や健康被害などのリスクが想定されます。

それは、河川には汚水が含まれている可能性があるからです。

通常、生活で使用していて流される水(汚水)は、し尿・浄化槽や下水処理施設で浄化されて河川へ放流されます。

しかし、台風や豪雨といった大雨が降ってしまうと、その汚水の一部が浄化されずに河川へ放流されてしまうことがあるのです。

汚水がもたらす生活への影響については、「2-2. 【水害】し尿・浄化槽から水があふれている場合」をお読みください。

床下に流れ込んだ水が、住んでいる家の近くの河川であるかの判断はしにくいかもしれません。 しかし、その河川が、

- 普段からごみが捨てられている

- 周りに樹木がある

といった状況である場合、ごみや樹木が床下に流れた水と一緒にまぎれている場合は、その河川の水である恐れがあります。

いずれにしろ、家の近くの河川が氾濫したことが分かったら、床下の水抜きと掃除、乾燥を終えたら消毒をしておくのが安心でしょう。

3. 床下浸水で消毒する前に対応すべきこと4つ

床下浸水で消毒をする場合は、その消毒前に対応すべきことがあります。

その対応すべきこととは、次の4つです。

- すぐに水抜きをする

- (水害のみ)泥を片付ける

- 床下換気口に付着したごみを取り除く

- しっかり乾燥させる

上記の対応をしっかり行わないと、消毒をしてもその効果が薄れてしまうので注意しなければなりません。

1つずつ説明していきましょう。

3-1. すぐに水抜きをする

床下浸水をしてしまったら、すぐに水抜きを行いましょう。

床下浸水を初めて経験した場合は、水が溜まった床下を見てもどうしたら良いか分からなくなるかもしれませんが、まずは水抜きを早く行うことで

- 健康被害を受ける

- 家の耐久性・耐震性に影響が出る

- 漏電する

といったような生活に支障が出るリスクを避けられます。

床下浸水の水抜きは、浸水量が少なければ家庭で行えます。床板や畳、床下収納を外して、水抜きのスペースを作るといった作業が発生しますが、バケツさえあれば自力での水抜きは可能です。

浸水量が多い場合でも、工事用の排水ポンプを入手すれば家庭で水抜きできます。

排水ポンプを使えば、床下浸水の水を一気に排出可能です。

「自力での水抜きは不安…」という場合でも、業者に依頼するという方法もあるので心配する必要はありません。

床下浸水したときの水抜き方法については、「床下浸水したら行うべき2つの水抜き方法|注意すること・費用も解説」で詳しく説明しています。消毒をする前に、一読することをおすすめします。

3-2. (水害のみ)泥を片付ける

床下浸水の水抜きをしたときに、泥があれば片付けましょう。

泥は、後述する乾燥の工程で一緒に乾燥させれば良いというわけではありません。泥には細菌が含まれているため、放置しておくとますます細菌が発生してしまいます。

泥は水抜きをした後にできる限り取り除かないと、感染症や悪臭の原因になるため注意しなければなりません。

泥の片付けは、スコップやちりとりで行えます。ホウキを使って一気に掃く方法も考えられますが、泥は重さがあるためホウキだと掃除しにくいといえます。

スコップとちりとりであれば、かき出しを繰り返す必要はありますがゴミなどをすくいやすい作りになっているので、ホウキより楽に、そしてきれいに泥を取り除きやすいです。

【スコップとちりとりの例】

スコップもちりとりも、ホームセンターで500円 ~ 1,000円前後で買えます。もしご家庭になければ、普段は使う機会がなくても床下浸水の対処用として揃えておいても損はありません。

泥の量が多い場合は台車(作業用一輪車)も活用しましょう。

スコップやちりとりでかき出した泥を台車に積んでいけば、大量の泥を短時間で取り除けます。

【台車(作業用一輪車)の例】

床下の泥の状況に合わせて必要な道具を揃え、片付けていきましょう。

3-3. 床下換気口に付着したごみを取り除く

床下浸水後の対応をするときは、床下の水抜きや泥取りだけに集中しがちになりますが、床下換気口のチェックも忘れてはなりません。

床下換気口というのは、その名の通り家の床下に設置されている換気口のことです。

床下の風通しを良くするためにあるのですが、その床下換気口にごみが付着していると風通しの妨げになるため、そのごみも取り除くことも大切になります。

【床下換気口の例】

床下はもともと湿気が溜まりやすいですが、浸水してしまった床下はさらに湿気が溜まりやすくなっている状態です。

床下の風通しを良くする換気口までが湿気が溜まるような状態であると換気口の意味がなくなる上、カビが増殖する環境が作られてしまいます。

床下の湿気によってカビが大量発生してしまったら、家の耐久性や耐震性が低くなり、その家に長く住めなくなるリスクがあることは注意しなければなりません。

大切な家に長く住むためにも床下換気口の状態もチェックして、ごみが付着していれば取り除きましょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下清掃はどうればいい?水害による床下浸水した時の対処法

3-4. しっかり乾燥させる

床下の水抜きと掃除が終わったら、床下をしっかり乾燥させることが重要です。

床下は湿気が溜まりやすい場所ではありますが、床下浸水した場合は乾燥対策を十分に行わないとなりません。

十分な乾燥を行わないとカビが増えてしまい、家の基礎や土台が腐食して寿命が短くなるリスクが発生します。

自然乾燥の場合は、1ヶ月以上の期間をかけて乾燥させることが大切です。

扇風機や送風機を使っての乾燥も有効です。床下を乾燥させる時間を短縮できます。

【扇風機と送風機の例】

ただし、扇風機と送風機を活用する場合は送風にして乾燥させることが非常に重要です。

早く乾かしたいからといって温風で乾燥させてしまうと、床下にある配線に熱が伝わりやすくなるため火災が発生する恐れがあります。

自然乾燥にしろ、道具を使った乾燥にしろ、乾燥させる期間と乾燥方法には注意しましょう。

床下浸水してしまったときの乾燥方法については「床下浸水の乾燥作業は必須!適切な床下浸水の乾燥作業方法を解説」で詳しく説明しています。乾燥は衛生対策のために重要な作業のため、一読することをおすすめします。

4. 【費用別】床下浸水時に消毒する方法は3つ

床下浸水で消毒する前の対処を終えたら、消毒の作業に入ります。

床下浸水の消毒方法には、次の3つがあります。

| 床下浸水の原因 | 床下浸水の消毒方法 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 漏水・水害 | 家庭で消毒薬を用意する | 10,000円〜 |

| 漏水・水害 | 業者に依頼する | 200,000円〜 |

| 水害 | 自治体に依頼する | 無料 |

ここではそれぞれの方法の詳細や費用の内訳、さらにおすすめの人の特徴などについて詳しく解説します。

これを参考にしながら、ご自身に合った方法で床下浸水後の消毒を進めてください。

4-1. 【漏水・水害】家庭で消毒薬を用意する|10,000円〜

家庭で消毒薬を用意する場合は、10,000円ほどの費用で消毒できます。

その主な内訳は、下記の通りです。

| 家庭で消毒する際に必要な道具 | 費用の目安 |

|---|---|

| 消石灰(10キログラム) | 1,000円〜 |

| クレゾール石鹸液 | 1,000円〜 |

| 塩化ベンザルコニウム | 500円〜 |

| 作業用手袋 | 100円〜 |

| 長靴 | 2,000円〜 |

| 作業服(上下) | 3,000円〜 |

| 粉塵マスク | 500円〜 |

| 作業用ゴーグル | 300円〜 |

それぞれの消毒薬の特徴や使い方については、下記の表を参考にしてください。

| 消毒薬の種類 | 購入場所 | 使い方 |

|---|---|---|

| 消石灰(しょうせっかい) | 園芸店 | 粉末で販売されている消石灰を1平方メートルあたり1キログラムを目安にして床下に散布する |

| クレゾール石鹸液 | ドラッグストア | 1. クレゾール石鹸液を30倍に薄める 2. 1.をジョウロに入れて床下に散布する |

| 塩化ベンザルコニウム | ドラッグストア | 1. 塩化ベンザルコニウムの濃度が0.05〜1%になるように薄める 2. 1.をジョウロに入れて床下に散布する |

自力で消毒薬を散布する場合は、下記の点に注意しましょう。

- 素手や素顔で行わない

- 消毒薬の使用上の注意を守る

- 消毒後はしっかりと手洗いをする

- 作業中は換気する

自力で消毒作業ができるほど浸水範囲が狭い人に、家庭での消毒薬を用いた消毒をおすすめします。

4-2. 【水害】自治体に依頼する|無料

台風や豪雨といった自然現象によって床下浸水をしてしまった場合は、住んでいる地域の自治体に依頼すると床下消毒を無料で行ってくれることがあります。

【過去に自治体が実施した床下消毒の例】

| 自治体名 | 支援内容 | 消毒方法 |

|---|---|---|

| 神奈川県平塚市 | 浸水被害を受けた建物に対し、市の委託業者による消毒を無料で行う ※市の委託で消毒可能なのは、床下のみ | 乾燥させた床下に塩素系の薬剤を噴霧器で散布する ※床下の水抜きや掃除は家庭で行う |

| 岡山県倉敷市 | 浸水被害を受けた家屋の床下などを無料で簡易消毒する | 薄めた塩化ベンザルコ二ウムの液を噴露する |

また、家庭で消毒できるように消毒剤の入った噴霧器を貸し出してくれる自治体もあるようです。

水害によって床下浸水が引き起こされた場合は、住んでいる地域の自治体に問い合わせてみましょう。

しかし、自治体に床下浸水の消毒を依頼することには下記の3つのデメリットがあるため、注意が必要です。

- 消毒以外の水抜きや清掃は自分で行う必要がある

- 台風や豪雨といった自然現象以外のトラブルによる床下浸水には対応してもらえない

- 希望者が多いと消毒まで待たされる

詳細は「5. 床下浸水の消毒は排水から消毒、汚染対策まで一気通貫でやらないと意味がない」で説明しますが、水害後の復旧作業は消毒だけでなく、排水・清掃・乾燥・消毒・汚水対策これら全てをやらなくては意味がありません。

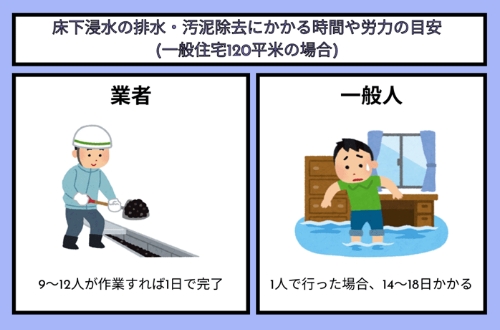

また、浸水の程度にもよりますが、排水は自力で行うと2〜3週間ほどかかってしまいます。

多大な労力や時間を必要とすることからも、排水から汚水対策まで全ての工程を行ってくれる業者に依頼することがおすすめです。

4-3. 【漏水・水害】業者に依頼する|200,000円〜

業者に床下浸水の消毒を依頼した場合、床下の構造や傾斜、配管などさまざまな条件で異なるため一概には言えませんが、100平米につき200,000円以上かかることが一般的です。

しかし、床下の消毒作業は特殊であるため、平米単価で計算できません。

そのため、平米単価で計算する業者は実績や経験が不足している可能性が高いため要注意です。

業者に消毒を依頼するのは、他の方法と比較すると高額になってしまいますが、下記のようなメリットがあります。

- 床下の状況を調査してから、適切な消毒を行う

- 床下浸水の水抜きや泥の除去といった消毒前に必要な作業も請け負う

下記のような特徴を持つ人は、業者に依頼することがおすすめです。

業者に床下浸水の消毒の依頼をした方がいい人の特徴

- 自然災害による床下浸水で、自力での消毒が難しい人

- 水抜きや掃除、乾燥など消毒前の対処から消毒まで、自力で一連の対処を行うことに不安を感じている人

- 費用が発生しても、正しく適切な方法で床下消毒を行いたい人

なお、リスクベネフィットでは、「水害復旧サービス」で床下浸水の消毒を承っております。

以下の通り、消毒だけでなく排水や清掃といった消毒前に行うべき作業のサービスもご提供しています。

【水害復旧サービスの主な作業内容】

| 排水作業 | 水が抜けにくいベタ基礎のお家でも、排水ポンプを使って素早く排水 |

|---|---|

| 床下汚泥除去 | 床の切断による復旧費用を抑えるために、点検口などを利用して汚泥を除去 |

| 消毒剤散布 | 消毒剤の散布と拭き上げ |

| オゾン燻製 (消臭消毒) | 国内最高峰の「オゾンショックトリートメント法(R)」を用いた消臭消毒 |

消毒剤散布サービスについては、消毒効果を得られるよう、床下を徹底して洗浄してから、

- 泥と一緒に流れ込んできた雑菌を死滅させ、高いカビ防止効果を期待できるオリジナルの消毒剤「RB酸水」を使用

- 仕上げに、人間が入れない床下の狭い箇所まで除菌消毒可能な「オゾン燻製」を実施

というように、高レベルの技術を駆使して消毒作業を行っています。

床下浸水の消毒はもちろん、水抜きや掃除といった作業も自力では難しいと感じる場合はお気軽にお問合せください。

また、床下浸水の処理全般にかかる費用についてさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事も合わせてお読みください。

注意!

自然災害が原因の床下浸水は、火災保証の対象にならないケースがほとんどです。

そのため、水害による床下浸水で自治体によるサポートを受けない限りは費用が発生することになるため注意しましょう。

床下浸水の保険についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

5. 床下浸水の消毒は排水から消毒、汚染対策まで一気通貫でやらないと意味がない!

ここまで水害や漏水による床下浸水の「消毒」だけに焦点を当てて説明してきましたが、実際には消毒だけでなく、下記の一連の流れを行わなくてはいけません。

床下浸水後の復旧作業としてやるべきこと

STEP1 排水

STEP2 清掃

STEP3 乾燥

STEP4 消毒

STEP5 汚水対策

それは、消毒作業は汚染物を除去・清掃しなければ効果を発揮しないからです。

ただ、消毒薬を散布しても意味がありません。

排水と清掃は自分でやり、「乾燥と消毒」のみを請け負って費用を安く抑えられることを謳う業者もいますが、それは無意味です。

特に漏水の場合は、水害と比較すると汚水が流れ込むリスクが低いため消毒する必要性がないのではないかと考える人が多いでしょう。

しかし、漏水は発生後わずか30分で家の基盤となる木材やコンクリート全体に水が浸透してしまいます。

結果として、この記事で紹介したように床下の木に菌が繁殖したり、コンクリートがダメージを受けてしまったりして家の基盤が崩れてしまうのです。

排水に関しては浸水の程度や範囲によって異なりますが、一般人が行うと2〜3週間ほどかかってしまい、日光が当たらない床下は乾燥させることができません。

このような理由から、一般人が床下浸水の復旧作業を自力で行うことはほぼ不可能です。

費用を抑えることを目的に、やるべきことを正しく適切に行わないと、数年後に家が倒壊してさらなるコストがかかる恐れがあります。

床下浸水後の復旧作業は排水から汚水対策まで徹底して行うこと、そしてそれらを適切に行う業者を選ぶことが大切です。

6. 床下浸水の消毒を業者に依頼するときの選び方

前章では、床下浸水の復旧作業を適切かつ正しい方法で行う業者を選ぶことの大切さについて説明しました。

そこで、床下浸水の復旧作業を適切かつ正しい方法で行う業者を探したい場合は、下記の3点をチェックしてみてください。

- 排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める業者を選ぶ

- トラブル解決実績が全国各地で豊富にある業者を選ぶ

- 長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選ぶ

これらの点に留意しながら業者選びをすることで、床下浸水後の復旧作業を適切に行って時間とお金を無駄にするリスクを軽減させられるでしょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

特殊清掃業者の7つの選び方 現場別のポイントと悪徳業者の見分け方

6-1. 排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める業者を選ぶ

「5. 床下浸水の消毒は排水から消毒、汚水対策まで一気通貫でやらないと意味がない!」でも説明しましたが、排水から汚水処理対策まで一気通貫で依頼できる業者を選びましょう。

下記は床下浸水後の復旧作業としてやるべきことをまとめたものですが、これら全ての作業を手抜かりなくしっかりと行うことが大切だからです。

床下浸水後の復旧作業としてやるべきこと

STEP1 排水

STEP2 清掃

STEP3 乾燥

STEP4 消毒

STEP5 汚水対策

浸水の程度にもよりますが、一般人がこれらの作業を完璧に行うのは容易ではありません。

台風や豪雨などの水害によって床下浸水が発生した場合は、排水後あるいは排水と同時に汚泥を除去する作業が必要になります。

非常に多くの時間や労力がかかってしまうため大変です。

さらに注意!

排水作業は基本ポンプを使って行いますが、ポンプだけで全ての作業を終わらせることはできません。

最後は、拭き取りをしてからバケツで排水することになります。

ポンプだけで排水した場合、乾燥するまでに数週間から数ヶ月ほどの時間が必要です。

床下は日が当たらないため自然乾燥することはありません。

よって、自力で拭き取りをする作業と、バケツでの排水が必要不可欠なのです。

特に排水と汚泥の除去作業は最も大変な作業であるため、最初の段階から業者に依頼するのが得策でしょう。

漏水の場合は、汚泥などがないものの、家の基盤である木材やコンクリートが長時間水に触れて汚水が浸透している可能性があります。

一般人がそれを判断することは難しいです。

床下浸水後の復旧作業には時間と労力がかかり、作業が中途半端だと家が傷んでしまって、結果として余計にお金がかかる事態になってしまいます。

排水から汚水対策まで全ての工程を請け負ってくれる業者を選びましょう。

6-2. トラブル解決実績が全国各地で豊富にある業者を選ぶ

「全国各地」でトラブル解決実績が豊富にある業者を選びましょう。

それは、「特殊清掃」や「災害復旧」を行う業者には素人が多いからです。

そもそも水害や漏水を多く経験している業者は少なく、全国で対応している業者でなければ、水害や漏水後の復旧作業を適切に行えないでしょう。

地震や大雨の後に罹災した家庭を訪問する業者は、専門業者でない可能性が高いので注意してください。

浸水した家屋の清掃を少しでも早く終わらせたくて、すぐ駆けつけてくれる業者を選びそうになりますが、そこはグッと堪えてその業者のホームページを閲覧し実績、特に「全国での対応実績」があるかどうかをチェックしてみてください。

ちなみにリスクベネフィットは、北海道から沖縄まで全国対応で、これまでに数多くの漏水や水害の復旧作業の経験がございます。

6-3. 長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選ぶ

床下浸水の消毒を業者に依頼する場合は、家の平米数や業者のサービスによって費用は左右されます。

長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行ってくれる業者を選びましょう。

それは一口に「消毒」といっても、コンクリートや木材の「表面だけの消毒」と「内部まで浸透する消毒」では効果が大きく異なるからです。

もちろん、「表面だけの消毒」では意味がありません。

特に長年劣化してきたコンクリートや木材は水が浸透してしまうと、内部で菌が繁殖したり、内側から傷んでいったりするため危険です。

木材やコンクリートの内部までしっかり浸透する消毒を行う業者を選ぶようにしてください。

リスクベネフィットは、労使現場に特化した独自の床下消毒方法を構築し、現在特許出願中です。

コンクリートや木材の内部まで消毒液を浸透させることは容易ではありません。

リスクベネフィットにしかできない技術で、あなたの家を守りましょう。

7.まとめ

厚生労働省は水害や漏水による床下浸水の消毒は不要であるとしていますが、下記の理由より、床下浸水後の消毒は必要不可欠です。

| 床下浸水の原因 | 床下浸水の消毒方法 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 漏水・水害 | 家庭で消毒薬を用意する | 10,000円〜 |

| 漏水・水害 | 業者に依頼する | 200,000円〜 |

| 水害 | 自治体に依頼する | 無料 |

それぞれの方法にメリットとデメリットがありますが、下記の理由より業者に依頼することがおすすめです。

- 漏水と水害どちらにも対応できる

- 正しくかつ適切な方法で消毒作業を行う

- 排水や汚泥除去作業から汚水対策まで全ての作業を請け負ってくれる

水害や漏水による床下浸水でお悩みの方は、リスクベネフィットまでお問い合わせください。