近年増加している台風や豪雨被害。これらの影響で床下浸水してしまったとき、

「床下だから生活に影響はないし、水だけ抜いておけば勝手に乾くし問題ないのでは?」

「自然乾燥ではなく、わざわざ乾燥作業を行う必要はあるの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から述べると、床下が浸水した場合乾燥作業は必須です。

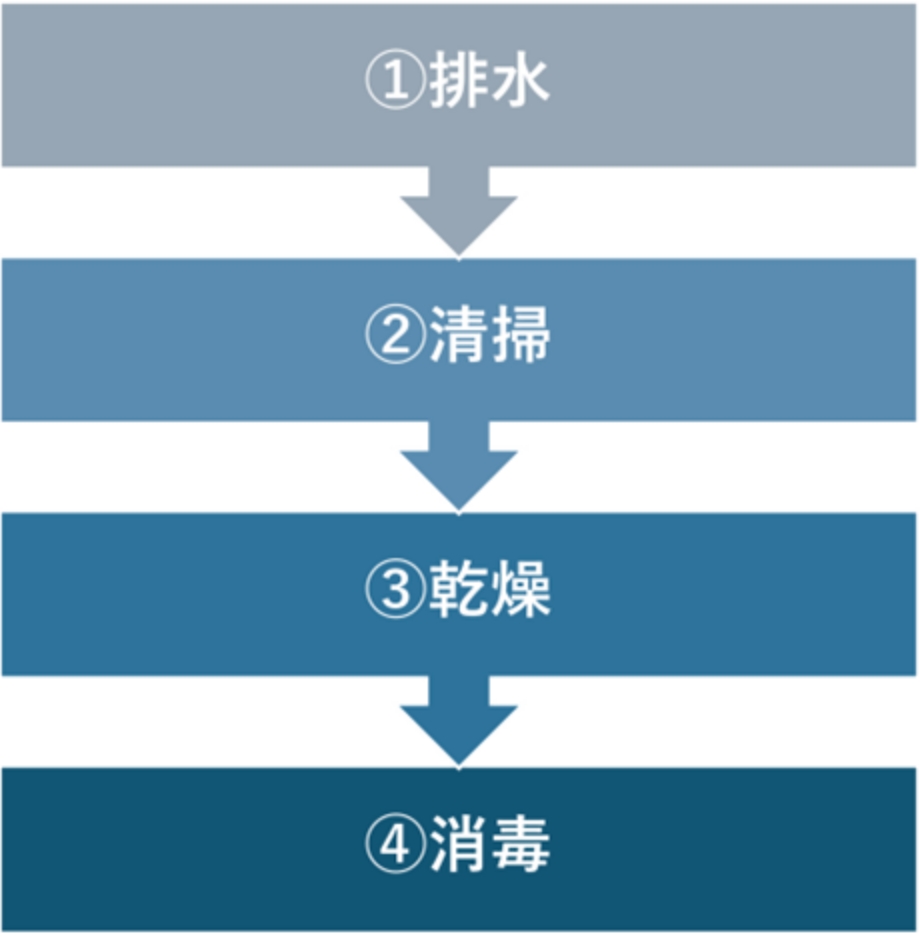

そもそも、床下が浸水してしまった場合、下記の4ステップを踏んで処理を行います。

- 排水

- 清掃

- 乾燥

- 消毒

この中でも「乾燥作業」を怠ると、後々住宅被害のリスクが高まる可能性があるのです。

ただし、乾燥作業を自力で行うのは絶対にやめましょう。

水害や漏水トラブルのパイオニアで数多くの実績を持つ、私たちリスクベネフィットの考えでは、自力での乾燥作業は「家屋の腐敗」につながりやすいため、業者への依頼を強くおすすめしています。

また、そもそも床下浸水が発生した場合には、「排水」「清掃」「乾燥」「消毒」のすべてのステップを業者に依頼するべきです。

本記事では、どうしても乾燥作業を自力でやりたい人に向けた手順や床下浸水の処理を最初から最後まで業者に依頼すべき理由を解説します。

正しい乾燥作業を行うことで、住んでいた家をできるだけ原状復帰し長く住むための参考にしてくださいね。

Contents

1. 床下浸水の処理における乾燥作業とは?

そもそも、床下浸水した場合の乾燥作業とはどのようなものなのでしょうか。

冒頭でも少し触れましたが、床下浸水した場合は主に以下の4つの流れに沿って処理を行っていきます。

乾燥作業とは、文字通り浸水して水に濡れてしまった床下を「乾かす」作業で、上記の処理作業のなかでも特に重要な役割を果たします。

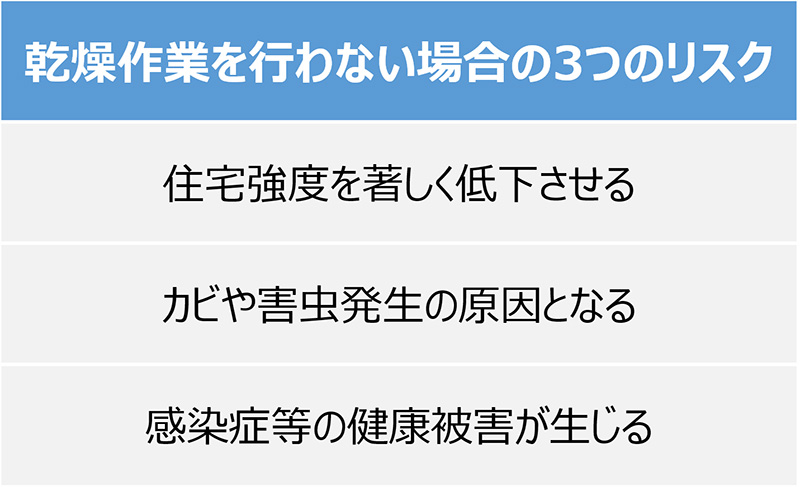

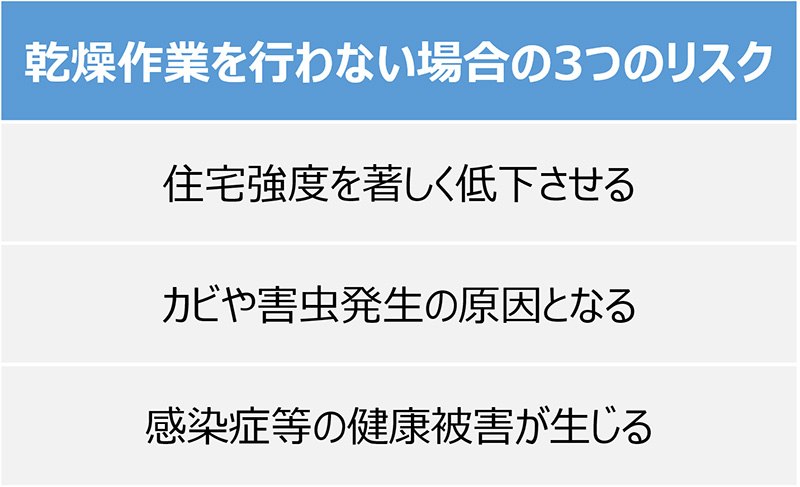

なぜ重要かというと、乾燥作業をしっかりと行わなければ、乾きにくい環境の床下が湿った状態のままになり、

- 住宅の強度の著しい低下

- カビや害虫の発生

- 感染症等の健康被害

というような、二次被害のリスクが発生してしまうためです。

これらのリスクを避けるために、床下浸水した場合の乾燥作業が必須になるのです。

次章から、乾燥作業を行う重要性についてより詳しく解説していきます。

あわせてお読みください

処理手順の「排水作業」「清掃作業」と「消毒作業」については、以下のページに詳細がのっていますので、参考にしてみてくださいね。

▼排水作業についての記事はこちら!

▼清掃作業についての記事はこちら!

▼消毒作業についての記事はこちら!

2. 床下浸水したら乾燥作業は必須!

前述したとおり、床下が浸水してしまった場合乾燥作業は必須です。

排水作業を行っただけで放置してしまうと、以下のような重大なリスクが発生します。

このように場合によっては、住宅や住んでいる人へ深刻な影響を与える恐れがあるのです。

ここから、これらのリスクについて解説していきます。

リスクをきちんと理解し、水を抜いただけで作業を終わらせることがないようにしましょう。

2-1. 住宅強度の強度を著しく低下させる

床下は住宅を支える上で重要な基礎の部分です。

その部分に水分や汚れが残っているままだと、家を支えている木材が腐ってしまったり、打ち込まれている釘などの金属が錆びてしまったりして、住宅の強度を著しく低下させる原因となります。

床下浸水のレベルなら一般的には建て直しや大々的なリフォームは必要ないですが、基礎部分が弱ってしまうと、後々大きな工事と莫大な費用が必要になる可能性もあるのです。

実際に「1年ほど漏水していることに気づかず、豪邸を丸ごと建て直しになり、数億円もの大金を損失した」というケースもあります。

2-2. カビや害虫発生の原因となる

床下は通常日光が当たることのない場所のため、湿気が溜まりやすい部分でもあります。

そこに、浸水した影響で水分が残るとカビが発生してしまいます。

カビが発生すると、異臭や木材の腐敗の促進にも繋がるのです。

また、湿気と木材が大好物のシロアリなどの害虫が発生する確率も上がります。

シロアリは気付かないまま放ってくと、木材をどんどん削ってしまいます。

特に、基礎部分に木材が多く使われている住宅は甚大な被害を受ける可能性が高く、後に基礎部分の修復とシロアリ駆除に多くの費用が必要となってしまうのです。

また、住宅の底面全体に鉄筋コンクリートを流し込んだ基礎部分である「ベタ基礎(以下画像参照)」が採用されている家屋は特に乾燥しにくく、カビなどのリスクが高まってしまいます。

【ベタ基礎の例】

▼こちらの記事もおすすめ!

ベタ基礎が床下浸水した時の対処法は?対処の流れ3ステップと予防策

2-3. 感染症等の健康被害が生じる

床下に浸水した水は、下水や汚水が混じったものです。

その水が残ったままだと雑菌がどんどん繁殖し、感染症を発生させる原因にもなり得ます。

また、前述したカビはアレルギーや喘息の原因にもなってしまいます。

このように、床下の浸水であっても、住んでいる人へ重大な健康被害を及ぼす可能性があるのです。

3. 床下浸水における具体的な乾燥方法

ここまで、浸水した際に床下を乾燥させる重要性について説明してきました。

では、二次被害のリスクを発生させないためにも、床下をしっかり乾燥させるには具体的にどうしたら良いのでしょうか。

近年は、先にもお伝えした「ベタ基礎」を採用した造りの家が多く、水分がなかなか抜けない特徴があります。

【ベタ基礎の例】

そのため、日が当たらない床下部分を自然乾燥では完全に乾かすことができません。

こうしたことから、基本的に「乾燥作業」を自力で行うべきではありません。

床下浸水の乾燥を数多くこなしたプロでない限り、うまく床下部分を乾燥させられず、家が腐敗してしまうケースが多いのです。

以下のように「乾燥しにくい床下」の特徴に当てはまる場合は、自力での乾燥作業は避けるべきです。

乾燥しにくい床下の特徴3つ

- 床下の空間が不十分

- 土壌が湿地

- 隣の家と至近距離

ただし、どうしてもご自身で乾燥作業を行いたい場合もあるでしょう。

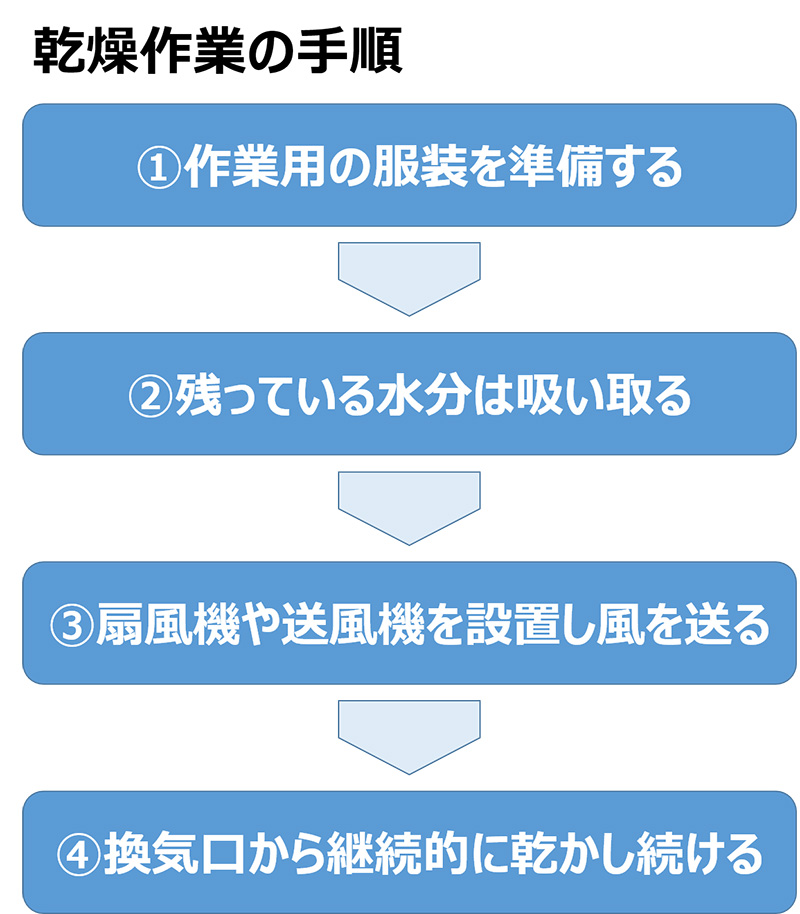

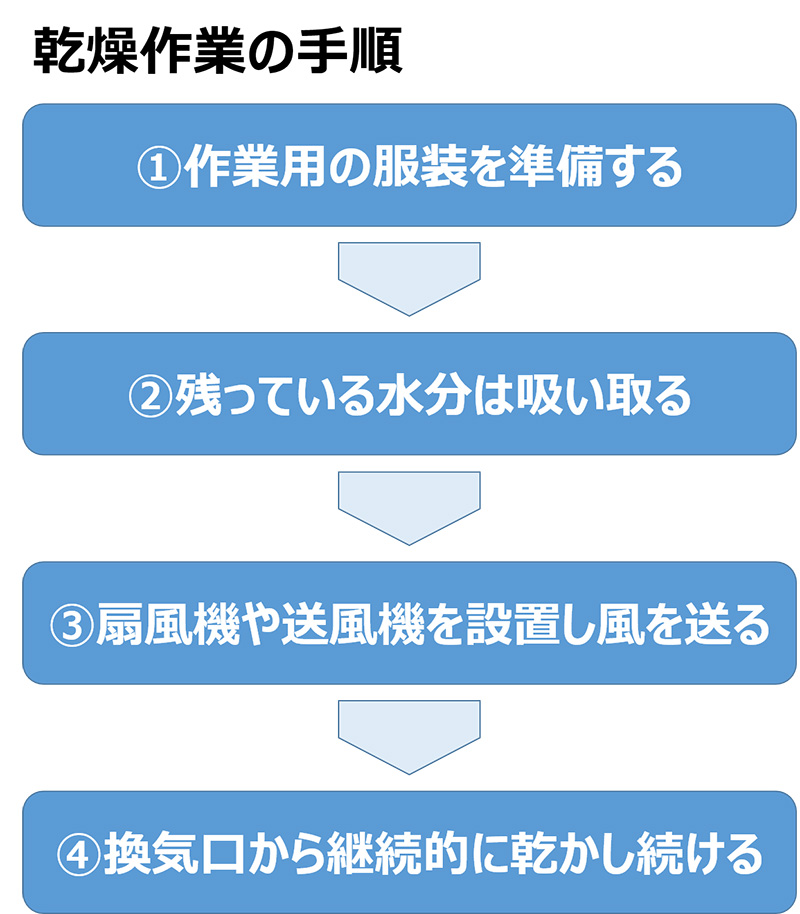

事情により自力での乾燥作業を余儀なくされていたり、上記の「乾燥しにくい床下の特徴」に当てはまらなかったりする場合は、以下のステップで乾燥作業を行いましょう。

ここからは、業者には依頼せず自分で乾燥作業を行う場合の具体的な方法をご紹介していきます。

3-1. 作業用の服装を準備する

浸水して床下に溜まってしまったのは、雨水だけでなく泥や汚水などが混ざっており、雑菌でいっぱいです。

たとえ真水で洗い流したとしても、簡単にその汚れは落ちません。

その状況で、直接水や泥などに素手で触れたり傷口に入ったりすると、感染症や破傷風にかかるリスクが高まってしまうのです。

肌が出ない服で、手袋や防塵マスクなども必ず着用するようにしておきましょう。

【作業時の服装の例】

作業服

作業用の手袋

作業靴

作業用マスク

3-2. 残っている水分は吸い取る

排水作業でポンプやバケツを使用して水を外に出したとしても、どうしても水が残ってしまう場合があります。

また、排水作業完了後に水道水で洗い流した水が残ってしまうこともあるでしょう。

目に見えるほどの水が残った状態だと、乾燥作業を行う際にかなりの時間を要してしまします。

そのままにせず、できる限り見える水分を取り除いておきましょう。

使うものは、以下のような直接水分を吸い取れる道具です。

【吸い取る道具の例】

雑巾

スポンジ

残った水分を吸い取ってバケツなどに溜めて捨てる、この作業を繰り返します。

ただし、排水作業は最も大変な作業です。

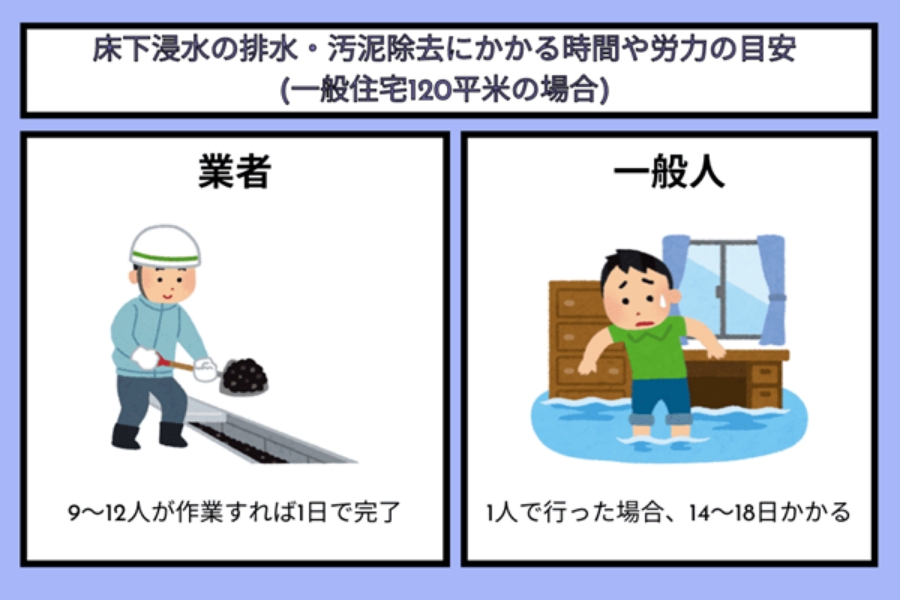

というのも、以下の図を見ていただくと分かるように、床下浸水の排水や汚泥の除去には、プロの業者でも9~12人でようやく、1日で作業完了するほどです。

こうした作業に慣れていない方には大変な重労働となり、1人で行うと、なんと14~18日もの時間がかかってしまうのです。

さらに床下浸水後の復旧作業には時間と労力がかかるだけでなく、作業が中途半端だと家が傷んでしまい、結果として余計にお金がかかる事態になってしまいます。

そのため、排水から汚水対策まで全ての工程を請け負ってくれる業者を選びましょう。

3-3. 扇風機や送風機を設置し風を送る

できるだけ水分を吸い取ったら、次はいよいよ本格的な乾燥作業です。

暗くジメジメした床下は、一度水害に遭い濡れてしまうと自然乾燥だけでは追いつきません。

強制的に風を送り、空気を循環させて乾かす必要があります。

そのためには、以下のようなものを利用する必要があります。

【扇風機・送風機の例】

扇風機

送風機

このような扇風機や送風機を床板を外した部分や床下の点検口などに設置し、ひたすら風を送り続けます。

ただ、天候や気温によってはこれだけではパワーが弱く、稼働させっぱなしでも乾燥にかなり期間かかってしまうこともあります。

そこで役に立つのが、「工業用扇風機」です。

【工業用扇風機の例】

工業用扇風機

かなり強いパワーの風を送ることができ、乾燥の時間短縮に繋がります。

物にもよりますが、インターネット通販などで1万円以内で売っているものもあり、意外とリーズナブルに手に入るためおすすめです。

できれば2,3台を、風を循環させるように工夫して設置するのがポイントです。

注意すべきポイント

「床下は温風で乾かしても良いの?」

乾燥させる際、送風よりも温風を送ったほうが早く乾くのではないかと思う方もいるかもしれません。

しかし、温風を使用するのはNGです。

なぜなら、床下の木材が歪んでしまったり、配管が温められて熱を持ち火災の原因になったりするためです。後々面倒なトラブルに発展しかねないので、温風は使わないようにしましょう。

3-4. 換気口から継続的に乾かし続ける

乾燥に必要な期間は時期にもよって異なりますが、1週間前後かかります。

しかし、屋内から風を送るだけではなかなか水分率が下がらないことが多いのです。

そこで数日かけて床下がある程度乾いてきたら、屋外の換気口がある場合は扇風機などをそちらに設置し、風を継続的に送り続けましょう。

屋外の風を送り続けることでより乾きやすくなり、カビや害虫発生のリスクを低下させることができます。

4. よほどのことがない限り床下浸水トラブルは業者に依頼すべき!

ここまで説明したように、床下浸水した場合の乾燥作業は自分で行うことも可能です。

しかし、

「床下なんて入ったこともないけど本当に自分でできるの?」

「業者にお願いしなければならない場合もあるの?」

というように、自力で対応できるか不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

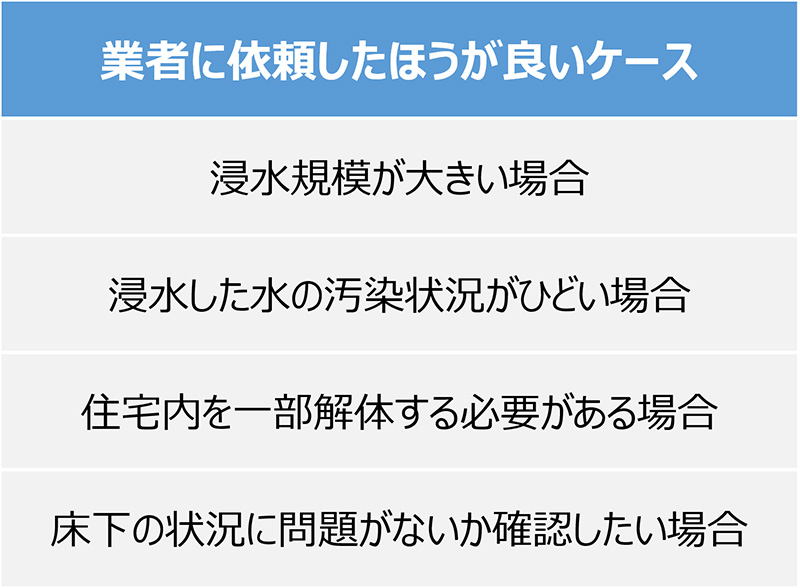

結論、乾燥作業は自力で対応せず、よほどのことがない限りは業者に依頼すべきです。

先にもお伝えしたように、プロでない限りはうまく床下部分を乾燥させられず、家が腐敗してしまうリスクが高くなります。

また、床下浸水が発生した場合、そもそも「排水」「清掃」「乾燥」「消毒」のすべてのステップをプロの業者に依頼して確実に行ってもらわなければ、家が痛んで倒壊するリスクが高まってしまいます。

さらに自力で床下浸水の処理を行う労力も大きいでしょう。

こうした家のダメージリスクや、自身の労力を考えると、コストをかけてプロの業者に依頼したほうが、圧倒的に楽で、確実な処理・効果を得られるのです。

ほんの少しだけ浸水して、全体の処理はすぐに終わりそうなケースであれば、自力での処理でも良いでしょう。

しかし、以下のケースに当てはまるような場合は、必ず業者に作業を依頼するようにしましょう。

ここからは、上記の4つの場合について詳しく解説していきます。

4-1. 【水害】浸水規模が大きい場合

浸水の被害が大きく、床下ぎりぎりまで水位がきていたり、基礎部分のどこかに破損があり水を抜いてもどんどん雨水が流れ込んできたりする状況であれば、早めに業者に依頼することをおすすめします。

規模が大きいと、それだけ二次被害や再発に繋がる可能性も高くなってしまうためです。

ただし、それだけの被害がある場合は、近隣の住宅も同じような状況で業者が混んでいる可能性も高いです。

まずは住んでいる市町村へ問い合わせて、行政が対応を行っているかも確認してみましょう。

4-2. 浸水した水の汚染状況がひどい場合

近隣に河川や工場などがあり、床下に浸水している水がひどく濁っていたり腐敗したゴミなどが浮かんでいたりする場合は、業者に依頼しましょう。

通常は、工場から排出される汚水や河川に流れ込む水は浄化されている状態ですが、台風や豪雨などの災害時は浄化の過程を経ることができないまま、混じってしまう恐れがあるのです。

そういった水や混入物は、臭いがひどく触れると感染症にかかるリスクも高まってしまうため、水害復旧のプロに依頼するのが安心です。

4-3. 【水害】 住宅内を一部解体する必要がある場合

住んでいる住宅にあらかじめ床下点検口がいくつかある場合は、主にその部分から浸水の対処を行うことができます。

しかし、点検口が少ない場合だと、作業を行うためにフローリングや畳などを一部解体しなければならない可能性があります。

自分で床板や畳を外したのはいいものの、きれいに元に戻せず床抜けや湿気が残る原因に繋がりかねません。

そのため、床下へのアプローチ場所が少ないときは無理をせず、業者に依頼をして元に戻す作業までをお願いするのが良いでしょう。

4-4. 【漏水・水害】床下の状況に問題がないか確認したい場合

床下浸水が原因で、床下の断熱材が水を吸って痛んだり、配管が破損したりする可能性があります。

その場合は、その後住宅への二次被害が発生するリスクが高まってしまうのです。

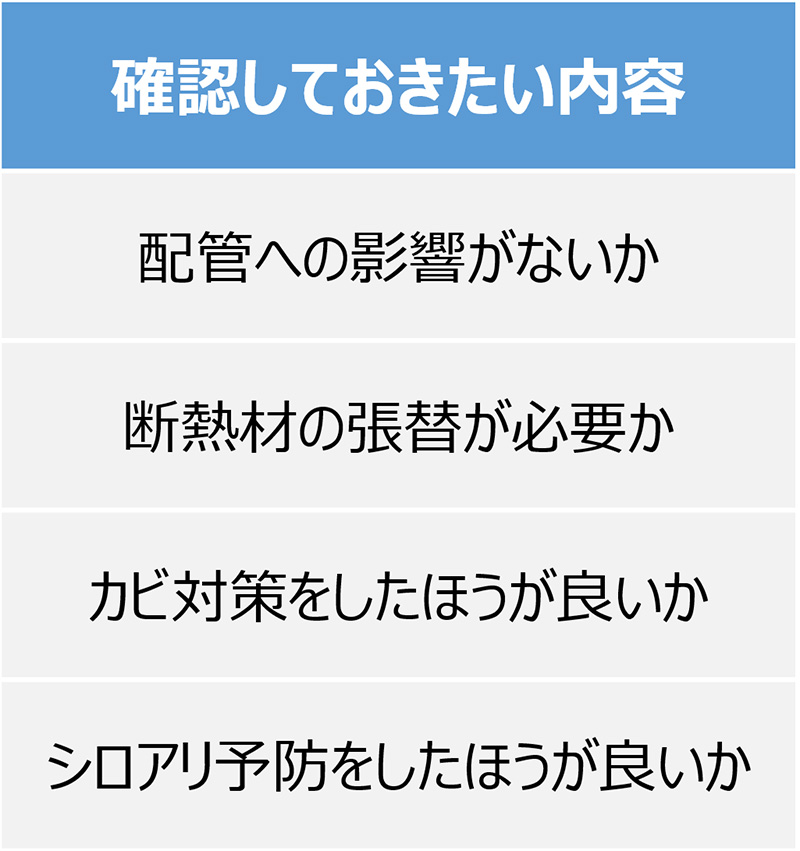

そういった、以下のような問題が心配の場合は、業者に依頼して浸水の対応と同時に行ってもらいましょう。

業者によっては、浸水処理作業と一緒に上記の点検や作業を行うと割安になるところもあります。

一度問い合わせをして、見積もりだけでも取ってもらってから決めるのもひとつの方法です。

4-4-1. 配管への影響がないか

通常、水道や電気の配管は床下を通して設置されることがほとんどです。

床下への浸水進むと、配管に亀裂が入ったり水漏れを起こしたりする可能性があります。

そういった破損が漏電の原因となり、火災などの事故に繋がることもあるため、心配な場合は一度点検してもらいましょう。

4-4-2. 断熱材の張替が必要か

熱伝導を遮ることで外気温を室内に伝わりにくくする「断熱材」は、住宅の床下に敷かれていることが多いです。

この断熱材が水に浸かり水分を大量に含んでしまうと、扇風機などの風を送ったとしても乾かすのが難しいことがあります。

その場合は、断熱材の張替が必要となってしまうのです。

そのため、床下への浸水がひどい場合は、断熱材が被害を受けていないか確認したほうが良いでしょう。

4-4-3. カビ対策をしたほうが良いか

床下浸水すると、どうしても湿度が高くなりカビが発生しやすい状況になってしまいます。

しっかり乾燥させることである程度のリスクは軽減できますが、それでも今後のためにカビ対策をしたほうが良いか確認したい方は、業者への依頼をおすすめします。

対策としては、防湿シートや調湿材を床下に敷く方法が主となります。

4-4-4. シロアリ予防をしたほうが良いか

湿気が原因で生じるもうひとつの被害が、シロアリの発生です。

床下の柱などに木材が多く使われている住宅は、浸水によって木材が湿ったままの状態が続くと、シロアリの餌となる確率が高まってしまうのです。

こちらも、床下をしっかり乾燥させることである程度の対策になるのですが、自力での床下乾燥に自信がなく、薬剤などを使ってシロアリ発生の予防を行いたい方は業者に依頼しましょう。

知っておこう!~漏水の場合~

漏水の場合も「消毒」は必須です。

乾燥を終えたとしても、結局消毒を行わなければ、「カビ」「害虫」などに悩まされるおそれがあります。

ただし表面だけの消毒では効果が小さく、プロの業者が消毒を行わなければ、結局内部で菌が繁殖したり、内側から痛んでしまったりする可能性があるため、自力での消毒はおすすめしません。

詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひあわせてお読みください。

5. 床下浸水の対応を業者に依頼した場合にかかる費用

前述したとおり、基本的に業者は床下浸水の乾燥作業を単体では行っていません。

床下浸水の処理作業を全て依頼するとなると、やはりどのくらい費用がかかるかは気になる部分です。

費用によって、自力で作業を行うか検討する方もいるでしょう。

業者のなかには、処理作業のうち一部を除いて依頼することもできます。

そこで、ここからは業者に依頼した場合の費用相場や、床下浸水が保険の対象となるかどうかを解説します。

5-1. 処理費用の相場

浸水の処理費用はどこまでこだわって作業を行うか、住宅の広さがどれくらいかにもよりますが、一般的な処理費用の相場は以下の通りです。

床下浸水処理を業者に依頼した場合の費用

| 排水~消毒をセットで依頼 ※点検口がある場合 | 480,000~700,000円 |

| 排水~消毒をセットで依頼 ※床の解体・リフォーム等費用含む | 1,000,000円~ |

| 乾燥と消毒だけを依頼 | 80,000~110,000円 |

ただし、処理費用を検討するうえで「平米単価で費用を出す業者はいい加減に金額を算出している」ことに注意しましょう。

基本的に平米数などの条件だけで、水害復旧にかかる費用を計算することはできません。

床下の構造や流れ込む汚水の状態、配管の位置などによって、作業効率が大きく変わるのです。

平米単価で作業費用を安く記載しておきながら、実際の現場確認後に高い費用を提示する悪徳業者もいるため、十分に注意しましょう。

また、作業の内容によって相場はかなりの幅があるため、業者に詳しく状況を相談しどこまでの作業を希望するのか決めたら、取り急ぎ見積もりを取りましょう。

【あわせてお読みください】

床下浸水の費用についてより詳しく知りたい方は、以下のページもチェックしてみてくださいね。

5-2. 床下浸水は保険の対象となるか

水害に遭った際に、適用となる可能性があるのは火災保険です。

しかし、床下浸水が火災保険の適用を受けられるケースは少ないと言われています。

なぜかというと、火災保険の水災保険金をもらうには、以下のような定義が定められているためです。

火災保険の水災保険金が下りる定義

- 建物、もしくは家財の時価30%以上の損害がある

- 床上浸水、または地面から45㎝を超える浸水の損害がある

通常の床下浸水の場合は上記の条件を満たさず、保険の対象外となってしまうパターンが多いのです。

ただし、浸水によって何か住宅に破損があった場合は対象となることもあるため、一度保険会社に確認してみましょう。

また、住んでいる地域によっては公的補償を受けられる場合もあります。

災害がどれくらいの規模か、被害はどれくらいかによって異なるため、こちらも都度確認が必要です。

【あわせてお読みください】

床下浸水の保険適用については、以下のページにて詳しく解説しているため、一読しておくことをおすすめします。

6. 床下浸水の処理なら「リスクベネフィット」がおすすめ!

ここまで述べてきたように、床下が浸水してしまった際「乾燥作業」はとても重要になります。

自力で対処することも可能ですが、「今後も長く住みたいし、自分たちだけで処理してしまうのは不安…」と感じる方も多いでしょう。

感染症や住宅への二次被害の危険性も考えると、やはり業者に依頼したほうが全体的に安心安全です。

また、4章にて状況によって自力で対応ができる環境ではないため業者へ依頼したほうが良いケースも紹介しましたが、

- 高い専門性

- 優れた技術

- 資格の保有

などが揃っている業者に依頼することで、その時だけでなく今後暮らしていく上での安心を得ることができるのです。

しかし、業者といっても数が多く、どの業者を選べば良いか迷ってしまうでしょう。

そんなとき、安心してお任せしたいただけるのが、「困っている人に技術を提供して救う事」を企業理念としている「リスクベネフィット」です。

2020年に新型コロナウィルスが日本で本格的に流行するきっかけとなった、「ダイヤモンドプリンセス号」の除菌対応も行った会社であり、信頼と実績の両方を兼ね備えています。

排水から消毒まで、一気通貫で作業を行える。

私たち「リスクベネフィット」がおすすめの理由は、以下の4つです。

6-1. 全国各地で8000件以上の解決実績!特殊清掃や災害復旧専門

「リスクベネフィット」は、通常の清掃業者ではありません。

孤独死などの「特殊清掃」や火災や水害などによって損害を受けた住宅の「災害復旧」のパイオニアとして、これまでに多くの実績を上げています。

そのため、床下浸水の処理においても、北海道から沖縄まで全国で多くの実績があり安心できると、評判の高い会社なのです。

実際に、「北海道での実績豊富」などと謳っていても、水害や漏水が起こるのは年に限られていますよね。

中にはホームページに書いているものの、

「実績がまったくない」

「虚偽の数字を書いている」

などという悪質な業者もいるのです。

リスクベネフィットと他の業者に具体的な作業手順を聞いてくだされば、どちらがあなたの力になれるか、一瞬で判断できるでしょう。

私たちは、様々な特殊清掃や災害復旧に対応できるよう各地に支部を設置し運営しているため、迅速な対応が可能となっています。

(株)リスクベネフィットの水害復旧作業の事例について詳しくみる

6-2. 水害現場での優れた消臭技術

多くの現場で対応してきた「リスクベネフィット」は、消臭において優れた技術を持っています。

そのため、水害特有の腐ったような異臭やカビ臭さなどをしっかり消臭してくれます。

現在、水害現場での消臭特許も出願中であり、他社にはないプロ集団だからこその技術の高さが自慢であることを謳っています。

リスクベネフィットの高い技術力で、確実な消毒・消臭を実現しましょう。

6-3. 建築業許認可の取得

床下の浸水などの水害が発生した場合は、状況によって住宅を一部解体しなければならない場合もあります。

「リスクベネフィット」は建築業許認可を取得しているため、作業と同時に解体工事を行うことが可能なのです。

床下へのアプローチ場所が少ない住宅でも、安心な理由のひとつです。

6-4. ローンでの支払い可能

水害などの特殊清掃が必要な案件は、突然予測もしていないときに訪れます。そのため、業者への清掃を依頼したいのに、十分な費用が準備できていない方も多いでしょう。

そんな悩みを軽減させるために、リスクベネフィットでは特殊清掃業界では初の「特殊清掃ローン」の支払い方法が選択できます。

自力での作業に自信がないものの、費用面で不安を抱いている方も気軽に相談できる嬉しいポイントとなっています。

リスクベネフィット お問い合わせ

床下浸水処理について、業者への依頼を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

7. まとめ

床下が浸水した場合、「乾燥作業」を行うことはとても重要なポイントです。

なぜ必要なのかは、以下の3つのリスクが発生するためです。

また、床下浸水における乾燥作業を自力で行う場合の具体的な手順は以下の通りです。

これらの作業を行わず床下浸水を放置してしまうと、時間が経ってからより規模の大きい作業や費用が必要となる可能性があるため、早めに対処しましょう。

ただし、よほどのことがない限りは業者に依頼しましょう。

その際は、専門性や技術力の高い業者へ依頼することがおすすめです。

本記事を参考にして自分の状況にあった方法を選び、床下浸水してしまった住宅の原状復帰を目指して適切な対処を行いましょう。