「入居者が孤独死したときに、大家はどんな対応をしたらいいんだろう?」

大家として自分のアパートやマンションで、はじめて「孤独死」が発生した場合、

どんな対応をすれば、いいのかわからない

というのが、本音ではないでしょうか。

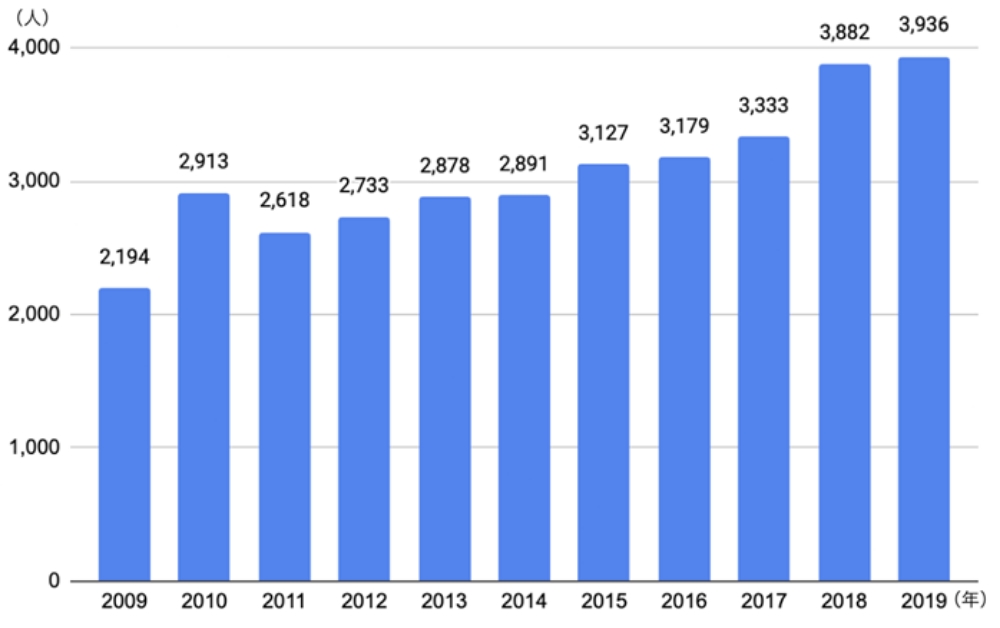

とりわけ、孤独死は約10年前と比べて2倍以上になっていますから、大家さんが不安に思うのも無理はありません。

1人暮らしで65歳位上の自宅での死亡者数(東京23区内)

出典:内閣府「東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数」

とりわけ不安なのが、孤独死による損害賠償の問題です。

入居者による孤独死の対応を行う際には、押さえるべき注意点やポイントを知っておかないと、大家さん側の金銭的な損失が大きく増える可能性があるのです。

そこで、本記事では

「管理するアパートやマンションで孤独死が起きたときのベストな対応が知りたい」

「金銭的な負担をなるべく抑えたい」

という方に向けて解説します。

金銭的な負担を最小限にするためのポイントに加えて、ステップごとに「大家さんが行うべきこと」もまとまっているので、満足のいく「ベストな対応」をとることができます。

それでは早速、ご覧ください。

Contents

1. 入居者が「孤独死」した際の流れ10STEPと大家さんが行うべき対応

アパートやマンションで、孤独死が発生した場合の流れと、大家さんが行うべき対応を見ていきましょう。

入居者が孤独死した場合、以下の8STEPを経ることになります。

| STEP | 孤独死した場合の流れと大家の対応 |

|---|---|

| 1 | 入居者の状況を室外から確認し、警察に通報する |

| 2 | (遺族がいる場合) 「入居者の死亡」について連絡する |

| 3 | 警察が「現場検証」「ご遺体の検視」を行うのを待つ |

| 4 | 警察の鑑識が「現場検証」を行う |

| 5 | (遺族がいる場合) 「原状回復(特殊清掃)」や「遺品整理」について協力をあおぐ |

| 6 | 警察から許可が出てから火葬・葬儀をあげる |

| 7 | 「賃貸借契約」の解除を行う |

| 8 | (遺族がいる場合) ご遺族と一緒に原状回復費用の精算を行う |

上記の流れに沿って、各STEPで発生することや、大家さんが行うべき対応について、詳しく解説していきましょう。

1-1. 〈STEP1〉 部屋に入らずに警察または救急車に連絡する

この時点で、大家さんがやることは下記のとおりです。

大家のやることチェックリスト

- 合鍵を用意する

- 警察に通報する

- 生きている様子が確認できれば救急車を呼ぶ

現場に到着したら、部屋に入らず、まずはインターフォンを鳴らしたり、既知の電話番号にかけてみます。

しばらく反応を待ち、次のように対応しましょう。

| ・かすかに反応がある場合 | 救急車(119) |

| ・全く反応がなく、生死の判断がつかない ・腐った生ごみやチーズのようなニオイが外まで漏れている ・ウジやハエが発生している | 警察(110) |

ウジやハエが発生していたり、腐ったようなニオイを感じたりした場合には、死亡している可能性が高いでしょう。

直ちに110番をコールして、警察に通報します。

かすかに反応がある場合は、119番をコールして救急車を呼びますが、判断がつかない場合は警察に連絡をするとよいでしょう。

なお、死亡している場合には、遺体が腐敗し、感染症のリスクがあります。

警察が現場検証を終え、入室許可が降りるまでは、絶対に部屋に入らないようにします。

1-2. 〈STEP2〉遺族に「入居者の死亡」について連絡する

大家のやることチェックリスト

- 遺族に連絡を取る

- これからの手続きなどについて予告する

まずは、「賃貸借契約書」の連帯保証人欄をチェックして、遺族(連帯保証人)に連絡を取ります。 この時点では、以下の3点について伝えましょう。

【遺族に第一報でお伝えすること】

- 入居者が死亡した事実

- 賃貸借契約の解除手続きを行う予定であること

- 遺品整理や原状回復を行う予定であること

現場でいきなり、金銭的な話をしてしまうと、面食らってしまう可能性が高くなります。

まずは、丁寧にお悔やみの言葉を述べましょう。

その後、「アパートから退去いただくための精算業務が発生する」ことを、軽く伝えると、話し合いがスムーズにいきやすくなります。

1-3. 〈STEP3〉警察が「現場検証」と「ご遺体の検視」を行う

警察に連絡すると、ほどなくして警察の検視課が来て、「現場検証」「ご遺体の検視」を行います。

孤独死の場合、そのまま自然死として片づけるのではありません。 まずは現場検証のため、次のことを調べます。

- 殺人などの事件性の有無

- 死亡理由:事故か自然死か

- 死亡推定時刻

現場検証が終わるまでは、大家さんはもとより、家族であっても、室内に立ち入ることはできません。

現場検証で、明らかな「病死」だと判断されれば、遺体は遺族のもとに引き渡され、現場の入室許可がおります。

遺体の引き渡しまでの日数

| 事件性がない場合 | 半日程度 |

| 事件性はないが、死因が分からない場合 | 1~2日程度 |

| 事件性が疑われる場合(=司法解剖する場合) | 数日から1か月以上 |

| 腐敗が進んでいて身元の確認が取れない場合 | 1ヵ月以上かかるケースもある |

事件性が疑われたり、身元の確認が取れない場合は「検視」が行われます。

そのため、遺体の引き渡しまで「1ヵ月以上」かかる場合もあります。

1-4. 〈STEP4〉ご遺族に「原状回復(特殊清掃)」や「遺品整理」について協力をあおぐ

遺体の検視が行われるタイミングで、ご遺族と今後のことについて話し合いを進めておきましょう。

大家のやることチェックリスト

- 殺人などの事件性はないのか?(=事件性の有無)

- 事故なのか?自然死なのか?(=死亡理由)

- 死亡推定時刻はいつなのか?

早いタイミングで話し合いをしておかないと、費用負担について拒否されてしまったり、話がこじれたりする可能性があるからです。

【遺族とあらかじめ話し合っておくべき項目】

- 〈早急〉特殊清掃や遺品整理の依頼は、大家と遺族のどちらが行うのか

- 原状回復するための「特殊清掃費用」の負担に協力してほしいこと

- 故人の「家財の撤去」と「遺品整理」を行ってほしいこと

- 部屋の明け渡しが完了(室内の荷物がすべて撤去)するまでに発生する家賃を負担してほしいこと

- 未払いの家賃がある場合には、遺族の方で支払いを完了させてほしいこと

- 故人による「賃貸借契約」の解除手続きに協力してほしいこと

上記のうち「特殊清掃や遺品整理の依頼」については、早急に話し合いましょう。

警察からの立ち入り許可が降り次第、すぐに特殊清掃を入れる必要があるためです。

孤独死が起きた室内をそのまま放置しておくと、腐敗が進んで原状回復費用が膨れ上がっていく一方です。

業者への依頼は、遺族側に行ってもらうと「原状回復費用なんて負担しない!」と責任放棄されるリスクが減ります。

遺族側が動かない場合には、大家さんが主導して、業者の手配をしましょう。

「 原状回復費用の請求を遺族に行うときは「穏便に」精算しよう」でもお伝えしますが、お金の問題は、揉め事に発展しやすいため、「協力してほしい」という寄り添いのスタンスで掛け合うことが大切です。

1-5.〈STEP5〉特殊清掃業者に特殊清掃を依頼する

遺族との協議が終わったら、「特殊清掃」の依頼を早急に行いましょう。

大家のやることチェックリスト

- 特殊清掃業者に「特殊清掃」の依頼をする

なぜなら、目には見えなくても、雑菌などが部屋に充満し、感染症などのリスクや、室内に残る腐敗臭が染み付いている可能性があるからです。

特殊清掃は、大量に発生したハエやウジなどの害虫駆除や、血液や体液の除去などをおこない、一般の人が安全に入室できる状態にしてくれます。

警察の入室許可が降りてからの実施となるため、業者にその事を伝えておきます。

その際、通常のハウスクリーニングではなく、特殊清掃を専門に行っている事業者に依頼しましょう。

【特殊清掃業者に依頼するべき理由】

- 孤独死の痕跡を消しさる技術や設備を持っている

- 孤独死で生じた汚れの除去、消臭、消毒作業を専用機器で行う

- 家(部屋)を事故前の状態に戻す「原状回復」の作業を一手に引き受けてくれる

- 遺品整理も行える

特殊清掃業者とそれ以外のハウスクリーニング業者の決定的な違いは、「死臭を消せるかどうか」という点です。

腐敗した遺体のニオイは、簡単には消えません。

新しい入居者とトラブルを避けるためにも、最優先にするべきポイントです。

特殊清掃の内容や費用について、更に詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

1-6.〈STEP6〉警察から許可が出てから火葬・葬儀をあげる

検視の結果、事件性がないと判断されれば、遺体はそのまま斎場などに運ばれ、部屋に戻ることはありません。

【遺族がいる場合といない場合の流れ】

| 遺族がいる場合 | 火葬のあと葬儀をあげる |

| 身寄りがない場合 | 自治体により火葬される |

この時点で入室許可がおりるので、大家のやることは次の通りです。

● 特殊清掃作業の例

- クロスの張り替え

- 畳やふすまの交換

- 消臭剤や除菌剤の散布

- 壁紙の下の石膏ボードの張り替え

- 床板の取り換え

- ハエやウジ、ゴキブリなどの害虫駆除

- 浴室の清掃

- 汚物の撤去

- 強烈なニオイを除去するオゾン脱臭

ですから、特殊清掃など原状回復のことも含めて、遺族との話し合いは早めに行っておくようにしましょう。

あらかじめ、遺族と話しておきたい内容は、以下の通りです。

大家のやることチェックリスト

- 警察から入室許可が出たら、特殊清掃業者に「特殊清掃」をしてもらう

孤独死した方の身寄りが無い場合の「葬儀」について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

1-7.〈STEP7〉「賃貸借契約」の解除を行う

葬儀が落ち着いた頃合いで、大家さんがやることは次のようなことです。

大家のやることチェックリスト

- 遺族に再度連絡をし、アポイントを取る

- 「賃貸借契約書」の解除を行う

遺族に再度連絡し、退去の手続きを進めるためのアポイントを取りましょう。

まず行いたいのが「賃貸借契約」の解除です。

賃貸借契約を解除しない限り、新しい入居者を受け入れることができませんので、漏れなく記入してもらうようにしてください。

「賃貸借契約解約申込書」を用意して、ご遺族に記入してもらいましょう。

なお、人が亡くなってから葬儀が行われるまでの所要時間は「3~4日程度」といわれています。

そのため、警察からご遺体の引き渡しが行われてから1週間くらいは、相手の心情を察し、ご遺族にアポイントを取るのは控えた方がよいでしょう。

身寄りがいない場合の賃貸借契約の解除

孤独死した方に身寄りがいない、または相続を放棄された場合は、大家さんが契約解除の手続きを進めることになります。

この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申請するなど、手続きが複雑で、手間も時間もかかります。

そのため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

1-8.〈STEP8〉ご遺族と一緒に原状回復費用の精算を行う

最後に、ご遺族と一緒に「原状回復および退去にかかわる費用の精算」を行います。

大家のやることチェックリスト

- 遺族と一緒に原状回復費用の精算を行う

次の費用について、遺族と協議のうえ、費用負担の割合を決めます。

【精算する原状回復にかかる費用】

- 特殊清掃費用

- 「家財の撤去」や「遺品整理」に関わる費用

- 未払いの家賃や部屋の明け渡しが完了するまでの家賃

あくまでも「孤独死」によって受けた損失部分のみ請求するものだと心得ておきましょう。

経年劣化に伴う「通常損耗」については、遺族に請求することはできません。

その線引きをしっかり明確にしたうえで、費用負担をお願いするとトラブルに発展しにくくなります。

ぜひ、覚えておきましょう。

原状回復費用について、詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

2.孤独死による原状回復費用を遺族に全額負担してもらうのは難しい

大家としては、

「孤独死とはいえ、部屋を汚したのだから、遺族が全額負担すべきだ」

と考える方も少なくないでしょう。

しかし、原状回復費用は、遺族に「全額負担してもらうのは難しい」のが現状です。

なぜなら、孤独死は、基本的に「自然死」として扱われるからです。

自殺と異なり、自然死の場合は、リフォームや清掃費用などを、遺族が負担する義務はありません。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、賃貸借契約を結ぶときに、原状回復費用の落としどころを事前に決めていない場合は、話し合いするしかないと明記されています。

賃貸人は、賃借人に対して、本ガイドラインを参考に、明け渡しの際の原状回復の内容等を具体的に契約前に開示し、賃借人の十分な確認を得たうえで、双方の合意により契約事項として取り決める必要がある

出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

実際に、裁判でも「認めても、部分的な賠償に限る」と判断されることが多いです。

詳しくは「賃貸住宅における孤独死に係る法的問題に関する一考察」に記載された裁判例もご覧ください。

以上のことから、大家さんとしてベストな対応は、「遺族と連携を取りながら穏便に精算を行う」に尽きます。

たとえ、遺族(連帯保証人)が支払いを渋ったからといって、声を荒げないのが得策です。

相手の「費用負担をしたくない」という心情に理解を示しつつ、それでも「この部分は支払ってほしい」というラインを提示して、協力をあおぐようにしましょう。

3. 孤独死の対応において押さえたいポイント4つ

管理しているアパートやマンションで孤独死が発生した場合、慌てて対応してしまいがちです。

しかし、対応によっては、あとで大きな問題となる場合があり、注意が必要です。

そこで、これだけは押さえておきたいポイントを4つご紹介します。

- 原状回復費用の請求は「連帯保証人」に行う

- 連帯保証人が「友人」の場合は「遺族→友人」の順に交渉する

- 入居者が加入している家財保険の特約を確認する

- 賃貸借契約の解除の通知は、相続人全員に行う

それぞれ解説していきましょう。

3-1.原状回復費用の請求は「連帯保証人」に行う

原状回復費用の請求は、厳密にいうと「遺族」ではなく、「連帯保証人」に行います。

入居者が支払えなくなった原状回復費用を肩代わりする責任は「連帯保証人」が負うものと決められているからです。

アパートやマンションにおける「連帯保証人」とは、入居者が家賃や修繕費が支払えなくなった場合の弁償責任を肩代わりする人です。

どのような場合であっても、連帯保証人は、費用を負担する責務が発生します。

なお、連帯保証人は、親や子ども、孫、きょうだいなどの近親者(遺族)である場合が多いのですが、異なる場合があるので、注意しましょう。

3-2.連帯保証人が「友人」の場合は「遺族→友人」の順に交渉する

稀に、友人などを連帯保証人に据えているケースがあります。

そのような場合でも、まずは遺族に連絡した方がよいでしょう。

というのも、友人だと「私は関係ない」と啖呵を切ってしまう可能性があるからです。

「連帯保証人じゃない遺族に賠償請求できるの?」と思われるかもしれませんが、原状回復費用は、遺族に請求することも可能です。

民法第896条に基づき、借主が死亡した場合「賃貸借契約」そのものが相続の対象となり、相続人に相続されることになっています。

「原状回復費用の請求」を行う相手の優先順位

| 「連帯保証人=遺族」の場合 | 遺族に連絡すればOK |

| 「連帯保証人=友人など」の場合 | ①遺族 相続放棄されたら②連帯保証人 |

ただし、遺族は「相続放棄」するリスクがあります。

相続放棄すると、原状回復費用も遺品整理費用も、遺族が負担する必要はなくなるのです。

そういったリスクがあることを踏まえたうえで、慎重に交渉を進めていきましょう。

3-3. 入居者が加入している家財保険の特約を確認する

亡くなった入居者の「家財保険の契約内容」を確認しましょう。

孤独死によって生じた損害をカバーできる「特約」つきの家財保険に加入している場合があるためです。

その場合、大家さんの金銭的な負担を抑えることができます。

補償範囲は特約の内容によって異なりますが、主な補償内容としては、以下が挙げられます。

家財保険の特約の補償内容

- 遺品整理費用

- 原状回復費用

特約の内容によりますが、原状回復にかかわる費用や遺品整理にかかわる費用などについて補償が受けられることがあります。

一方、孤独死によって被った逸失利益(事故物件化による家賃の減額、空室期間の家賃など)については、補償の対象外となっていますので、注意しましょう。

家財保険は、亡くなった方がアパートやマンションに入居する際に契約するケースが多いため、過去の書類を確認してください。

よく分からない場合は、アパートやマンションが取引している家財保険の会社に問い合わせてみることをおすすめします。

3-4.賃貸借契約の解除の通知は、相続人全員に行う

賃貸借契約の解除は、相続人である遺族全員に「賃貸借契約解約申込書」に記入してもらうことを忘れないようにしましょう。

借主が亡くなった場合、賃貸借契約そのものが「相続財産」(民法898条、899条)となるため、全員の同意が必要なのです。

滞りなく次の入居者に引き継ぐためにも、必ず相続人全員に対して、「賃貸借契約解約申込書」の記入を依頼するようにしましょう。

4.孤独死のトラブルを未然に回避するポイント5つ

孤独死が何日も放置されると、大規模な原状回復工事が発生し、金銭的な負担が大きく膨らむケースがあります。

さらに、孤独死が出たことで、物件の資産価値まで下がることにもなりかねません。

そこで、孤独死を未然に防ぐためのポイントを押さえておきましょう。

ポイントは次の5つです。

- 大家向けの「孤独死保険」に加入する

- 特殊清掃や遺品整理をワンストップで依頼できる業者とつながっておく

- 契約前に、家族や連帯保証人と連絡が取れるか確認する

- 見守りサービスを入居者や家族にすすめる

- 自治体の高齢者見守りサービスを利用する

1つずつ、解説しましょう。

4-1.大家向けの「孤独死保険」に加入する

大家さん向けの「家主型の孤独死保険」に加入するのがおすすめです。

孤独死保険は、孤独死による家賃や部屋の原状復帰費用などの損失を補償するための保険です。

入居者が加入する「家財保険の特約」とは異なり、「家賃の損失分」もカバーしてくれます。

家財保険の特約の補償内容

- 遺品整理費用

- 原状回復費用

- 家賃の損失費用

孤独死が発生した場合、100万円単位の原状回復費用が発生する可能性があります。

また、遺族との協議が難航して、大家さん側の費用負担が大きくなるケースも少なくありません。

「突発的な費用負担を避けたい」「アパートの入居者は高齢者が多い」といった方は、万が一に備えて孤独死保険に加入しておくと安心でしょう。

4-2.特殊清掃や遺品整理をワンストップで依頼できる業者とつながっておく

入居者の孤独死は、いつなんどき起こるかわかりません。

日頃から、特殊清掃や遺品整理を依頼できる事業者とつながっていると安心です。

不動産会社や管理会社などに相談した上で、業者のホームページなどをじっくりとチェックしましょう。

安心できる事業者を選定する際のポイントは、以下の通りです。

特殊清掃事業者を選定する際のポイント

- アパートやマンションの特殊清掃を専門に行う事業者か

- 特殊清掃の実績が豊富な事業者か

- 解体許可を取得している事業者か

- 遺品整理や孤独死保険など周辺業務についても相談できる事業者か

- 納得のいく「適正価格」で作業を行う事業者か

上記のチェックポイントを参考に、信頼できる事業者とつながっておきましょう。

4-3.契約前に、家族や連帯保証人と連絡が取れるか確認する

契約前に、家族や連帯保証人と連絡が取れるかを、きちんと確認しておきましょう。

孤独死となった場合、大家さんが一方的に損失を被る可能性が大きいためです。

孤独死する人のなかには、家族との縁が薄いケースも少なくありません。

遺体の引き取りを拒否したり、損害賠償請求に応じなかったり、遺品整理を行わなかったりする遺族もいるのです。

そのため、賃貸借契約を結ぶ際に、家族や連帯保証人が、

- 連絡が取れる相手なのか

- 万が一の際には、協力を仰げる相手なのか

といった点について確認しておくと安心でしょう。

4-4.「見守りサービス」を入居者や家族にすすめる

孤独死を避けるには「日々、生存確認を行うこと」が、もっとも重要なポイントです。

というのも、孤独死の死因の約6割が「病死」であるため(参考:国土交通省による「死因別統計データ」)、定期的に安否確認することで、病気を未然に防げる可能性が高くなるからです。

そこで活用したいのが「見守りサービス」です。

【見守りサービスの例】

| サービスの種類 | サービスの内容 |

|---|---|

| 電気ポット | ポットのスイッチを押すことで、安否確認ができる |

| 携帯アプリ | 携帯の内蔵カメラで動体感知し、安否確認ができる |

| カメラ | 任意の場所を、24時間監視することができる |

| センサー | 生活動線にセンサーを設置し、警備会社などが管理する |

| 郵便局 | 月1回郵便局員が訪問し、写真付きの報告書で家族に報告する |

| 水道局 | 水道の利用状況で、安否確認ができる |

| 家電の利用 | 特定の家電の利用状況で、安否確認をする |

サービスの中には、家での安否確認を24時間365日体制で行えたり、緊急時に警備会社に危険を知らせられたりする「民間のサービス」があります。

見守りサービスは、入居者の病死のリスクを抑えられるうえ、発見が遅れるリスクも最小限に抑えられるため、一石二鳥なのです。

入居者が高齢の場合、こういったサービスを、入居者やそのご家族におすすめしておくと安心でしょう。

4-5.自治体の「高齢者見守りサービス」を利用する

前項で取り上げたような「見守りサービス」は地方自治体ごとに行っている場合もあります。

費用も低く、気軽に利用できるものもあるので、居住地の管轄である役所などに問合せてみましょう。

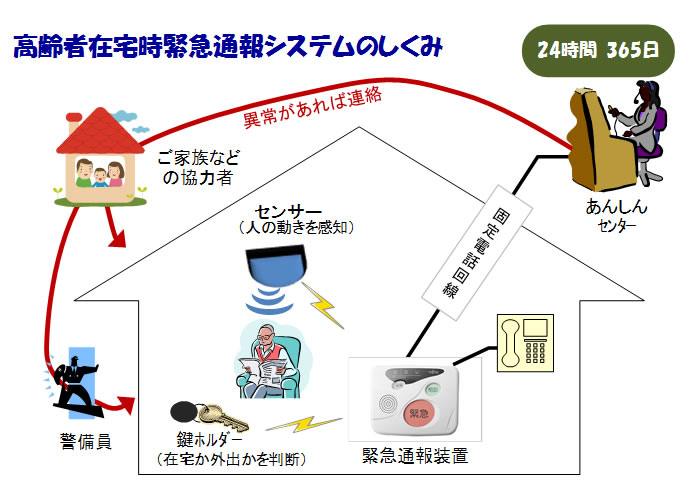

たとえば、神奈川県平塚市では、高齢者向けに「在宅時緊急通報システム」を月額400円で提供しています。

人の動きを感知するセンサーによって、家にいるときの安否確認を24時間体制で行えるのです。

さらに、何があった際には「緊急通報システム機器」か「ペンダント」を押すだけで、看護師や相談員とつながり、家族に連絡がいくようになっています。

出典:平塚市「在宅時緊急通報システム」

お住まいの市区町村によっては、同様のサービスを提供していない場合もあります。

高齢者向けの見守りサービスがないか、問い合わせて確認してみましょう。

市区町村における見守りサービスの提供状況は「高齢者見守り・安否確認比較.com」というサイトが非常に参考になります。チェックしてみてはいかがでしょうか。

5.孤独死の特殊清掃・遺品整理は「リスクベネフィット」におまかせください!

ここまでの記事を通して、アパートやマンションで孤独死が発生した際の「ベストな対処法」について、お分かりいただけたのではないでしょうか。

だからこそ、

「原状回復(特殊清掃)を安心して任せられる事業者を知りたい」

「あまり費用をかけずに、原状回復(特殊清掃)してほしい」

と考えている方もいらっしゃるでしょう。

そのような悩みがある方は、「リスクベネフィット」までお問い合わせください。

リスクベネフィットでは、特殊清掃の要(かなめ)である「消臭」に関する特許を業界で唯一取得しています。

この特許技術により、従来の脱臭技術ではむずかしかった「ミクロレベルの完全消臭」が実現可能となりました。

当社では、孤独死対応に必要な作業をオールインパッケージにした基本プラン「孤独死パック」を、お値打ち価格でご提供しています。

基本プラン「孤独死パック」

価格:78,670円(税込)

汚染物除去/汚物清掃/ライト照射確認/消毒剤散布/オゾン燻蒸/殺虫・除去剤散布/近隣対策/関係者との交渉

通常、特殊清掃では「人件費(相場:2万円~)」「汚物除去(相場:2万円~)」「オゾン燻蒸(相場:3万円~)」など、合計で20〜30万円以上かかるケースも決して少なくありません。

孤独死パックであれば、オールインワンパッケージで「8万円以下」なので、圧倒的にリーズナブルです。

技術力はもとより、サービスのボリュームと価格のバランス(=コストパフォーマンス)も重視する多くのお客様から、たいへん好評を博しています。

リスクベネフィットの特徴3つ

●特許技術による完全消臭

業界唯一の消臭技術により、ミクロレベルでの消臭が実現可能

●臭気の徹底排除

臭気センサーによる「見える化」により、感覚に頼らない徹底消臭を実現

●コストパフォーマンス

基本プランである「孤独死パック」は78,670円でご提供

電話でお問い合わせくだされば、その場で「概算のお見積金額」をお伝えすることも可能です。

「原状回復」や「特殊清掃」でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

6. まとめ

いかがでしたか。

大家さんのアパートやマンションで、孤独死が発生した場合の対処法をご紹介してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

最後に、この記事を簡単にまとめてみましょう。

入居者が「孤独死」した際の流れ10STEPと行うべき対応

| STEP | 孤独死した場合の流れと大家の対応 |

|---|---|

| 1 | 入居者の状況を室外から確認し、警察に通報する |

| 2 | (遺族がいる場合) 「入居者の死亡」について連絡する |

| 3 | 警察が「現場検証」「ご遺体の検視」を行うのを待つ |

| 4 | 警察の鑑識が「現場検証」を行う |

| 5 | (遺族がいる場合) 「原状回復(特殊清掃)」や「遺品整理」について協力をあおぐ |

| 6 | 警察から許可が出てから火葬・葬儀をあげる |

| 7 | 「賃貸借契約」の解除を行う |

| 8 | (遺族がいる場合) ご遺族と一緒に原状回復費用の精算を行う |

■原状回復などの費用負担は、「遺族と連携を取りながら穏便に精算を行う」

相手の「費用負担をしたくない」という心情に理解を示しつつ、それでも「この部分は支払ってほしい」というラインを提示して、協力をあおぐようにする。

■孤独死の対応において押さえたいポイント4つ

- 原状回復費用の請求は「連帯保証人」に行う

- 連帯保証人が「友人」の場合は「遺族→友人」の順に交渉する

- 入居者が加入している家財保険の特約を確認する

- 賃貸借契約の解除の通知は、相続人全員に行う

この記事を参考にして、孤独死の対応がスムーズに進みますことを願っています。