「身内が孤独死してしまった…葬儀の準備はどうすればいいんだろう?」

突然、身内が孤独死したとの連絡があった場合、葬儀の準備はどうすればいいのか迷いますよね。

孤独死の場合は、遺体を警察が引き取る(検死)ことが多いため、いつからどのように葬儀の準備をすればいいのか分かりません。

実は、孤独死の場合は警察の検死のあと、そのまま火葬されることが一般的です。

葬儀を行う場合は、火葬のあとです。

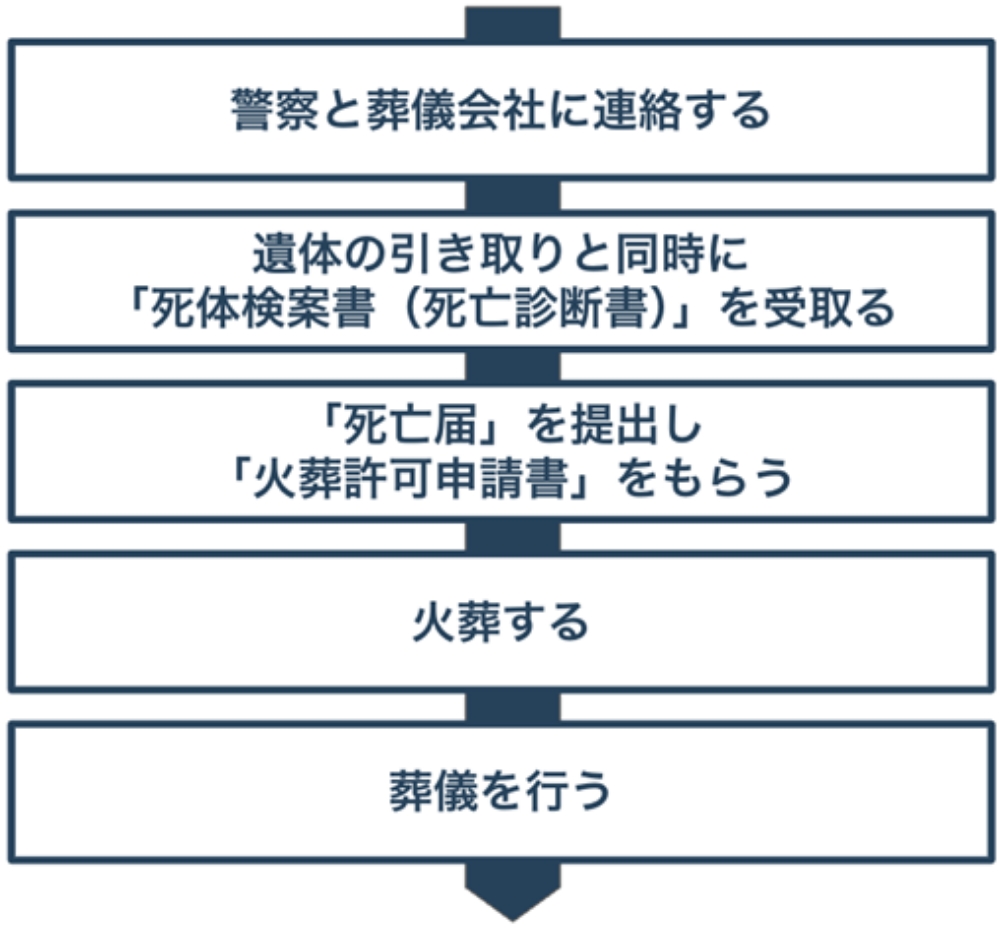

警察から孤独死の連絡が来て、葬儀が執り行われるまでは、以下のような流れで進みます。

警察の検死から、遺体が戻ってくるまでどれくらいの時間がかかるかは、状況により異なります。

数日で引き取れる場合もありますが、長い場合だと1カ月以上かかることもあります。

その間に、葬儀はどうするのかなどの準備をして、遺体の引き渡しの連絡が来たら迅速に対応できるようにしておきましょう。

この記事では、孤独死が起こってから葬儀を行うまでの流れや費用、その他必要な準備など詳しく解説しています。

ぜひこの記事を読んでいただき、孤独死の葬儀の準備に役立てていただければ幸いです。

Contents

1.孤独死の発見から葬儀までの流れ

冒頭でも解説した通り、孤独死の場合は警察に遺体が引き取られるため葬儀までの流れが一般的な状況とは異なります。

以下は、孤独死が発見されてから葬儀が執り行われるまでの流れです。

流れに沿って、必要な手続きや、何をするべきなのかを見ていきましょう。

1-1.警察と葬儀会社に連絡する

多くの場合、孤独死の連絡が来た時点で、遺体は警察に移送されています。

死因や死亡時刻を推定するために、警察で検死を行うためです。

この時点で、警察と葬儀会社に次の事柄について、連絡や相談をしておきましょう。

| 警察 | ・検死が終わるおおよその日時を聞く ・遺体の引き取りと死亡診断書(死体検案書)をもらう場所を聞く |

| 葬儀会社 | ・警察から遺体の引取りの依頼をする※ ・葬儀の依頼をする(孤独死の対応は可能か要確認) |

警察の検死が終了するまでは葬儀が行えません。

そのため、あとは警察から、遺体の引き渡しの連絡を待つことになります。

遺体の引き渡しまでの日数

| 事件性がない場合 | 半日程度 |

| 事件性はないが、死因が分からない場合 | 1~2日程度 |

| 事件性が疑われる場合(=司法解剖する場合) | 数日から1か月以上 |

| 腐敗が進んでいて身元の確認が取れない場合 | 1ヵ月以上かかるケースもある |

なお、孤独死でも、状況によっては警察以外の医療機関に運ばれるケースもあります。

どこに遺体が運ばれたかを、詳しく聞いておくとよいでしょう。

1-2.遺体の引取りと同時に死体検案書(死亡診断書)を受取る

警察から遺体の引き取りの連絡があったら、遺体が保管されている警察または医療機関へ行きます。

遺体の引き取り自体は、葬儀会社に依頼するのが一般的です。

【引き取りの際にやるべきこと】

- 遺体の引き取りをする(葬儀会社に依頼する)

- 死体検案書(死亡診断書)を作成してもらう

遺体の受け取りに必要なものは次のとおりです。

遺体引き渡しの際に必要な物と費用

【必要な物】

- 故人の身分証明書(無い場合は警察に相談)

- 遺体を受け取る人の身分証明書

- 受け取る人の印鑑

【費用】

費用は、次の内訳を併せて、約5万円〜10万円ほど必要です。

- 死因調査のための検案代(2万円〜3万円)

- 死体検案書の作成費用(5,000円〜1万円)

- 遺体の搬送料金(約1万円〜1万5,000円)

- 遺体の保管料(2,000円 / 1泊)

- 遺体の損傷が激しい場合に遺体を納める納体袋など(1万円〜数万円)

支払い方法は機関や地域によって異なるため、必ず確認してください。

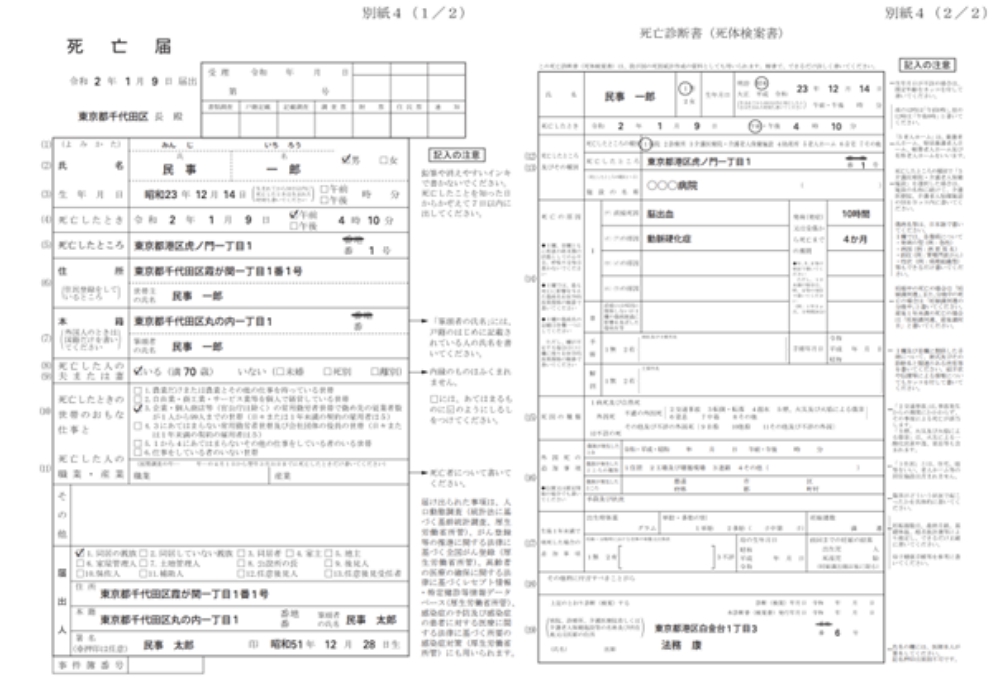

また、引取りの際は、検視医(警察医)が記入した「死体検案書(死亡診断書)」を受け取ることを忘れないでください。

死体検案書は、検死を受けた遺体に発行するもので、死亡診断書の代わりになります。

【死亡診断書(死体検案書)例】

※「死亡診断書(死体検案書)」と「死亡届」は、1枚の紙にセットになっています。

この書類は、次の場面で必ず必要になるため重要です。

【死亡診断書(死体検案書)が必要になる手続き】

- 葬儀会社へ提出

- 火葬・埋葬の許可

- 戸籍の抹消

- 相続手続き

- 生命保険や年金の請求など

※死亡届は役所に提出すると返却されないため、提出前に10枚ほどコピーを取っておくようにします。

1-3.「死亡届」を提出し「火葬許可申請書」をもらう

警察から遺体を引き取った後は、役所に「死亡届」を提出し、「火葬許可申請書」をもらいましょう。

死亡届を提出しないと、葬儀や埋葬ができないので、遺体の引き取りの後、すぐに届け出を行います。

最近では、死亡届の提出は葬儀会社に代行してもらえることも多いです。

やることは下記のとおりです。

- 死亡届に故人の氏名を記入し、押印をする

- 死亡届と死亡診断書を役所に提出する(葬儀業者に代行してもらうことも可能)

- 火葬許可証を受領する(葬儀業者に代行してもらうことも可能)

死亡届は、基本的に遺族が記入しますが、いない場合は家主や不動産の管理人などが記入することも可能です。

1-4.火葬する

孤独死の場合、衛生上の理由により、遺体を引き取ったらすぐに火葬することになります。

ただし、火葬場が混んでいて、すぐに火葬できない場合もあります。

その場合は、腐敗の進行を防ぐために、専用の安置施設で保管することになるでしょう。

火葬する場所や、遺体の安置については、依頼した葬儀業者に相談しながら進めるとスムーズです。

なお、お通夜や告別式を省略し、火葬場にお坊さんを招いて読経をしてもらうこともできます。

2.孤独死の葬儀は通夜・葬儀なしの現地火葬が主流

先ほど解説したように、孤独死の場合はすぐに現地火葬されます。

その後の流れは、次の2つのケースによって異なります。

- 身寄りがいない、または遺体の引き取りを拒否した場合

- 親族が葬儀を行う場合

身寄りがいない場合は、通夜・葬儀なしの現地火葬が一般的です。

一方、親族が希望すれば、葬儀自体は通常と同じように行うことができます。

それぞれくわしく解説していきましょう。

2-1.遺体の引き取りを拒否した場合は自治体が火葬を行う

遺族がいなかったり、遺体の引き取りを拒否されたりした場合、自治体が「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて、遺体を火葬します。

この場合、通夜や葬儀などの儀式は、通常行われません。

遺骨や遺品も自治体が保管します。

保管期間は約5年間で、その間に引き取り手がいない場合、「無縁塚(むえんづか)」に埋葬されます。

無縁塚には、身寄りのない方々の遺骨がまとめて埋葬されます。

そのため、納骨後に遺族が現れても遺骨を取り出すことはできません。

遺体の引取拒否や相続放棄をしても火葬費用を請求されるケースがある

自治体が、孤独死した方を火葬にする費用は、すべて公費で立て替えます。

故人が遺留金(現金や有価証券などの財産)を持っていた場合は、その金額が火葬費用に充てられます。

しかし、遺留金が足りない場合は、扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)に、自治体が火葬費用を請求するケースがあります。

火葬費用は、故人との関係や、相続放棄とは別の問題として取り扱われるからです。自治体とよく話し合って妥協点を見つけ、解決できない場合は弁護士などに相談しましょう。

2-2.親族が葬儀を行う場合は通常と同じ

親族が葬儀を行う場合は、通常の葬儀と同様に通夜や葬儀を行うことができます。

この場合、火葬されているので、遺体ではなく「お骨」で執り行うことになります。

孤独死の葬儀の場合、経済的な理由や故人との関わり方などで、費用などをめぐって親族同士でもめがちです。

十分話し合いをし、納得の上で、葬儀を執り行いましょう。

3.孤独死での葬儀費用はどうなるのか

孤独死で葬儀を執り行う場合、費用は原則として遺族が負担します。

ただし、喪主が全額負担することが難しい場合には、「施主」を立てて代わりに支払ってもらうこともあります。施主は家族でなくてもなることができます。

喪主は原則として故人の配偶者や続柄が上位の者が行います。

とはいえ、実は誰が葬儀費用を支払うかという点についての法律は定められていません。

遺族での負担が難しい場合は、自治体によっては一部費用を負担する制度がある場合もあるので、利用するとよいでしょう。

4.身内が孤独死したときに活用できる葬儀費用の補助金制度

孤独死の葬儀や埋葬で、費用を出すことが難しい場合は、以下のような給付制度もあります。

どのような場合に利用できるのか解説していきましょう。

4-1.葬祭費

| 補助対象 | 葬儀費用 |

| 補助金の目安 | 30,000円〜70,000円 |

| 条件 | 故人が公的保険に加入していた場合 |

| 対象 | 葬儀の喪主 |

故人が「公的保険」に加入されていた場合、喪主に対して「葬祭費」が支給されます。

【公的保険の種類】

- 国民健康保険

- 国民健康保険組合

- 後期高齢者医療制度の加入

受給額は自治体によっては異なり、東京23区では70,000円、その他の地域は30,000円程度です。

実際に葬祭を行った場合に支給されるため、火葬のみの場合は対象外となる場合もあります。 申請は、各保険組合に請求してください。

4-2.葬祭扶助

| 補助対象 | 葬儀費用 |

| 補助金の目安 | 故人が12歳以上の場合:164,000円 |

| 条件 | 故人も遺族も生活保護者など |

| 対象 | ・遺族や喪主を務める人が生活保護者 ・遺族以外が葬祭を執り行う場合で、故人が生活保護者 |

葬祭扶助は、故人も遺族も生活保護者など、経済的に困窮している場合に自治体が給付するものです。

また、身寄りがいない場合など、第三者(家主や民生委員など)が葬儀を手配する際に、葬祭扶助が適用されることがあります。

葬祭扶助を利用するには、葬儀前の事前申請が必要となるので注意が必要でしょう。

葬祭扶助は生活保護法で定められているもので、故人の住んでいた自治体の役所に申請します。

4-3.埋葬料

| 補助対象 | 埋葬費用 |

| 補助金の目安 | 一律50,000円 |

| 条件 | 故人が公的保険に加入していた場合 |

| 対象 | 故人と生計を共にしていた家族や扶養者 |

故人が、国民健康保険以外の健康保険、または全国健康保険協会に加入していた場合には「埋葬料」が支給されます。

対象者は、故人と生計を共にしていた家族や扶養者です。

受給額は一律50,000円で、申請期限は故人が亡くなった翌日から2年です。

申請は、各保険組合に請求してください。

4-4.埋葬費

| 補助対象 | 埋葬費用 |

| 補助金の目安 | 上限50,000円 |

| 条件 | 故人が国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合 |

| 対象 | 故人と生計を共にしていた家族や扶養者 |

埋葬費は、埋葬料と同じく、故人が国民健康保険以外の健康保険、または全国健康保険協会に加入していた場合に支給される給付金です。

対象者は、故人と生計を共にしていない兄弟姉妹、友人などです。

受給額は上限50,000円で、申請には埋葬に要した費用の領収書が必要です。

申請期限は故人が亡くなった翌日から2年間です。 申請は保険組合に請求してください。

5.葬儀と平行して特殊清掃業者に連絡しよう

葬儀と並行して、なるべく早く特殊清掃業者への依頼を行いましょう。

孤独死の場合、遺体の腐敗によって、次のように部屋が汚染されていることが多いためです。

- 遺体からの体液で、布団や部屋が汚れている

- 部屋中に、腐敗による悪臭が立ち込めている

- ハエやゴキブリ、ウジ虫などの害虫が発生している

たとえば、ハエは、腐敗した遺体に卵を産み付け、卵は約1日で孵化してウジ虫になります。

すぐに大量のハエへと成長し、強烈なニオイが凝縮された糞を、部屋中に撒き散らしてしまうのです。

このような状況を放置すると、時間が経つにつれて元の状態に戻すことが難しくなります。

特に、賃貸物件の場合は、原状復帰のための費用がかさむことになるでしょう。

また、臭いや害虫が周辺住民に迷惑をかけ、トラブルの原因になることもあります。

そのため、警察から入室許可が出たらすぐに特殊清掃を始められるように準備しておく必要があります。

特殊清掃業者を選ぶポイントは、次の通りです。

- 完全消臭を実現できる技術を持っている

- 孤独死現場での実績がある

- 解体届・解体業許可を所持している

- 過去の評価やクチコミが多い

中でも、臭いをきちんと消す技術があるのかをしっかりと見極め、経験豊富な業者に依頼するようにしましょう。

6.葬儀と平行して特殊清掃業者に連絡しよう

孤独死の特殊清掃はリスクベネフィットの利用がおすすめです。

リスクベネフィットは、孤独死の特殊清掃に必須の公認許可を取得しています。

さらに、腐敗臭を完全消臭する技術において特許も取得しています。

リスクベネフィットは孤独死清掃における清掃や消臭などのほか、遺品整理やゴミの撤去も行っています。

以下は、リスクベネフィットが行っている孤独死清掃にかかわるサービスの一覧です。

リスクベネフィットの孤独死清掃サービス一覧

| 消毒剤散布・汚染物除去 | 雑菌やウィルスの除菌・体液などの清掃 |

| 遺品整理 | 現場の遺品整理 |

| 壁紙はがし | 臭気が付着した壁紙を除去 |

| 床解体 | 体液が染み込んだフローリングの除去 |

| 完全消臭作業 | 超高濃度のオゾンを用いた消臭作業 |

| 特殊コーティング | 自社の専門コーティング剤で臭いをシャットアウト |

| 浴槽死特殊清掃作業 | 浴槽死の清掃作業 |

| 吐血現場 | 消毒剤や血液の分解材を用いた清掃 |

| 孤独死保険対応 | 保険会社への作業説明や見積もりの提出 |

また、孤独死現場が賃貸物件だった場合に、不動産会社へ返却される場合の立ち合いや説明も行います。

孤独死現場の物件を売却する場合にも、取引実績のある不動産会社への紹介も可能です。

これらはいずれも、無償サービスとして行っています。 孤独死清掃や消臭、遺品整理などをまとめて依頼したい場合はリスクベネフィット公式サイトまでお問合せください。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか。

孤独死の連絡が来てから、葬儀が執り行われるまでの流れがお分かりになりましたでしょうか。

ここで、簡単にこの記事を振り返ってみましょう。

◯孤独死の連絡が来てから、葬儀が執り行われるまでの流れ

◯孤独死の遺体はすぐに現地火葬されるため、現地火葬されるのが一般的。

◯孤独死で葬儀を執り行う場合、費用は原則として遺族が負担する。

この記事を読んで、孤独死の葬儀について、不安や疑問を抱えている方の手助けになれば幸いです。